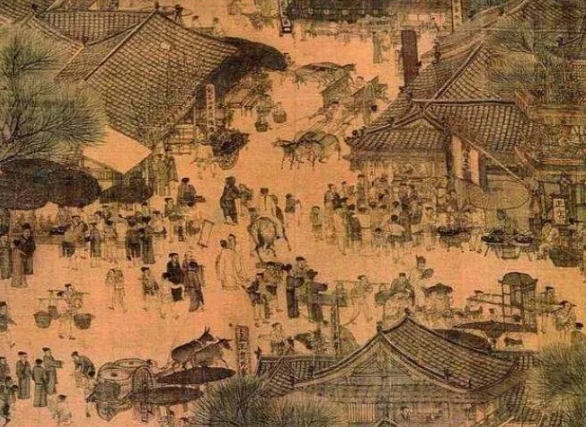

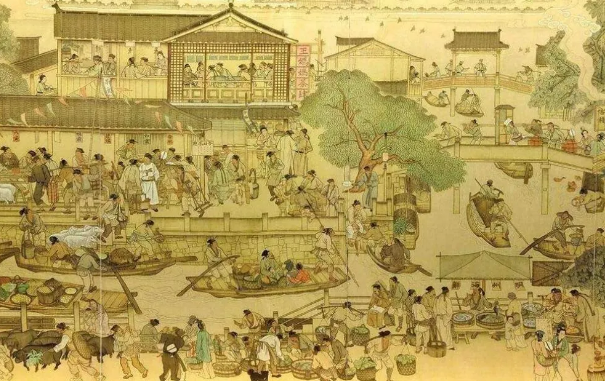

宋朝是我國商業經濟發展的一個高峰,一幅《清明上河圖》讓人們目睹了1000年前汴京城的繁華景象。這種繁華和當時先進的商稅制度管理不無關系,尤其是實行的“買撲”制度,在一定程度上促進了商業的繁榮。在“買撲”制度下,一種叫做“實封投狀”的招投標制度設計,更體現了古人的商業智慧。

一、何謂“買撲”?

買,就是買賣和交易,撲則有博弈、競爭的意思。從字面上來看,“買撲”就包含著競價買賣的意思。

“買撲”起源于五代后唐時代,五代、宋、金、元等時期都存在過買撲的經濟現象,而尤為宋朝最盛。

何謂“買撲”?用偏學術一點的話來說就是:在宋代,特定的人群在向政府繳納一定數額的錢物后,從政府手中買斷一定時限、一定地域范圍之內的某些經濟領域的獨占權(包括生產權、經營權、管理權等)或某些經濟領域的產權(包括所有權、使用權、收益權和處置權),再與政府分擔役法困難或優化財政收支的同時,并分利互贏的經濟現象。

是不是很拗口?

舉個例子就明白了。

比如政府要對一條街上的酒店征稅,一家一家地去征太麻煩,政府就可以通過“買撲”的方式,將街上酒店的征稅權賣出去,有錢的商人通過“買撲”競價取得征稅權,代官征稅。承包商人和政府達成一致,假如這條街上酒店的賦稅一年為10000貫錢,承包商人就要保障征夠這么多的賦稅,征了20000貫錢,超額的歸承包人所有,若只征得8000貫,缺的2000貫就要承包人自己墊。

聽起來有點像特許經營權專賣的意思。古人的腦洞也很大,兩宋時期,酒、鹽、茶、醋、商稅以及政府采購、官田買賣等,幾乎都可以通過“買撲”的方式進行。

二、實封投狀:巧妙的制度設計

宋朝的“買撲”有多種運行形式,像早期的抵擋制度和招保制度以及分課制度等。1072年(宋神宗熙寧五年),“實封投狀”開始在全國實行,后來也成為了最主要的“買撲”運作形式。

從今天的眼光來看,“實封投狀”其實就是一種完整且成熟的招投標制度。

“實封投狀”是怎么實行的呢?筆者仔細研究了下,實封投狀主要有五個步驟。

第一步,“估價”。

政府對將要出賣給商人或民間人士的產業或經營管理權預估一個價格,在這個價格之上任由能出得起價格的人加價承買。如何估價也有著一定的規定,比如某項產業或稅權的第一次估價要在半年前依據“自來私買價”而定,以后每一次的估價都要在承包期滿的前一年根據前幾次估價的情況而定,不能肆意定價。尤其是在官田買撲時,一些地主大戶會趁機勾結官吏降低估計,而政府則嚴厲禁止這種現象的發生。

第二步,“出榜”。

政府把買撲對象的情況和估價在“要鬧處”或“要害處”公開之民眾,甚至還會派人去逐戶通知,讓大家去看熱鬧,以便有更多的人去買撲。有時為了吸引更多的人,還會對原來的估價進行減數出榜。

第三步,“投狀”。

出榜之后,政府在一定的期限內允許民間人士寫具實狀,注明本人真實的姓名、買撲價格、資產數、所在地聲望、可抵押的家產數等內容,與擔保人一起到州縣政府部門密封投狀,政府按照投狀的先后順序蓋印保管。

投狀期限長短不一,一般在一個月以上。如神宗熙寧年間為兩個月,元祐年間為兩個月,宣和年間則為一百天。如果在規定的期限內無人投狀(嘖嘖,這不就是“流標”了嗎?),政府會降低估價重新出榜招人投狀。若減價50%還無人承買,則再次降價發榜;如果減價80%以上仍無人承買,則停止買撲。

第四步,“拆封”。

投狀期限到了后,買撲養馬的投狀全部由當時的太仆寺開拆,并告之樞密院,由樞密院最終定奪買仆人。其他投狀則由監司、州縣官員在辦公地點公開拆封,一般來說,“著價最高者方得承買”。

這里面就有個競價的環節。如果在后面下狀的人加價,在前面下狀的人又不愿加價,則承買權就歸后面加價的人。如果碰到出價相同的,則由三種方式處理:

1、看投狀日期的先后,先下者為贏;

2、看可抵押的資產數,資產多的人為贏;

3、若可抵押家產歲雖不多,但如果愿意繳納三年的凈利潤的,也為贏。

買撲的最后結果還要公示給百姓知曉。

第五步,“確立”。

買撲者競買成功后,政府會出具給買撲者官方憑證,即“帖”。帖上會寫明官民雙方的權責,政府保證買撲者的經營權、管理權或所有權,買撲者要按期交納買撲的“課額”。

此時,還可能會出現兩種情況:

1、若買撲者獲得買撲權后反悔又不想買撲,則要面臨買撲價十分之一的罰款。

2、如果買撲者不能按規定期限繳足課額,政府將回收買撲權,買撲者之前交的錢充公,甚至還會罰沒買撲者的家產,或讓保人代償。

這五步下來,一個完整的“實封投狀”鏈條便形成了。

三、運作成熟的“招投標制度”

可以說,“實封投狀”制度的實行,最大限度地保證了買撲過程的公開、公正和透明,在今天看來仍不失為一種先進的招投標制度設計。從標的的設立(“估價”環節)、投標文件的制定(“出榜”環節)、投標(“投狀”環節的“流標”)、競價(“拆封”環節)到定標及合同的簽訂、履行(“確立”環節的發“貼”、繳納“課額”、違約罰款等),每一個環節都有明確的要求和流程設置,這在當時絕對是領先世界的一套經濟運作制度。

“實封投狀”制度的實行使政府獲利頗豐,但宋代政府里的貪婪腐敗和效率低下,也使得“實封投狀”制度下出現了一些弊端,最主要的就是買撲者所承接的業務經營不善,導致買撲民戶家破產竭,買撲課額難以按時上繳。

元祐元年(1086年),政府對開始對實封投狀進行改良,實行“酌中立額”制度,降低買撲價格,限制買撲課額的增加。但酌中立額制度下,各級政府難以獲得最大的買撲課額,財政收入也大為減少。酌中立額實行兩年后,元祐三年(1088年)又開始實行“明狀增錢”,讓買撲者“競立高價”,結果導致一些標的物價格過高,買撲者收不回成本,明狀增錢推行僅三個月便結束了。

到后來,經過改進的“實封投狀”制度仍得以繼續施行,這一制度一直沿用至南宋時期,成為兩宋時期一項重要的商業運作制度。

手機版|

手機版|

二維碼|

二維碼|