故宮銅獅

太和門前西側銅獅

說起故宮的獅子,大家印象最深的應屬太和門前的銅獅,其形象威武高大,體量為國內現存銅獅之首。這也是故宮唯一沒有鎏金的銅獅。

太和門前東側銅獅

這對兒獅子體型巨大,身長2.4米,身高2.36米,蹲坐在2.04米的基座上,總高4.4米,人們從下面走過,顯得十分渺小,只能仰視其雄姿。

《日下舊聞考》曰:“天和門,九間三門,重檐,崇基,石闌,前后陛各三出。左右陛各出一,門前列銅獅二。”銅獅頭頂鬣毛卷排列疏密有致,張嘴露牙,似在咆哮,胸前錦帶頸圈上雕花精美,前掛鑾鈴肩掛纓穗,肢爪強勁有力,前肢后肘有三個鬣毛卷,后背有緞錦盤花結,獅尾向內甩翻卷呈花狀。

雄獅挺胸,右前爪下一個綬帶纏繞的繡球,象征著統一寰宇;雌獅低視,左前爪下逗弄幼崽,幼獅仰面朝天口含雌獅爪尖,十分有趣,寓意子嗣昌盛。獅子造型優美生動,就連須彌座的銅雕花紋,也細膩得無可復加。

太和門

傳說,這對兒銅獅子擺放的位置,很有講究,可不能輕易挪動。上世紀七十年代,故宮大修太和門,就將這對獅子各向東、向西側移動了十多米。

太和門前銅獅雕刻局部

但就在銅獅移動后不久,太和門前的金水河水位,竟然開始上漲,幾個小時后,金水河就漲滿了水,眼看就要漫出地面。維修工程人員發現之后,大吃一驚,趕緊上報。

太和門前銅獅雕刻局部

文物專家前來調查,得出結論,是因為銅獅所在位置設有機關,是古代為防止外敵入侵而設置,一旦觸碰機關,金水河水位就會上漲。于是,故宮方面馬上將銅獅移回原位,且不許人們再碰。

長春宮東側獅子

故宮里面有七處地點擺放有銅獅:太和門前、乾清門前、寧壽門前、養性門前、養心門前、存性門前和長春宮正殿前,共7對銅獅子。

寧壽門前西側鎏金銅獅

長春宮前的最小,太和門的最大。養心門的和存性門的幾乎一模一樣,以上四對都是劍眉立耳的。剩下乾清門、寧壽門和養性門前的三對鎏金銅獅,都是低眉順耳的,在外形上也十分相似。

乾清門前的鎏金銅獅

在看乾清門的這對兒銅獅,眼睛微閉,耳朵下垂,據說因為這里是皇帝生活的地方,耳朵下垂為了警示后宮的嬪妃,防止后宮干政。后宮的獅子與太和門前的獅子風格迥異,且大都是鎏金,體量小巧。而且,不像太和門前的獅子怒目圓睜,看上去溫順的多。

天安雄獅

那除了故宮里的獅子,要屬天安門的獅子最為出名了。其與背后的天安門畫面構成了一張具有“民族志”特點的畫面。

《中國獅子藝術》一書中講:“這二對石獅雕刻于明代永樂十五年(1417年)。石獅高2.5米,加上底座總高3米多,頭頂十三個疙瘩,按當時規制,這是最高等級的石獅。”

另一本《中國石獅造型藝術》曰:“金水橋內外各有石獅一對,是北京最高大的石獅子,高3.4米,它揚頸低頭,挺胸收腹,肌肉結實,令人覺得兇猛而不惡,造型優美,它涌動著生命的活力,遠看,近看都是栩栩如生。”

獅從何來?

在古代的中國,是沒有獅子這種動物的。據《后漢書?西域傳》記載,東漢章和元年(公元87年),月氏國獻獅;二年,安息國獻獅,在兩漢時期傳入中國。

東漢 雅安高頤墓石獅

獅子是異域鷙獸,以其雄偉俊武的形象、威嚴剛猛的氣勢,瞬間征服了中國人的心,被尊為瑞獸,視為吉祥、勇敢的象征。

白石彩繪文殊騎獅像

因其雄偉的形象,很符合當年的“帝王之氣”,所以深受歷代帝王的喜愛。到了魏晉時期獅子還只是皇家寵物,民間百姓并沒有見過活物,但由于佛教盛行,獅子作為佛教瑞獸慢慢為百姓所了解,成為了百姓心中神圣的動物。

獅子的等級劃分

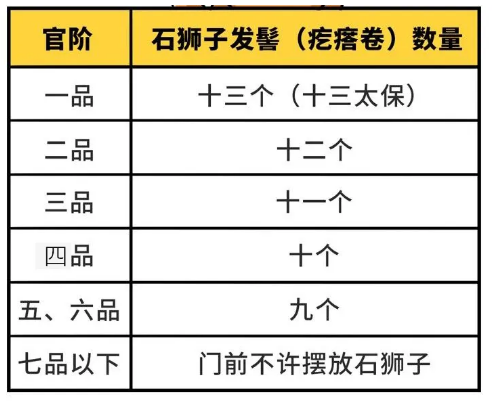

在等級森嚴的古代,事無巨細,石獅子最開始的使用也是有限制的,等級劃分就在“大波浪”上。朝廷對它的發型做了嚴格規定。卷毛疙瘩的數目,是象征封建官府等級的標志。

一品官或公、侯等府第前的石獅頭部有十三個卷毛疙瘩,謂之“十三太保“,一品官以下的石獅卷毛疙瘩,則要逐級遞減,每減一品就要減少一個疙瘩,七品官以下人家的府第就不準安放這種石獅。

也就是說地位越高的官員,門前石獅子頭上的螺發越多,七品以上的五品和六品是9個,四品是10個,三品11個,二品12個。

太和門前的銅獅

故宮太和門門前這對銅獅子,不僅是我國現存體量最大的銅獅子,還是螺發最多的獅子有45個,5X9=45代表著皇帝“九五之尊”不可動搖的地位。

獅子作為百獸之王,人們向來擺放石獅子來彰顯尊貴。比如古代皇宮、王府、衙署、豪宅多用石獅守門。平常百姓家在家門口擺放石獅子可以避兇納吉,驅走邪氣,納來祥瑞,是幸福吉祥的先兆。

石獅子不僅是建筑物前的一種裝飾,更是中國傳統文化的象征,具有多重意義,它們不僅在歷史上有著重要的地位,在現代社會中也繼續發揮著獨特的文化價值和藝術魅力。

手機版|

手機版|

二維碼|

二維碼|