中國建筑中的山花,專指歇山式屋頂兩側由垂脊與博脊圍合而成的三角形墻面,是歇山頂的顯著標志。

要了解山花,需先認識歇山頂。歇山頂最早流行于中國南方,歷史久遠,新石器時代江西清江出土的陶器上,就能看到歇山頂及兩側三角形山花的雛形。

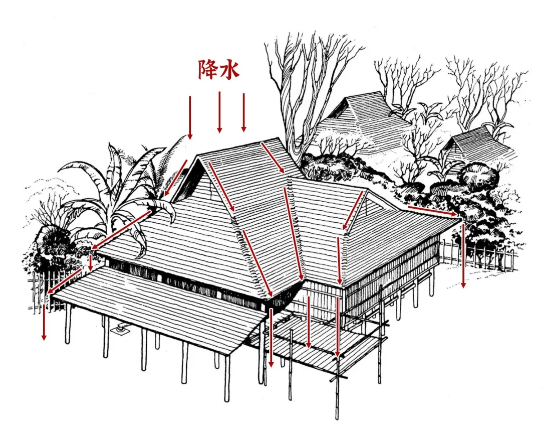

由于南方氣候濕熱多雨,建筑的通風和排水至關重要。

歇山頂有九條脊(1條正脊、4條垂脊、4條戧脊),形成多向分水線,可將雨水從屋頂中央導向四周,垂脊與戧脊的交叉設計能防止雨水在山花部位積聚,十分適應南方多雨的氣候。

而且,早期歇山頂的山花部位是透空的,利用煙囪效應,便于室內熱空氣上升排出,兼具通風與采光功能。

建筑的發展往往有著有趣的歷程。歇山頂最初形態的形成,與南方多雨相關。

早期懸山頂用茅草搭建,面對大量雨水排水能力不足,于是人們在懸山四周添加一圈披檐,擴大遮雨面積,也保護了山墻,逐步演變成歇山頂。

到魏晉南北朝,公元493年,北魏孝文帝遷都洛陽。鮮卑族原以游牧經濟為主,從大興安嶺南遷后,為適應中原生活開始大規模漢化,此時歇山頂傳入北方。

云岡石窟雕刻最初僅有廡殿頂與懸山頂形象。

而遷都后的龍門石窟古陽洞中,歇山頂形象大量出現,有力證明了歇山頂的北傳。

到隋唐時期,歇山頂基本普及,現存最早的木構歇山頂建筑是山西五臺山南禪寺大殿(建于782年)。

宋朝時,歇山頂被納入官方營建指南《營造法式》,書中稱其為“廈兩頭造”,詳細記錄了構造細節,技術走向標準化。

而且,宋代重檐歇山頂逐漸取代單檐廡殿頂,成為高等級建筑的主流,晉祠圣母殿便是典型。

不過,北方氣候干燥寒冷,建筑更注重保暖和防風。因此,原本鏤空的歇山頂山花在北傳過程中逐漸封閉。

到明金時期,隨著磚石技術的普及,山花徹底封閉,成為用木板、磚雕或琉璃封閉的三角形區域,成為建筑裝飾的重點部位。

例如,北京故宮的山花板多采用瀝粉貼金工藝,以柿蒂紋(寓意“事事如意”)與綬帶紋(象征“壽帶”,隱喻皇權永固)彰顯皇家威嚴。

江南民居則運用素雅的磚雕、灰塑,以寶瓶、螭虎、花籃仙鶴等題材,表達平安吉祥的地域審美。

關于“山花”名稱的由來,從形態隱喻角度看,山花位于歇山頂核心,歇山頂坡面層層疊落,形似花瓣向兩側舒展,山花宛如花蕊,構成花朵綻放的視覺效果。

手機版|

手機版|

二維碼|

二維碼|