如果來巴黎,一定要來拜訪一下巴黎最美的地鐵站,這站的名字ArtsetMétiers其實來自于旁邊的一座博物館,法國國立工藝與科技博物館(MuséedesArtsetMétiers)。

博物館建筑物本來是一座修道院,主體分三層,展品按科學儀器、材料、能源、機械、通訊、建筑、交通分類展示。最讓人滿意的是館方提供了包括中文在內的八國語言語音講解器,以“廣播劇”的方式進行講解,并提供了三條不同時長的參觀線路和兒童專題線路,設計非常人性化。

就讓我們一起來看看,工藝和科技,一部革新的編年史。

我們的征途,從星辰大海開始。

星盤是古代天文學家,占星師和航海家用來進行天文測量的一項重要的天文儀器,可以測量斗轉星移的變化,甚至可以代替指南針。最早由古代希臘人托勒密設計,他不但是一位埃及希臘作家,同時也是數學家、天文學家、地理學家、占星家。他的設計后來經由阿拉伯哈里發創立的科學院推廣到世界各地。同樣也是他,創立了“地心說”天文體系。

下圖左側這座精美的天球儀,16世紀出自世界上最偉大的鐘表匠,瑞士人約斯特·比爾吉(JostBurgi)之手,全名為“數架機械式環形球儀”。當時“日心說”是主流思想,所以天球儀的中心是地球,外環標注十二黃道等星象。作為“黑森-卡塞爾領地主”威廉四世定制給送給侄子,神圣羅馬帝國皇帝魯道夫二世的禮物,它在設計上體現了羅馬帝國對世界的統治。

許多偉大的鐘表匠都制造過類似的天球儀,有趣的是雖然是代表科學的儀器,還是有人會在上面雕刻十字架,表示宗教至上。同樣是“地心說”,最早認為軌道是圓形,但是后來得以修正,變為橢圓形。最終“地心說”在16世紀被哥白尼質疑,逐漸被“日心說”取代。

天球儀在我國也叫“渾天儀”,傳說發明者是閬中人落下閎,后又被東漢天文學家張衡所改進。最早有結構記錄的天球儀是東晉史官丞南陽孔挺在光初六年,即公元323年所造的兩重環銅儀。唐貞觀七年,即公元633年,李淳風把兩重環改為三重儀,稱為一架比較完備的渾天儀,稱為“渾天黃道儀”。

早期航海使用四分儀和六分儀作為航海星盤,測量船舶的位置。有些設計精密的六分儀甚至于可以標識經緯度。

瑞士人費爾迪南貝爾圖FerdinandBerthoud,當時唯一被法國皇室封為“制表大師“的他,專業研發海事航海鐘。他在18世紀中期打造過許多成功的航海鐘,尤其是知名的N°6和N°8航海鐘,協助法國海軍在海事防御上的精準航行,影響了英法兩國對海上制霸權的爭奪。博物館展出了他的N°1號作品,他在主要部分采用了玻璃材質,雖然精密,但是在航海過程中會容易損壞,在后期作品中得到改進。

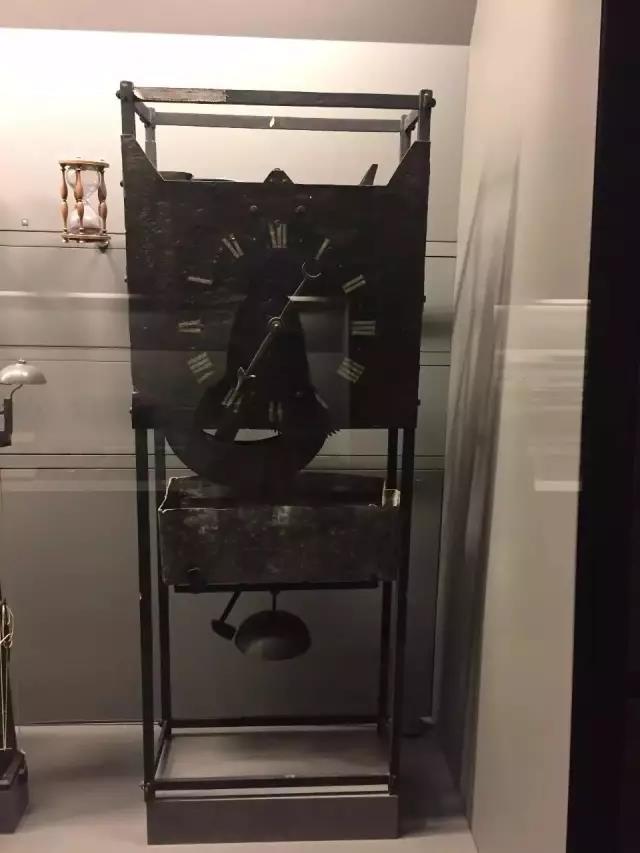

沙漏、日晷和銅壺滴漏都是古時候的計時器,這些計時器除了能測定時間,有的還能測定月相和星辰的位置。后來根據銅壺滴漏的原理,又設計出了水鐘,館藏的水鐘甚至還有自動報時功能,可以說相當精密了。

現在很多人買表喜歡選購功能強大的多重表盤。18世紀晚期的著名的鐘表師安提德·楊威爾(AntideJanvier)已經發明制作出了可以顯示日時、月時、星時,日期、星座、甚至不同國家時差的多重綜合型可報時鐘表。由于他技藝超群,得到了“國王鐘表師”頭銜,又由于他和法國皇室關系密切,法國大革命時期被關進了監獄。

1792年時他的夫人去世,這給不擅理財的他在經濟上造成了巨大的麻煩與困難。于是他將自己制作的鐘表、機械以及許多的設計賣給了亞伯拉罕-路易·寶璣。沒錯,就是那個著名的腕表品牌,寶璣Breguet。

誰說法國人數學不好?法國可是出過許多位偉大的數學家,比如帕斯卡(1623-1662)。1642年,19歲的他為了幫身為地方稅務官的父親整理賬目,發明了世界上的第一部機械式計算器。雖然只能計算加減法,這個像電話撥號盤一樣的機器,操作簡單,極大地避免了計算錯誤。

好吧,法國人只是算術不好,但是,你們知道用法語數個數有多難么……

1889年,在法國同樣一個19歲的男孩萊昂博耶(1870-1913),同樣為了幫助父親整理賬目,發明了乘法計算器,并且獲得了1889年巴黎博覽會一等獎。這個男孩后來還發明了“乘法\除法表”。長大后他發明了一種無照汽車,并創立了自己的汽車品牌。

如果你桌前正好有一個手持計算器,在享受它的便捷之時,別忘了感謝一位來自小國列支敦士登的猶太人科特·赫茲塔克(CurtHertzstark)。他發明了一種被昵稱為“胡椒磨”的手搖式科塔計算器(CurtaCalculator),可以計算11位數字,是流行于20世紀五六十年代的計算工具,直到20世紀70年代才被袖珍電子計算器所取代。

秦始皇統一六國之后,對后世影響最深的舉措之一就是統一度量衡。8世紀幾乎統一了西歐的法蘭克國王查理大帝,也試圖推出了標準計量器。當時作為西方經濟中樞的巴黎,國際自由貿易日漸頻繁,度量衡混亂的問題嚴重影響了交易的公平性。于是查理大帝宣布鑄造了這組油罐,被視為是后世“千克”的基礎。

那時的法國,城管后面都跟一個背著大柜子的助理,里面裝著大大小小的量器,以檢測小商販們是否“偷斤短兩”。

我國精巧的紗稱、砝碼和天平也在博物館里有展出。紡織品自古是我國主要的出口物呀。

到18世紀90年代法國大革命期間,法國才最終統一度量單位,并于1795年4月7日頒布了關于度量衡的法律,正式推出了十進制單位系統──公制。當時1米的定義為“北極到赤道間子午線的四千萬分之一”,由此可得十分之一米的立方容量叫1升,1克的定義為“在冰融化時的溫度下,體積等于邊長為一厘米(1/100米)的立方體的水的絕對重量”。由于克的重量太小,于是制作了重量為一千克的基準原器。1875年,法國根據《米制公約》把維護千克和米定義原器的責任轉交給國際組織,經過演變發展,現在被世界上大部分國家認可,稱為“國際單位制”。

目前經過科學測量,1米的定義已經變為“1/299792458秒的時間間隔內光在真空中行程的長度”。而1889年根據米制公約規定制作的國際千克原器,則一直作為標準砝碼,現在仍在使用。一千克標準物被保存于一口鐘形罩內,存放在國際計量局(位于巴黎附近的塞弗爾)。

1654年德國馬德堡市的市長,著名的物理學家奧托·馮·居里克在神圣羅馬帝國的雷根斯堡(今德國雷根斯堡)進行了一項物理學實驗,將兩個完全密合的半球中的空氣抽掉,然后驅馬從兩側向外拉,示范了大氣壓力原理。這就是著名的“馬德堡半球實驗”。

雖然奧托·馮·居里克提出了真空并發明了空氣泵,但是仍然受到很多質疑。如何證明泵內的空氣已經被抽走了呢?1659年,羅伯特·波義耳在受命制作真空空氣泵的時候,頂部設計了一個透明罩子,里面放進活著的小鳥,隨著機器運作,小鳥死亡,來證明內部空氣確實被抽出了。科學的真相有時候略顯殘忍。

1768年德比的約瑟夫·賴特根據這個背景,繪制了一幅布面油畫《氣泵里的鳥實驗》。自1863年,這幅油畫一直藏于英國倫敦的國家美術館,且被認為是英國藝術的杰作之一。

法國物理學家讓·伯納德·萊昂·傅科(JeanBernardLéonFoucault)是最早測量到光速的人。1862年他用鼓風機控制鏡子勻速轉動,利用光的反射,測定出光速為每秒298,000千米,與精確值差僅0.6%。

傅科最出名的成就是證明了地球的自轉。1851年傅科在巴黎先賢祠懸掛一枚很長的重擺,藉以顯示地球的自轉,此舉吸引了許多觀眾,這是首次動力學地證明地球的自轉。現在這個“傅科擺”的原型復制品也收藏在這座國立工藝技術博物館的小教堂里。

傅科擺

在博物館里,復原保存了拉瓦錫的化學實驗室。安托萬-洛朗·德·拉瓦錫(Antoine-LaurentdeLavoisier)是法國貴族,同樣也是著名的化學家和生物學家,被尊為“近代化學之父”。他首先提出了“元素”的定義,并按照這定義,于1789年發表第一個現代化學元素列表。他倡導并改進定量分析方法并用其驗證了質量守恒定律。

他預測了硅的存在,更重要的是,他發現了水的成分,給出了氧與氫的命名,并創立了氧化說以解釋燃燒等實驗現象,指出動物的呼吸實質上是緩慢氧化。但是不幸的是,因為他的本職是一位稅務官,在法國大革命期間,被定罪并送上了斷頭臺處死。雖然后來被平反,但是正如拉格朗日曾惋惜的那樣,“他們只一瞬間就砍下了這顆頭,但再過一百年也找不到像他那樣杰出的腦袋。”

18世紀歐洲開始了幾次工業革命,傳統的手工業生產逐漸被大機器取代。其中沖擊比較大的就是紡織業。由于機械取代了大量的勞動力,許多工人因此失業,引發了人與機器的第一次沖突。這臺織襪機被認為是18世紀紡織業最復雜的發明,目前現代織襪機的大部分工藝還是源自于此。

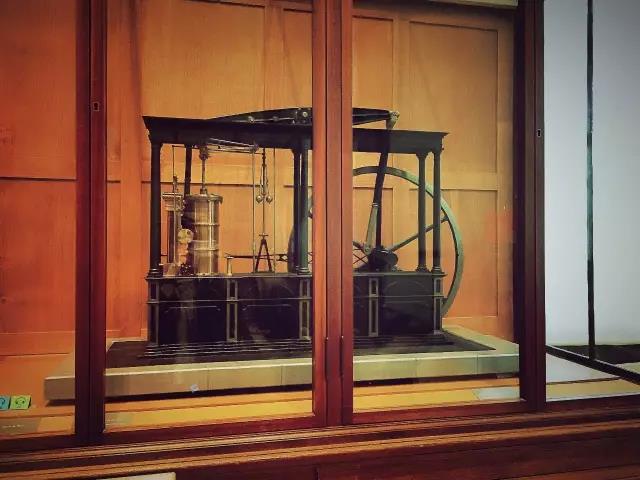

在英國人瓦特改良蒸汽機之前,法國物理學家丹尼斯·巴本(DenisPapin)在1679年發明了高壓鍋,這是第一臺蒸汽機的工作模型,為了提高安全性,一年后他發明了安全閥。活塞是他的另一個重要發明。把蒸汽和冷水隔開,減少了能量浪費。

瓦特蒸汽機

但是巴本并未熱心建造蒸汽機,他的設計僅僅停留在試驗階段。不過他啟發了后來的湯瑪斯·紐科門(ThomasNewcomen)。紐科門所設計的蒸汽機,成為瓦特蒸汽機誕生之前最為成功的蒸汽機。

巴本蒸汽機

現在我們說電影和電影放映機的發明人是法國里昂的盧米埃爾兄弟。實際上他們的放映機是改造自美國大發明家托馬斯·愛迪生的活動電影放映機,就是我們中國人稱的“西洋鏡”。

1895年12月28日,法國巴黎卡普辛大道14號大咖啡館的地下室展開了“活動影戲”,放映了包括《離開工廠》、《火車進站》、《水澆園丁》《嬰兒喝湯》等電影,自此電影走入了人們的生活。

法國的電影自誕生起一直走在世界的前列。1900年第一部有聲電影在巴黎上映。高蒙公司利用一系列外設聲音裝置,讓電影不再沉默。10年后愛迪生發明了同步聲音技術,同步有聲電影正式進行商業推廣。

“浪漫之都“巴黎還被稱為“燈光之城”,因為它是全世界最早全面普及人工照明的城市。“太陽王”路易十四時正式頒布了城市道路照明法令。

在愛迪生發明電燈以前,路燈是靠煤油供燃的,現在的巴黎仍然保留著一些這樣的路燈,只是把其中的煤油管道拆除,換上了電線。

20世紀開始,隨著用電的普及,小家電走進了千家萬戶,很多公司和發明家都致力于小家電開發以方便人們的日常生活。當然也有很多奇葩的設計,比如吹風-吸塵二合一機。這個腦洞倒也驚奇,就是好奇用它吹頭發會不會吹滿臉灰……

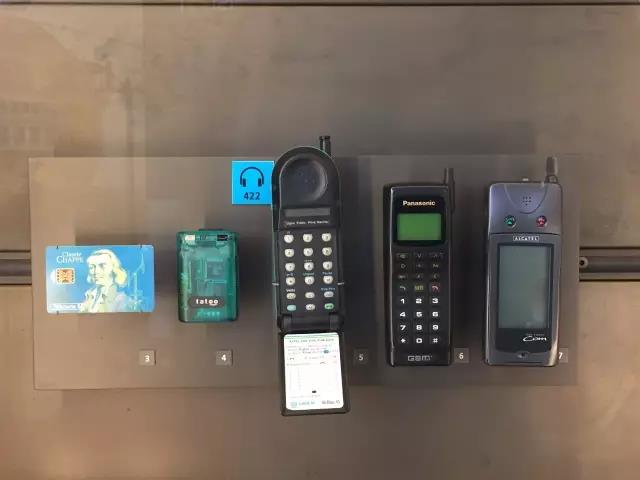

過去出門的時候爸媽會提醒檢查“鑰匙手機錢包”,這兩年回國發現出門只要記得“手機手機手機”就行了(重要的事情說三遍)。大家都知道手機的“前輩”電話是加拿大人貝爾發明的,但是沒想到第一部電話長這樣……

其實法國人在90年代初設計出了城市移動電話Bi-Bop,但是很可惜的是功率太低,只能在固定的發射器周圍使用,并且錯過了介入GSM“全球移動通訊”網絡,最終沒能得到推廣。

許多對后世有深遠影響力的科技發明都是法國人先進行的,但是又往往淺嘗輒止,止步于震驚世界的前一步,想想原因,大概是取得階段性勝利后他們就去喝咖啡或者vacance(度假)了……

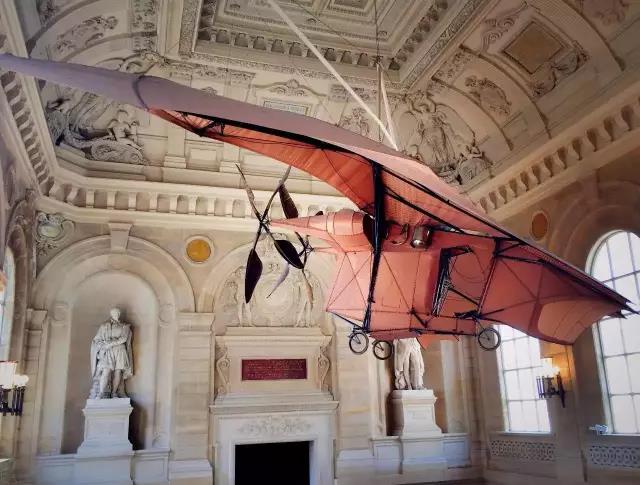

人類永遠有一個飛翔的夢。19世紀法國電器和機械方面的專家克萊門特·阿德爾(ClementAder)花了相當長的一段時間研究飛行。他的第一架飛行機器,名為“風神”(Eole),以一臺自己發明的功率為15千瓦的輕型蒸汽機為動力,用酒精作燃料。在1890年10月9日試飛的時候,“風神”離地20厘米高,飛出50米遠,只能算一次“大跳”。1892年阿德爾用改進的二號機飛出了幾百米的距離,仍然沒有被外界承認,不過引起了法國軍方的興趣,出資委托他研制一架更大的飛機,這就是AvionIII。

AvionIII的外形就像一只巨大的蝙蝠,與“風神”基本一致,仍然采用木制骨架和亞麻蒙布做成的“蝙蝠翼”,翼展加寬到15.6米,放大的螺旋槳葉片沿用羽毛形狀,機身后面加上了一片方向舵,操作機構也做了簡化改進。為了能夠滿足搭載兩名乘員和75千克炸彈的要求,阿德爾在飛機上安裝了兩臺功率各為22千瓦的蒸汽機,驅動左右兩具旋轉方向相反的4葉螺旋槳。

可惜,在1897年10月12日的試飛開始沒多久就怦然墜地,嚴重受損,短期內無法復飛,軍方失望地宣布撤資。由于資金苦難,技術上又無法取得突破,6年后就被萊特兄弟超越了。

在博物館相連的小教堂內,還陳列著三架飛機。其中兩架屬于法國人路易·布萊里奧(LouisBlériot),他是法國的發明家、飛機工程師、飛行家,1909年成功完成人類首次駕駛重于空氣的飛行器飛越英吉利海峽。這架“布萊里奧11號”(BlériotXI)就是那架載入史冊的飛行器,是他親自研制的。這種古老的外型,就像童話《小王子》里描述的一樣。

很多人都不知道,美國著名的自由女神像,其實是法國人民送給他們慶祝獨立戰爭勝利的禮物,并且由美法兩國共同建造。法國負責其頭部和手臂,在后期得到了法國創新設計師兼建筑商古斯塔夫·埃菲爾(GustaveEiffel)的幫助。

1885年6月17日,法國汽船“伊澤爾號”(Isère)帶著自由女神像安然抵達紐約港。1886年10月28日自由女神像正式落成。自由女神像從地基到火炬尖共93米,1984年,聯合國教科文組織將自由女神像列為世界遺產,稱這座塑像是“人類精神的杰作”,“鼓勵思考、辯論和抗爭,成為自由、和平、人權、廢除奴隸制,以及民主和機遇強而有力的象征。”

在巴黎的市內,另一座象征著機械文明、在巴黎任何角落都能望見的巨塔也跟古斯塔夫·埃菲爾有關,那就是埃菲爾鐵塔。這座300多米高的鐵娘子是為1900年巴黎世界博覽會的獻禮之作,自1889年起矗立在塞納河邊的戰神廣場,是世界上最多人付費參觀的名勝古跡。她由18038個鋼鐵結構組成,重一萬噸,形態與黃金比例完美吻合,絕對的“鐵骨柔情”。

她就是巴黎這座城市的精神體現。在贊美這座城市的藝術、時尚之美的同時,不要忘了,美與科學科技、創新精神同在。

手機版|

手機版|

二維碼|

二維碼|