在眾多的古建筑愛好者中,有的人喜歡用攝影的方式來記錄,有的人喜歡用文字來記載,而用鋼筆寫生的形式來進行描繪的,則非常少見。昨日下午,古建筑愛好者、手繪達人連達來到蘇州舉辦主題講座,通過自己精心創作的手繪作品希望喚起更多有識之士對傳統建筑和文化的關注、熱愛和保護。

今年39歲的連達從1999年起,開始利用業余時間千里獨行尋訪古建筑和進行古建筑的鋼筆寫生,其中有關古建筑的手繪作品最多。由清華大學出版社在蘇州舉辦的《古國余韻:殘存的精神家園》講座上,連達提出城鎮鄉村間的古建筑現狀讓人擔憂,古建筑是中國古代文明的具象形式,失不可得。連達對記者說:“總有人問我為什么喜歡去看破廟畫破廟,那些修繕得很漂亮的古建筑我卻不急著去畫一畫。我之所以會把畫破廟放在優先位置,是因為再不去畫就有可能看不到了,一次錯過很可能就是永遠失去。它們等了我幾百年,已經無法再等下去了,時不我待啊。”

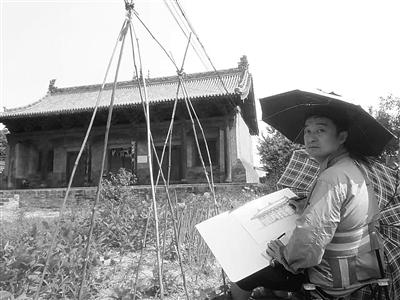

記者看到,在連達創作的近千幅手繪作品中,一座座寺廟、碑亭、牌坊、戲樓、會館、民居、古橋……匯成了跨越古今的滄桑畫卷。如今在一些偏僻的鄉村,這些保留下來的古建筑,并不知名,很多已經頹敗不堪,岌岌可危,在雜草灌木中掙扎挺立。那些精美而破敗的古代建筑,也許某一天就會徹底坍塌消失。然而,這些古建筑在連達的筆下頑強地矗立,帶著一種悲壯的震撼。連達告訴記者,深入鄉村去追尋這些古建筑,絕不是輕松的旅行,自己就像一個流落異鄉的游子,拋家舍業,背著幾十斤的大包,常年跋涉在荒郊野外。這位“畫破廟”的陌生人,自然會引起當地人的好奇,畫畫經常引起圍觀,他邊和老鄉聊天邊畫,傳播著知識和宣傳保護文物的理念,采集當地的故事、歷史傳說,配在了畫面的描述中,畫面與文字結合,古建、村民、歷史、現狀、自然融為一體。

連達通過繪畫釋放著對傳統文化的深愛,并以特殊的筆調,勾勒了那些梁架變形、屋頂塌漏、墻體傾斜的慘烈,畫出了斷壁殘垣之美,展現了千年古廟的氣韻和蒼涼懷古之情,令人想到往昔的輝煌絢麗,看到現實的慘不忍睹,激起人們保護的欲望。

手機版|

手機版|

二維碼|

二維碼|