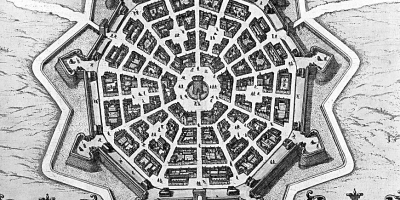

帕爾馬諾瓦城堡示意圖資料圖片

七月初在波蘭召開的第四十一屆世界遺產大會,最大的懸念是中國與意大利誰會成為世界遺產的第一大國。中國申報的可可西里和“鼓浪嶼:歷史國際社區”雙雙列入《世界遺產名錄》,使遺產總數達到了52處。而意大利則憑著一項擴展項目和一處聯合申遺使自己世界遺產總數繼續保持第一。

意大利的擴展項目是2007年的“喀爾巴阡山脈原始山毛櫸森林”。這一項目在2011年已經擴展成為“喀爾巴阡山脈原始山毛櫸森林和德國古山毛櫸森林”,今年增加了意大利托斯卡納大區、阿布魯佐大區、拉齊奧大區、巴西利卡塔大區和普利亞大區的山毛櫸森林,還有歐洲其他一些國家的山毛櫸森林,于是就再次更名為“喀爾巴阡山脈原始山毛櫸森林和歐洲其他地區古山毛櫸森林”。

喀爾巴阡山脈是歐洲中部山系的東段部分,起自斯洛伐克布拉迪斯拉發附近的多瑙河,向東南延伸成一個巨大的半圓形,止于羅馬尼亞奧索瓦附近的多瑙河,全長超過1500公里,整個山系面積19萬平方千米,是僅次于阿爾卑斯山脈的歐洲第二大山系。這里的山毛櫸原始林是全球重要的珍稀森林,也是歐洲分布面積最大的原始林,更是未受人類干擾的溫帶森林的典型代表,展示了歐洲山毛櫸純林最全面的生態格局和演化過程。當年申遺時選擇了沿線10個國家的連續遺產,沿著從烏克蘭拉希夫山脈到斯洛伐克的近185公里的軸線,包含著寶貴的山毛櫸基因庫和與這些森林棲息地相關并依賴其生存的許多生物。2011年,德國古山毛櫸林的加入,為展示冰河時代后期陸地生態系統提供了范例。

而今年申報成功的遺產項目威尼斯15至17世紀的防御工事,包括15座位于意大利、克羅地亞及黑山的防御工事,同樣橫跨1500公里,從意大利的隆巴多地區延伸至亞得里亞海的東海岸。陸地之國的防御工事在西北方向保護著威尼斯,而海洋之國的防御工事則保護著亞得里亞海通往東方黎凡特的海洋通道及關口。這些防御工事對維護古代“威尼斯共和國”的力量和擴張必不可少。

這些遺址中最著名的遺址是帕爾馬諾瓦要塞,它是意大利星形要塞的早期代表。星形要塞是在火藥時代來臨后,為了應付大炮而逐漸發展出來的建筑防御形式,最初出現于15世紀中葉的威尼斯。到了16世紀,已經在歐洲被廣泛采用,一直使用到19世紀。星形要塞的特點在于其眾多相互掩護的棱角,不論從哪個方向被進攻,都可以從側后方用火槍、弓箭等武器對攻城的敵人進行打擊。相比原本平直的城墻,星形城堡的棱角使得敵人即便用重炮也很難轟開一條開闊的缺口發動攻城。側斜的墻面使得炮火的威力大為減小,而星形的棱角又難以通達到城墻之后。即便花大力氣打開缺口,也仍然要面對通過缺口的、來自各個方向的棱角的射擊,這使得破壞城墻發動攻城幾乎成為不可能。帕爾馬諾瓦城堡是九角形的,有九個突出的棱角來抵御奧斯曼和奧地利的侵犯的。

意大利的聯合申遺項目一直非常有特色,還有一個例證是2008年與瑞士聯合申報高山鐵路文化景觀。去過瑞士旅游的人都不會忘記他們建設于20世紀初的高山鐵路。絢麗奪目的紅色火車,或是盤旋在陡峭的山崖之間,或者穿過一座壯麗的橋梁,開滿鮮花的原野和寧靜古樸的城市不斷掠過。百年前為了發展旅游業而興建的鐵路,今天依然在繁忙地運營著。這段成為世界遺產的窄軌鐵路,共計有196座橋梁,55個隧道,修建過程中克服了很多當時屬于世界性的技術難題,它不僅體現了19世紀中期到末期人類建筑和科技發展的水平,也見證了那一時期阿爾卑斯地區旅游業的迅速發展;而且從一開始,人們就立志要通過這條鐵路將那些最能吸引游客的風景連接在一起。聯合國教科文組織將阿爾布拉與伯爾尼納的雷蒂亞鐵路以及沿途的風景列入了世界遺產名單。

筆者印象最深的則是意大利人2011年聯合瑞士、奧地利、法國、德國和斯洛文尼亞五國申報的阿爾卑斯山史前干欄建筑。

這一遺產包括位于阿爾卑斯山區內、外的湖邊、河岸及濕地邊的111處史前干欄建筑。這些小型定居點建于約公元前5000年至公元前500年。對部分遺址的考古挖掘,已為我們提供了了解史前新石器時代及青銅時代歐洲阿爾卑斯山地區人民的生活以及人類社區與周圍環境的互動情況的證據。

考古學家將這些遺址也稱為湖居聚落。它們最初是于1854年在蘇黎世湖發現的,那一年該湖水位下降到異常低度,考古發掘找到了數百個深深插入泥土中的木樁,以及各種保存完好的有機物品。由于湖水與湖邊的沙土為保存這些大規模史前遺跡創造了絕佳條件,早先人類使用過的有機材料,例如木頭、獸皮、骨頭、布料,甚至遺留的食物如干果等,都得到了比在別處更好的保護,水下的環境令它們不致受到空氣與惡劣氣候的侵蝕及人類的破壞。

這一發現引起全歐洲的關注,因為在取得這一發現以前,對史前人類的考古調查找到的多是人類生存遺跡,如墳墓、武器與軍事據點,而湖岸居民聚落遺址提供了公元前5000年至公元前500年歐洲人日常生活的首批佐證。在此后數十年中,其他歐洲國家的多個湖岸也發現了類似的居民點遺址,它們主要集中在阿爾卑斯地區。阿爾卑斯地區的湖岸干欄建筑遺跡的發現,為專家們提供了重現幾千年前由農民與牧人構成的早期社會生活景象的可能性。

遺址中的木制與石制工具,特別是陶器、車輪、獨木舟和冶金工藝的初期制品,包括樹皮制作的鞋和衣物,都見證了湖岸居民的生活技巧。這些房屋其實并不是建在露出水面的平臺上。那時的湖比現在要小,村莊是建在干地或沼澤地上的。這些木樁的真實用途是保護居民不受湖水泛濫的困擾。

這項聯合申遺的成功使考古得以繼續進行,并建立起介紹湖岸干欄建筑為主的博物館,相關的保護方案也陸續通過。

人類活動的遺跡如何留存至今,一直是考古學探討的重要課題。俄羅斯曠野的凍土使巴澤雷克墓葬中的木頭、皮毛、絲織品保存完好,我們才得以發現中國的絲綢曾經到達過那里。而阿爾卑斯山的湖居遺址,因為水分太多而導致人類的生活場景與空氣隔絕,有機物得以保存,我們才得以了解當時生生不息的生活場面。極端的溫度、濕度是導致漫長的歲月中哪些東西可以留下來、哪些將永遠消失的重要因素。這也是這個史前湖居干欄遺址的偉大之處。

所以,我們從意大利的申遺項目中不難看出,原始山毛櫸森林這樣的生態項目和史前湖居聚落這樣的考古項目,也得到了應有的重視。意大利的世界遺產數量是與其悠久的歷史和燦爛的文化相匹配的,無論是佛羅倫薩這樣的洋溢著文藝復興氣質的城市還是龐貝這樣的災難遺址,都是世界遺產中無可替代的瑰寶,而那些與周邊國家合作、充滿文明交流與互鑒的跨國申遺項目,由于體現出寬廣的國際視野和謙遜的開放心態,則更具示范作用,也為世界其他國家的聯合申遺提供了清晰的思路。

手機版|

手機版|

二維碼|

二維碼|