如果說長城是中華民族挺立的脊梁,大運河就是中華民族流動的血脈,是一條承載著密集文化基因的大動脈。

中國的大運河是人類文明史上開鑿最早、里程最長、工程最大的人工河流。它凝結了中華先人適應自然、改造自然、與自然和諧共處的中國智慧,同時積淀了豐厚的歷史文化遺產,是活著的、流動著的中華文化遺產。

對于家在大運河畔住的人們來說,無論它是清澈還是混濁,無論它是浩瀚還是涓細,無論它映照的是孤帆遠影還是現代高樓,這條文化長河都是祖祖輩輩賴以生存的家園,是酣暢淋漓的勞動場面,是富庶繁華的市井生活,也是波濤滾滾的鄉愁記憶。

進入21世紀以來,圍繞著申遺工作,大運河的保護得到沿線城市和民眾越來越廣泛的關注。

由于保護涉及面廣,歷史欠賬太多,建設性破壞、破壞式開發嚴重,大運河的保護利用迄今仍然面臨困境,現狀不容樂觀。

2014年,大運河被列入世界遺產名錄,進入世遺時代的大運河如何在新起點上再出發?它將擔當怎樣的新使命,獲得怎樣的新生?

與目前中國很多文化遺產保護面臨嚴峻挑戰一樣,中國大運河的保護困境也無法避免,甚至更難。

仿古建筑千城一面,建設性破壞貽害多多

“山東微山湖北端的一座古鎮,京杭大運河穿鎮而過,曾經號稱運河四大名鎮之一。但后來因為搞旅游開發,將運河沿線極具本地特色的古建筑都給拆掉,一律改建成了與南方沿河小鎮樣式雷同的仿古建筑,失去了原有的歷史文化特點。”聊城大學運河學研究院院長李泉告訴半月談記者。

這樣的現象在大運河沿線并不鮮見。山東省濟寧市文物部門的官員說,當年運河聞名的商業區——竹竿巷,早在20多年前就有類似遭遇。

“往昔漕運繁盛時,南方的漕糧船帶來了大量的南方竹子,竹竿巷的名字即由此而來。上世紀90年代,竹竿巷還都是明清老房子,電視劇《武松》就是在這兒拍的,根本不用人工搭景。但在1995年前后,這些古建筑全被拆了,取而代之的是千篇一律的仿古建筑。”

“運河承載著千年歷史文化,是老祖宗留給我們的寶貴遺產。破壞式開發改變了運河的真實性、完整性,這種人為的建設性破壞其實就是一種文化割脈行為。”山東大學旅游管理系教授王晨光說。

“運河分段來看很平常,但是連起來就是鴻篇巨制。”浙江大學人文學院研究員王水法說,“運河作為線性遺產,沿岸各段要串珠成鏈,又要和而不同。”

“一哄而上”打造景區,沿線旅游冷熱不均

在大運河成功申遺后,各地普遍加強了對運河的開發利用,紛紛打造景區,但沿線旅游冷熱不均。

半月談記者在江蘇采訪時發現,分布在揚州城區和高郵城區的遺產點,主要以園林、建筑為主,延續性和完整性較好,大多數已經成為名勝古跡和旅游景點。

揚州鹽商歷史遺跡盧宅作為淮揚菜的餐飲場所對外開放,旺季一房難求。

而在江蘇淮安市清口樞紐,雖然作為運河水利工程遺存片區,49平方公里的“塊狀”遺產區面積遠大于很多運河“帶狀”遺產區,但一些申遺時建設的遺產點乏人問津。

清口樞紐是中國大運河上最具科技含量的樞紐工程之一。半月談記者走訪了該遺產區的順黃壩遺址、惠濟祠遺址。

在順黃壩遺址記者看到,遺址區鐵門緊鎖,里面荒草叢生。待看管鑰匙的村民打開大門后,僅看見一個工棚罩住了一個挖掘出的土坑,一塊破布蓋住了坑底的“清代埽工遺跡”。

而在惠濟祠遺址,乾隆題字的碑文因長年風化漫漶難識,壩體上的磚塊還能依稀辨別出“欽工”字樣。展覽館同樣大門緊鎖,人跡罕至。

保護與發展的沖突時時上演

“都說申遺不是終點,而是責任與承諾的開始,淮安深刻體會到了這份責任感。”江蘇省淮安市文廣新局副局長李倩坦言。

淮陰侯韓信故里——碼頭鎮,曾是古代“南船北馬”交通運輸方式的分界地和漕運中心,是古代大運河的南北咽喉,這里的淮陰故城遺址、秦甘羅城遺址、清河舊縣遺址都是古鎮悠久歷史的重要見證。

據介紹,申遺時,世界遺產保護區劃定的范圍很大,碼頭鎮一個鄉鎮幾乎整個劃入遺產區,三分之一是核心區,很多老百姓住在里面。

碼頭鎮旅游負責人蘇志告訴半月談記者,碼頭鎮交通便利,歷史人文景觀得天獨厚,非常適合發展旅游。但由于地處世界遺產核心區的面積太大,發展非常困難。

“不夸張地說,如果嚴格按照世遺的標準,村民修建房屋,甚至蓋個廁所都要報國家文物局審批。”

江蘇省文物局文保處處長嚴定忠說,保護與發展的沖突就在自己的辦公室里時時上演著,碼頭鎮的鎮長、書記都曾經坐在自己的辦公室里面長談,為了一個派出所、加油站的建設據理力爭。

“我也很能體諒當地政府的難處,但沒辦法,世遺保護的標準就是這么高。”嚴定忠說。

“大運河作為活態的線性文化遺產,文化類型種類繁多,狀態各異,目前在保護利用傳承方面可資參照學習的成功模式不多。”常州市人民政府副秘書長黃建德說,“我們迫切需要懂法規、善溝通、能策劃、跨領域的復合型專業人才。”

讓居民愛上遺產,僅有“說教式”保護不行

曾組織大運河沿河騎行的媒體人翟越發現,在南方杭州、揚州等地,運河旁邊村落里的居民多與運河和諧相處,而一些住在北方運河沿岸的居民,雖然知道要保護運河,卻每天將生活垃圾倒在運河兩岸。

究其原因,翟越認為:“我們現在的運河保護僅停留在說教上,百姓雖然知道運河曾經重要,但都不知道運河到底代表了什么,為什么要保護它,所以沒有從認知轉化為行動。”

半月談記者實地考察發現,在北京玉河遺址、通州漕運碼頭、天津武清北運河休閑驛站、楊柳青石家大院等地,運河水面寬闊、清澈,部分景點甚至仍可通航游船。

但在通州下游的香河、武清下游的屈家店、楊柳青下游的獨流鎮,運河水流很小,最窄處寬不到1米。

據當地居民介紹,部分河段有時會有“綠膜”覆蓋甚至干涸,而建筑侵占河道、河邊堆放生活垃圾的現象也依然存在。

運河學研究專家李德楠認為:“大運河文化遺產保護利用的關鍵是與當地環境協調,與當地居民生活適應。”

舊運河,新擔當

申遺是手段,保護遺產、造福民眾是目標。中國大運河,在千年的歷史中,不僅是南北交通線,更是一條流動的文化動脈。穿越千年,古老的大運河將承載怎樣的使命?

習近平總書記在北京通州考察時強調,保護大運河是運河沿線所有地區的共同責任,北京要積極發揮示范作用。通州有不少歷史文化遺產,要古為今用,深入挖掘以大運河為核心的歷史文化資源。

改善大運河沿線生態環境,是大運河沿岸各省市一直重點推進的工作,可以想象,在不遠的將來,一條完整的運河生態休閑綠帶將貫通南北。

北京市通州區是世界文化遺產大運河的北起點。如今的通州,大運河兩岸景區星羅棋布,不但有林水相依的大運河森林公園,還有“一枝塔影認通州”的燃燈塔、80年歷史的西海子公園、3A級景區中國民兵武器裝備陳列館。

今年,大運河漷縣段還將建設超過1000公頃的濕地景觀,并通過河道拓寬,嘗試旅游性通航。

“運河承載的不僅僅是流水與自然風光,更重要的是歷史文化和社會價值,北京、天津恢復旅游通航,在創造經濟價值的同時也可以將運河文化傳承下去,打造新的水上雙城記。”天津市旅游局副局長何智能說。

“京津冀通航已經納入頂層設計,2020年正式通航。”天津市武清區水務局局長李春發表示。

北京市社會科學院管理研究所所長施昌奎認為:“復航所帶來的科研、休閑、生態等一系列產業價值是不可估量的,保證通水是復航的關鍵。”

鑒于當下各類交通運輸方式發達,大運河今天的復航沒有必要使全線都能達到較高的航行標準,但沒有水難免衰敗,應該在保證全線通水的情況下實現局部的旅游和客運通航。

多位專家建議,沿線各省市需消除彼此之間的壁壘,共同打造一條完整的運河生態休閑綠帶,以一條完整的“運河產業鏈”破解復航過程中的難題。

通過產業鏈上游的科學技術解決水源不足、穿越黃河等問題。

施昌奎認為,未來使用海水是一個不可避免的趨勢,河道景觀用水不需要達到太高標準,可以將初步處理達標的海水引入河道。至于穿越黃河,運河與淮河的立交模式提供了很好的樣本。

通過產業鏈中游的旅游客運帶動休閑產業發展,創造經濟價值。

何智能說,運河復航后,除了游船本身,通過運河把沿岸景點串聯起來還會放大旅游功能,讓不同地區的旅游資源得到整合。

通過產業鏈下游的生態建設引進民間資本,發展環保生態產業。

媒體人翟越建議,現在多地都在打造生態長廊,沒有哪個新造的綠帶比運河沿岸更有價值,可以借運河通水復航的機會,引進民間資本與政府共同建設運河綠帶,解決運河周邊居民生活垃圾無處丟棄等問題,使人與運河友好相處,還可衍生出相關產業與機遇。

在一些地方,已建成的運河生態休閑綠帶正在改變著附近居民的生活。

在浙江湖州長興頔塘港采訪時,運煤12年的船民于海峰告訴半月談記者,這些年來,京杭大運河浙江段的變化很大:“湖州長興和呂山之間的河段,以前生活垃圾都是直接倒進運河里的,味道很重。現在上岸以后有統一的地方倒,兩岸都是綠茵茵的公園。”

遺產保護示范之城

大運河穿行千年,運河文化遺產有很高的歷史價值、科學價值、藝術價值,是研究人類文明發展規律的實物例證。

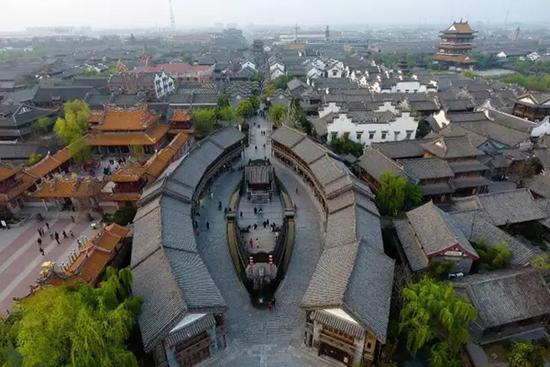

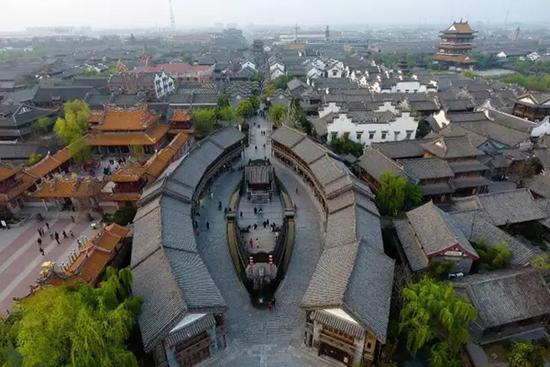

山東省棗莊市臺兒莊古城是明清時期有名的水旱碼頭、商貿重鎮,一度“商賈迤邐,一河漁火,歌聲十里,夜不罷市”。

半月談記者在臺兒莊看到,月河邊上的古碼頭、古駁岸都保留著運河初建時的風貌,因此這段運河被譽為“活著的運河”。

棗莊市遵循“留古、復古、承古、用古”的原則,按照“原空間、原尺度、原風貌、原材料、原工藝、原地工匠”的標準,把文化基因融入有形建筑,讓古城在原有面貌、形態、規制等歷史的基因上復活起來。

復建的臺兒莊古城設立了漕運度量衡展覽館、票號文化展館、中國運河稅史博物館等數十處展館,便于人們全方位、多層次感知古城昔日的繁榮。

臺兒莊古城還對運河大鼓、柳琴戲、洛房泥塑等非物質文化遺產以及部分傳統運河美食,進行了系統的挖掘、還原。

在北京,通州區委常委、宣傳部長查顯友告訴半月談記者:“通州區下一步將建成文化發展示范區,講好運河文化帶的故事,使其內涵更為豐富。”

在江蘇,正在策劃實施一系列大運河文化帶建設工程,挖掘運河文化的多重價值,全面提升大運河文化遺產保護、管理、展示、利用整體水平。

創意產業聚集之地

近年來,中國藝術家們對大運河文化的全新創意和情感表達,進入到前所未有的階段。

2017年7月2日,中國首部文化遺產傳播劇《遇見大運河》在法國巴黎會議宮表演廳上演。

《遇見大運河》由杭州歌劇舞劇院歷經3年創作打磨而成,用現代舞蹈形式展示了中國大運河被開鑿、繁榮發展、被遺忘和被保護的過程,包含了對真實、完整的文化遺產現實命運的思考和判斷。

《遇見大運河》總導演崔巍介紹,自2014年5月首演以來,該劇已在中國大運河沿線省市演出百余場。

法國是該劇世界巡演的首站,劇組還將前往德國、英國、埃及、巴拿馬、新加坡等十多個國家和地區,“遇見”蘇伊士運河、巴拿馬運河等十多條世界著名運河。

聊城大學運河學研究院院長李泉認為,針對運河文明,如古代水利技術、治水精神、漕運歷史、商賈文化,可以創作影視劇,講好運河故事,增強民族的文化自信。

杭州市水上公共觀光巴士有限公司總經理徐順雨指出,大運河是不竭的創意源泉,要突出現代創意,采取多種藝術形式和多媒體手段,使運河文化內涵可視化、具象化。

半月談記者實地采訪看到,京杭大運河(杭州段)北起余杭塘棲古鎮,南至錢塘江三堡船閘,兩岸已形成了一條以自然生態景觀為核心主軸,以歷史街區、文化園區、博物館群、寺廟庵堂、遺產遺跡為重要節點的文化休閑體驗長廊和水上旅游黃金線。

流域協同發展之夢

大運河文化帶建設,需要聯合多部門,從頂層設計層面統一規劃,建成地域及部門協同發展的典范。

“明清城墻、江南古鎮,都是邊界清晰,管理機構與遺產保護管理相匹配。大運河則至今不明確、不匹配,操作層面各管各的,整體意識不夠。”聯合國教科文組織世界遺產(中國)專家委員會委員、南京大學文化與自然遺產研究所所長賀云翱說,“大運河申遺成功到現在已經3年,整體意識應當建立起來。”

“如今運河文化創意園各地都在搞,但不能都一樣,要異質化,警惕低層次同質化競爭。”浙江大學人文學院研究員王水法認為,“在產業布局上,不怕有缺點、就怕沒特點,要互補而不是互掠。”

在杭州,綜合保護運河的有效經驗就是組建一套班子、建立一個機制、打出一塊牌子、走出一條路子、籌措一些票子,同時是一張藍圖繪到底,一任接著一任干。

在北京,大運河文化帶建設將推出五年行動計劃。

北京市委書記蔡奇考察時強調,要做好“保護好、傳承好、利用好”這三篇文章,深入挖掘大運河文化帶的豐富內涵,通過推進大運河文化帶保護利用,進一步擦亮世界認可的國家文化符號,為京津冀協同發展搭建深度交融的橋梁。

湖州市交通建設管理局副局長、總工程師姚波動情地說:“我有個理想,把運河上的古橋恢復起來,包括各個支流、岔河里的,給古橋編號,異地保護。有一天,我們可以騎著自行車,從杭州拱宸橋出發,到嘉興烏鎮、江蘇無錫,甚至一路貫通到北京。”

大運河保護當有大格局

在中國的版圖上,大運河和長城形成一個大寫的人字。千年大運河,大氣磅礴,推動了經濟的變革、文化的傳播、社會的發展。未來大運河,更有大擔當,須有大格局。

大格局首先包含大摸底。大運河點多線長面廣,體量巨大,文化遺產點不計其數,理應摸底先行。

大運河的遺產類型林林總總,包括閘、堤、壩、橋、水城門、纖道、碼頭等運河水工遺存,倉窖、衙署、驛站、行宮、會館、鈔關等配套設施和管理設施,以及與大運河文化意義密切相關的古建筑、歷史文化街區等。

江南文化、齊魯文化、燕趙文化、中原文化等,在大運河的流波中聚匯融通,魅力四射。天津楊柳青年畫、滄州鐵獅子、吳橋雜技、淮揚菜、揚州八怪、楓橋夜泊,都是大運河儲存的文化記憶。

大運河的保護對象和外延極其廣泛,不僅要整治保護清運航道和河流,還要保護沿河城市原有肌理風貌;不僅要保護沿河自然生態環境,還要保護沿河歷史文化遺存;不僅要保護利用運河周邊物質文化遺產,還要傳承發展各類非物質文化遺產。

因此,想要全面了解大運河的文化家底,需要對大運河主干河道和沿線城市的文化遺產資源,來一次大普查、大摸底,確保無遺漏、無遺憾。

大格局還應包含大協調。京杭大運河流經北京、天津、河北、山東、江蘇、浙江四省二市,其保護缺乏統一的協調和管理。大運河的傳統功能正在衰弱,其真實性和完整性也遭到破壞,如何處理好保護與發展之間的關系,已成為運河沿岸各省市共同應對的難題。

大運河涉及多個職能部門和行政區域,多頭管理現象突出,溝通協調難度較大,很難在短期內形成合力。作為大型的線形遺產,大運河的保護需要國家層面的大協調機制,來促進沿線各省市鄉鎮共生共榮,來協調交通、水利、環保、規劃、文物等多部門聯動發力。

大格局更要大借力。要發掘大運河文化帶的豐富內涵,講好運河故事,僅有政府管理部門是不夠的,應當借力全社會。

大運河成功申遺,是文物部門、專家、媒體及普通百姓全社會通力合作的結果。未來,大運河的保護利用更是一項社會系統工程,既需要政府部門來領導,又需要專家學者、權威人士來指導,還需要引導普通民眾參與其中,成為保護傳承大運河文化的民間力量和內生動力。

我們期待,基于這種大格局的大保護,必將使大運河這條中華民族的文化動脈重新流淌不息,跳動不止;我們同樣懷有文化自信,相信大運河納百川而不拒的包容精神、利萬物而不爭的淡泊精神、流千年而不涸的堅守精神,將繼續澤被當代,啟迪未來!

手機版|

手機版|

二維碼|

二維碼|