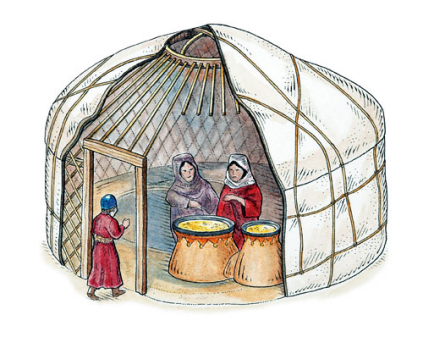

人們很早就開始采用懸索結構制造橋梁了。早在1000多年前,中國先民就已經用竹索和鐵鏈來建造懸索橋,至明代時已用鐵鏈建成霽虹橋。而蒙古包這樣的帳篷則被看成是懸索結構建筑的原型。

現代懸索橋采用高強度鋼索,充分利用了鋼材的抗拉性能,并因橋梁的跨度大、自重小、材料省、施工方便等優點而頗受歡迎,所以是一種比較理想的大跨度結構形式,且跨度越大,經濟效益就越顯著。

現代懸索橋由塔架、纜索、吊桿、錨碇等組成,造橋方式一目了然:河流兩岸豎起高高的塔架,塔架上端掛起纜索;纜索兩端跨過塔頂后,在兩岸的地面上錨固,粗大而堅韌的纜索上垂直掛下許多吊桿,用來懸吊起橋面結構。塔架已由早期的石塔改為現在的鋼塔,有時也用鋼筋混凝土來制造塔架,塔的下端固定在橋墩上。

目前通常用鋼絲繩組成粗大的纜索。有趣的是,當橋體跨度較大(如超過750米)時,鋼纜大都采用“空中編纜法”就地制作。這是由于鋼纜十分沉重,如果預先編制再起重到高塔上,會給施工帶來很大困難。例如建于1936年的美國舊金山金門大橋,跨度1280米,鋼塔高227米。它的纜索絞合成以后的直徑達到92.7厘米,總重約11000噸,要把它架到200多米的高空當然十分困難了,而用“空中編纜法”就能解決這個難題。這種方法是由美國早期著名懸索橋設計工程師羅布林發明的。

使用又粗又重的懸索,是為了有足夠的承受力來吊起巨大的橋面。纜索并不是固定在高高的塔架上的,而是跨過塔架,固定在橋兩側的地面上。在橋兩岸的巖石層中打鑿出坑洞或隧道,然后把固定纜索的構件放人隧道后再澆實混凝土;或者在沒有巖石層時灌制巨大的混凝土塊,依靠其重力和摩擦力來“拉住”纜索。

像體育館、展覽館=這樣的大跨度建筑也廣泛采用懸索結構,就是為了最大可能地形成室內無柱的大空間,以滿足容納飛機、大型展示和比賽場地的需要。中國懸索結構大跨度建筑的經典之作是完成于1961年的北京工人體育館,當時是為舉辦第26屆世界乒乓球錦標賽而建造的。建筑平面為圓形,面積40200平方米,可容納15000名觀眾。屋面采用輪輻式雙層懸索結構,跨度達到94米,共有144根懸索。經改造更新,該館成為2008年北京奧運會的拳擊主賽場和殘奧會盲人柔道比賽場地。

蒙古包

懸索結構的建筑還能形成強烈的雕塑感。比如日本著名建筑師丹下健三設計的東京代代木國立綜合體育館,一座為兩個相對錯位的新月形,一座為螺旋形,像只大蝸牛。兩館均采用懸索結構,創造出了富有緊張感和靈動感的大型內部空間和獨特的外部形態。該作品被譽為20世紀最美的建筑之一。

手機版|

手機版|

二維碼|

二維碼|