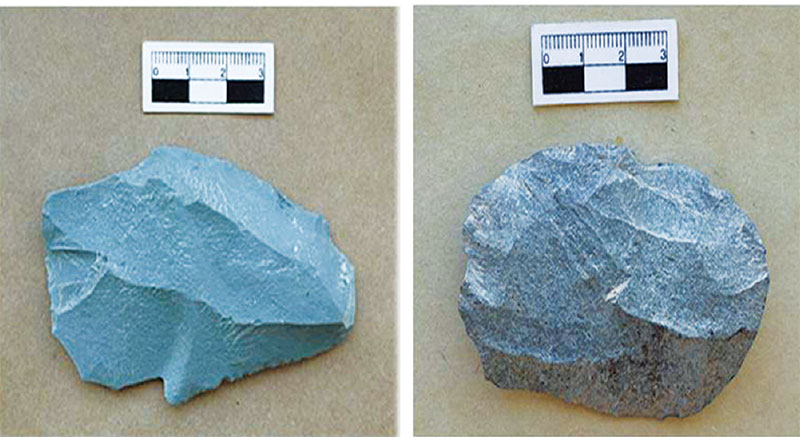

勒瓦婁哇莫斯特技術石制品

8月16日,新疆吉木乃縣通天洞遺址考古發掘現場會召開,來自中國社會科學院考古研究所、北京大學、中國人民大學、南京大學、首都師范大學、甘肅省考古研究所、新疆文物考古研究所等科研機構和院校的20余位專家學者,對通天洞遺址的年代、地層文化序列、石器技術、堆積形成過程和古環境等問題進行了熱烈的討論,一致認為:這是一項具有填補空白意義的重要發現,遺址保存有舊石器時代、青銅時代、早期鐵器時代堆積。特別是首次在新疆發現明確年代的舊石器時代地層堆積,遺址發現的4萬年前勒瓦婁哇莫斯特技術的石器組合,填補了中國舊石器時代中期一直缺少典型人類文化特征遺存的空白。

新疆乃至中國舊石器考古的重要發現

通天洞遺址位于阿勒泰地區吉木乃縣托斯特鄉環境優美的地質公園景區內,遺址因頂部花崗巖風化塌陷形成自然天窗而得名。2016年至2017年夏季,新疆文物考古研究所與北京大學考古文博學院組成的聯合考古隊在此進行了兩期發掘工作。

發掘領隊于建軍介紹,遺址地層堆積豐富,自上而下連續分布三個不同的階段,第①-②層為全新世堆積,出土有青銅時代和早期鐵器時代的陶片、石器、鐵器和少量細石葉;第③-⑤層為自然堆積的粗砂和花崗巖角礫,目前沒有發現人類活動和遺跡遺物;第⑥-⑨層是舊石器時代文化層,出土有大量石制品和破碎的動物骨骼,并發現有火塘等明確的遺跡現象。碳十四測年表明,遺址最下層的年代在距今42000年至45000年。

在全新世地層中發現的陶片主要屬于阿凡納謝沃文化和卡拉蘇克文化,還發現有灰坑和石圍墻等遺跡及銅器鐵器;舊石器地層中以石制品和動物骨骼為主。石制品種類十分豐富,數量為2600余件。其中莫斯特文化邊刮器、勒瓦婁哇石核及石片、盤狀石核等構成了主要的石器組合,此外還發現有可能的勒瓦婁哇石葉,總體顯示出舊大陸西側舊石器時代中期向晚期過渡的特征,在國內同時期遺址中較為獨特。

遺址出土的動物骨骼大多破碎,有明顯的切割、灼燒、敲擊等人工痕跡,目前鑒定出有鳥類、小型食肉類、野兔、羊、驢、犀牛、棕熊等。北京大學教授黃蘊平認為,這些動物種類反映了當時的草原環境下人類以狩獵為主,這批新資料為探討這一時期人類對動物資源的利用方式和遺址環境變遷提供了依據。“45000年前,第一群人首次來到這里,點燃了一堆篝火。”發掘現場北京大學教授王幼平的介紹勾勒出了4萬年前古人類圍著篝火修整石器、狩獵吃肉、休養生息的生動場景。

以往新疆的考古發現多是距今4000年以后的遺存,零星發現的舊石器遺址點都沒有地層。通天洞遺址是新疆首個有明確地層的舊石器洞穴遺址,堆積序列清楚,年代跨度大,不僅填補了新疆史前洞穴考古的空白,也是中國舊石器考古的重大發現。用遺址出土石制品為標尺進行對比研究,對了解新疆地區四、五萬年以來古人類演化發展過程、區域文化發展的編年框架有重要意義。

通天洞遺址發現的意義

王幼平談到遺址的重要性時說,“這個遺址處于歐亞草原通道特殊的地理位置,又出土了典型的莫斯特文化石器組合,這對進一步探討亞歐大陸東西兩側史前時期人群的遷徙、交流、擴散等問題提供了重要的線索。”

中國科學院古脊椎動物與古人類研究所研究員高星在會議總結中認為,通天洞遺址的學術意義還在于對學術界一些熱點重大問題提供了具有發言權的新材料。遺址的原生地層和保存完好的洞穴沉積環境,使得用現代科技手段從洞穴遺址中提取古DNA的重要信息具有了可能性;而遺址發現的勒瓦婁哇莫斯特技術石制品,也為解決學術界爭論的中國乃至東亞地區是否存在舊石器時代中期人類文化遺存,以及莫斯特技術的傳播路線提供了依據。由此可以思考東西方的交流和人類技術發展是否同時和趨同的問題。而文化的關聯和趨同性反映的是人類遷徙、技術和文化思想的傳播與互動。“通天洞遺址在一個敏感的地帶,一個重要的時段發現的遺存,具有民族學和社會學的重要意義。”

遺址未來的工作潛力巨大

考古隊對通天洞遺址所在的薩吾爾山這片地區進行了調查,發現了類似的洞穴18處,初步探查有2個洞穴也有史前人類活動的遺跡。而在薩吾爾山的另一側,也有類似的洞穴。這預示著對這一地區舊石器時代古環境、古人類適應方式、生計行為、區域空間功能分析等方面還有大量的工作需要開展。專家們建議,應擴大發掘面積,進一步解決石料來源、全新世地層年代等問題,爭取為解決新疆地區始終沒有找到的新石器時代文化層提供線索。同時要繼續加大多學科合作和科技手段的使用。鑒于遺址的重要性和可以預期的巨大潛力,專家建議應以學術目標為導向制定長期的考古工作計劃,盡快建立工作站,立足長遠,在更廣闊的范圍內進行系統性研究。

手機版|

手機版|

二維碼|

二維碼|