由OCAT研究中心與芝加哥大學藝術史系東亞藝術中心共同主辦的展覽“天龍山石窟和造像:歷史照片與新圖像技術”于8月21日至27日在北京開始為期一周的預展。該展將借助數字成像技術將諸多流散海外的造像“恢復”至其原始面貌。

天龍山石窟位于山西省太原市西南部,于一千多年前開鑿而成。石窟中精美的造像自20世紀初便吸引了古董商的目光。為牟取利益,原始造像的頭部、身體或軀干被通過各種手段鑿取或剝離販賣給世界各地的收藏者。

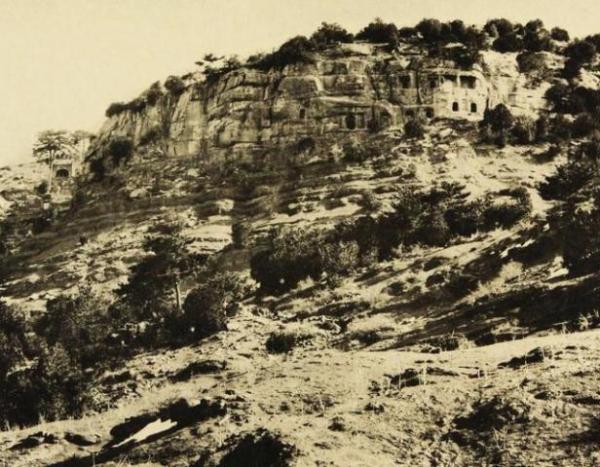

圖為1922年的天龍山石窟全景(歷史圖片《天龍山石窟》1922年出版攝影:平田饒)

預展周結束之后,該展還將與牛津大學團隊的項目展示“遺址?實物?傳記:考古與攝影”,一起構成2017年OCAT研究中心年度展覽“遺址與圖像——牛津大學和芝加哥大學的兩個研究計劃”,這兩個部分的并置旨在提供“美術史”領域中的比較范例,反映當前美術史研究中的一個新方向。整體展覽將于9月15日下午3點開幕。

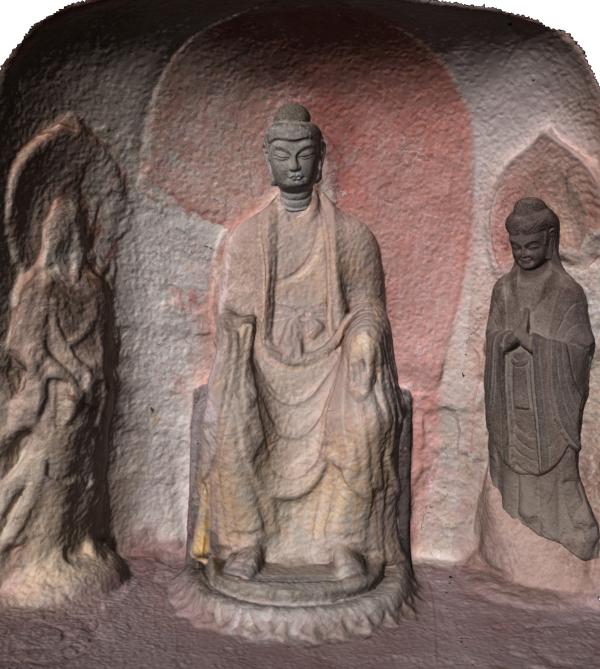

天龍山石窟第2窟右壁佛龕數字復原圖(OCAT研究中心供圖)

“天龍山石窟和造像:歷史照片與新圖像技術”展將使用早期攝影文獻與新圖像技術,回溯天龍山佛教石窟的歷史,并再現其原始風貌。

天龍山石窟位于山西省太原市西南部,于一千多年前開鑿而成。

第二窟內天井中央蓮花及南方供養飛天(歷史圖片《天龍山石窟》1922年出版攝影:平田饒)

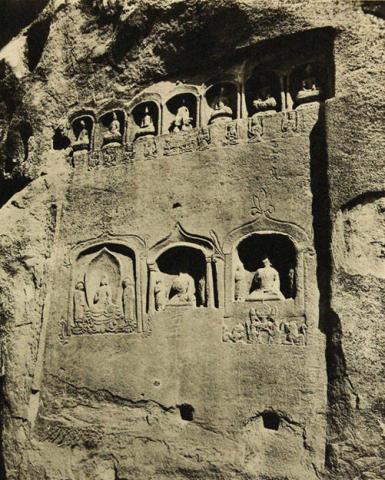

據介紹,1918年,日本學者關野貞在地方志的記載中發現天龍山石窟。1921年,關野貞在日本《國華》雜志上發表關于天龍山石窟造像的論文,天龍山石窟以其精美的雕刻、嫻熟的技藝,在世界上引起了轟動,許多學者前來天龍山考察石窟,也引起了日本不法奸商的垂涎。從1923年至1924年,大部分洞窟的頭像已被盜鑿一空,有的造像甚至整身被盜鑿,佛像被偷運回日本后,還舉辦了天龍山佛雕藝術品展覽。此后,這些藝術珍品陸續被轉賣到歐美各國的博物館和私人收藏家手中。

第三、四窟中層外崖諸佛龕(歷史圖片《天龍山石窟》1922年出版攝影:平田饒)

天龍山石窟現存25窟,大小石佛造像500余尊,藻井、壁畫、飛天1144幅。

第十八窟東壁佛與左右脅侍三菩薩(歷史圖片《天龍山石窟》1922年出版攝影:平田饒)

東魏權臣高歡執政期間,在天龍山修建避暑宮、開鑿石窟,拉開了天龍山佛教史的序幕。后世歷代,均在此開龕造像,這里的石窟,從形制以及造像上完整地保留了四個時代的內容,造型嫻熟,比例適當,線條柔和,雕刻精細。

第十七窟西壁佛與左右脅侍菩薩(歷史圖片《天龍山石窟》1922年出版攝影:平田饒)

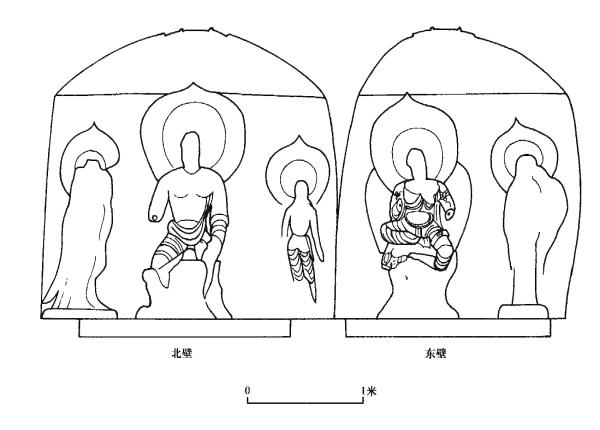

該展將借助數字成像技術將諸多流散海外的造像“恢復”至其原始面貌。東亞藝術中心利用三維掃描技術,對散落海外的石窟造像進行了廣泛的記錄與歸檔。在天龍山文物保管所主持之下,太原理工大學藝術學院對石窟進行掃描,結合石窟和流失造像的三維信息,最終實現對石窟整體原貌的數字重建。

第14號窟線描圖,圖片來源于李裕群、李鋼編著《天龍山石窟》(OCAT研究中心供圖)

該展也將視作一次將歷史圖像與新數字顯示技術(包括視頻、人機交互和虛擬現實)相結合的探索,以期在未來創造更多具有教育性和吸引力的展覽。

預展周結束之后,本部分展覽將與牛津大學團隊的項目展示“遺址?實物?傳記:考古與攝影”,一起構成2017年OCAT研究中心年度展覽“遺址與圖像——牛津大學和芝加哥大學的兩個研究計劃”,這兩個部分的并置旨在提供“全球美術史”領域中的比較范例,反映當前美術史研究中的一個新方向。整體展覽將于9月15日下午3點開幕。

展覽題目中所說的“遺址”是指人類藝術活動的現場歷史遺存,也包括與現場有關的建筑、雕塑、器物和繪畫;“圖像”是指以現代視覺技術——特別是攝影和三維掃描——對歷史遺址進行的再現。

“遺址?實物?傳記:考古與攝影”,由牛津大學考古研究所歷史環境圖像資料庫主持。這部分展覽涉及兩種不同形式的比較。其一,展覽運用從玻璃幻燈片到數碼照片的各種影像媒介,展示一系列文化中考古語境下的文物和遺址的照片,其拍攝地涵蓋歐洲北部、非洲北部及地中海東部等地。其二,展覽通過展示同一文物或者遺址在不同歷史時期的照片,設置了一種更進一步的比較。一個特定的人工制品或遺址在其漫長的生命歷程中所經歷的不同階段成為了展示的關鍵。展覽運用現代考古攝影圖像向我們展示文物與遺址自攝影記錄手段濫觴的大約150年以來流變的歷史,用視覺與想象勾勒遺址與實物的“傳記”。

第16號窟西墻歷史照片(OCAT研究中心供圖)

“遺址?實物?傳記:考古與攝影”和“天龍山石窟和造像:歷史照片與新圖像技術”這兩個部分之間的對話引出了本次展覽所要探討的一個核心議題,即遺址/圖像的辯證關系在美術史研究中的重要性。“遺址”由于自然和人為的原因而不斷變化,“圖像”提供了對這些變化的記錄和重構原境的可能。但這些圖像和重構又永遠不能代替遺址,它們所提供的是關于遺址的歷史知識。策展方希望通過本次展覽提供“全球美術史”領域中的比較范例,反映美術史研究中的新方向,并增強國內和國際美術史界的聯系和互動。

手機版|

手機版|

二維碼|

二維碼|