在歷代封建王朝中,北宋朝代算是比較短命的,仁宗絕嗣,徽宗三十多歲生不出來兒子,據說最后靠道士生出一堆兒子,最終淪為亡國之君,兒子也只留了一個,是不是宋陵的風水有問題?

據說宋朝皇家選用的風水理論是唐宋時期流行的“五音利姓說”理論,這個理論是根據人的姓來確定陰陽宅的形勢,用在趙姓上面,正好是完全的反勢,所以宋代的皇陵都南高北低,形成一成倒仰的姿勢。

按照宋陵的反著來的格局,宋朝的時局好像也都反著來似的:盟友全部靠不住捅自己刀子;財政收入入不敷出,掙的不夠花的;文官系統強大武官殘弱,婦女地位卻在整個封建社會屬于最高水平。

連象征國家權力中心的皇城也與其他朝代皇城不同。以往都城的宮城皆在北方。我國在北半球,繞北極星轉,古人夜觀天象以為紫微星是天地中心,所以作為統治中心的宮城皇城都在都城北方,坐北朝南,君臨天下。但到了南宋的皇城卻在都城的南邊,坐南朝北,這是為何?

南宋把都城定在杭州后,在皇城的選擇上,當時有兩種方案,一種是在城西北的西溪濕地新建皇宮,正所謂坐北朝南。另一種方案是選擇在城南的鳳凰山東麓,在杭州吳越國王宮和北宋州治的基礎上進行擴建。

這種選擇,一是考慮到節省財力與人力,二是考慮到鳳凰山一帶作為全城的制高點,便于控制形勢。高宗于是下旨,在鳳凰山改建皇城,在臨安城內擴建京城。這樣,皇城就形成了歷史上獨特的坐南朝北格局,更暗合了南宋一朝偏安江南、遙望北方的現狀。而這一選擇,也影響了此后數百年杭州“南宮北市”的城市格局。

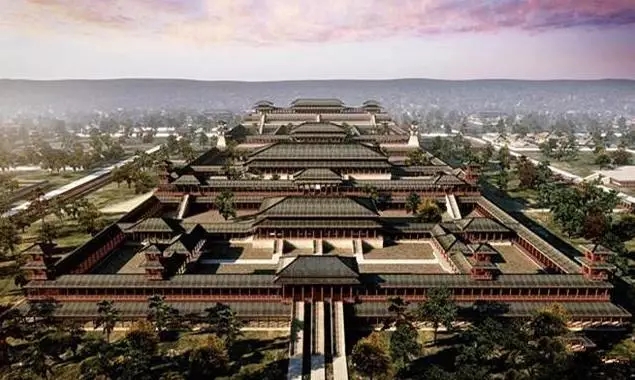

此后100多年,皇城陸續翻修增建,到南宋末年,鳳凰山周圍四五千米之內布滿了屋宇相連的皇宮建筑。雖然規模上不及汴京大內,但氣勢也已華麗非凡。

御街是皇帝出皇城的必經之路,通常連接皇城正南門和外城正南門的主干大街。而南寧御街則不然。由于皇城位于城南鳳凰山麓,所以御街只能從皇城北門開始,由南向北而行,這種情形被稱作“倒騎龍”。

考古工作者在測繪南宋皇城地圖時還發現了一個奇怪的現象:皇城的南、北門并不在一條南北向的直線上,而是存在錯位,說明皇城根本沒有一條縱貫南北的中軸線,這一點也與歷代皇宮迥異。

究其原因,估計是當初時局不穩有關。畢竟庶事草創,無暇興修,再加上地形受限,又無一次性規劃,皇城的改建便只好就勢而行,根本無法與北方平地起建的都城相比。

手機版|

手機版|

二維碼|

二維碼|