茶這種小小的植物,自漢代被用于飲料以來,在中國人生活中的重要性不斷上升。唐代已有專門論茶的著作——陸羽《茶經(jīng)》出現(xiàn)。到了宋代,社會上更出現(xiàn)了一種與茶有關(guān)的奇特風(fēng)俗——斗茶。斗茶的過程遠(yuǎn)比我們想象的要復(fù)雜。宋代斗茶之風(fēng)的興盛,還帶動了黑色茶盞——兔毫盞的風(fēng)靡一時。

夏末秋初,涼風(fēng)漸至。在暑氣漸漸消退的時節(jié)喝上一杯清茶,不僅解渴,還能有效緩解口舌生瘡、喉嚨腫痛等上火癥狀,比冰鎮(zhèn)飲料的功能強大得多。

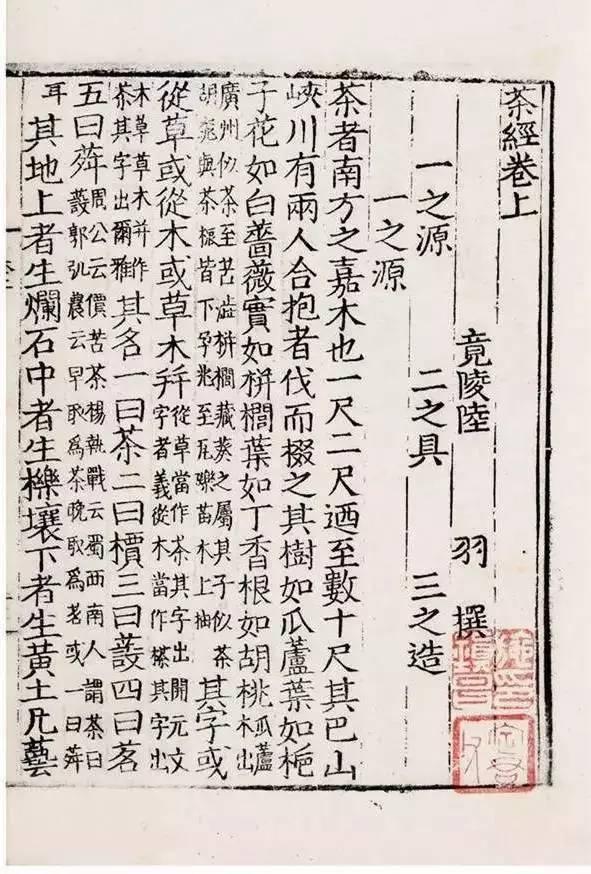

茶這種小小的植物,自漢代被用于飲料以來,在中國人生活中的重要性不斷上升。唐代已有專門論茶的著作——陸羽《茶經(jīng)》出現(xiàn)。

到了宋代,社會上更出現(xiàn)了一種與茶有關(guān)的奇特風(fēng)俗——斗茶。

陸羽《茶經(jīng)》書影

要了解如何斗茶,首先必須對宋代的飲茶法有了解。宋代的飲茶習(xí)慣與現(xiàn)在大不相同,要先將茶葉制成“茶餅”儲存,待到喝茶時,再將茶餅?zāi)氤伤槟?jīng)沸水沖泡成茶湯。

這種茶餅,被當(dāng)時人稱為“團茶”。宋仁宗時,蔡襄制成“小龍團茶”,一斤值黃金二兩;宋徽宗時,用“銀絲水芽”制成的“龍團”,顏色雪白,每一餅的價格就要四萬錢,珍貴無比。

高昂的價格意味著制作工藝的繁復(fù)。想要制作一枚宋代的團茶,需要將茶芽蒸過之后,“入小搾(通榨)以去其水,又入大搾以去其膏”,如是幾次榨過之后,還要把飽受摧殘的茶葉放在盆里研磨,直到茶葉變成茶糊糊,再在茶糊糊里和入淀粉、龍腦等粘合劑和香料,倒進模具,制作成帶有各種花紋的茶餅。

《宣和北苑貢茶錄》中記錄的“大龍”團茶圖案

照我們現(xiàn)代人的想法,茶葉這么又壓又榨,做出來的團茶還能有茶味嗎?然而宋代人的口味就是如此獨特。當(dāng)時對茶味的要求,可以用宋徽宗提出的四個字來概括,即“香、甘、重、滑”。現(xiàn)代人說的“不苦不澀不成茶”,在宋代可是制茶工藝低劣的表現(xiàn)。

宋代的趙汝礪在《北苑別錄》里特意強調(diào),制作團茶,一定要把茶葉里的“膏”,也就是茶葉中呈苦味、澀味的物質(zhì)都榨掉,因為“膏不盡,則色味重濁矣”。

高級的團茶不僅在制作時耗費大量人力物力,在沖點時也有很多講究。首先,要將團茶用茶磨或茶碾研磨成細(xì)碎的茶末。如果喝茶的量不多的話,也可以用小杵小臼把團茶搗碎。

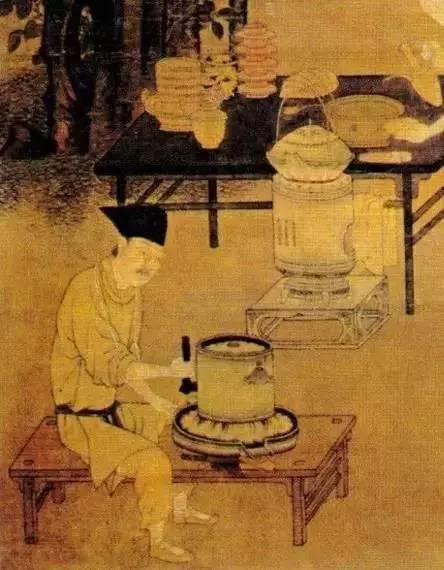

劉松年《攆茶圖》局部,一個人正在用茶磨碾茶

宣化遼墓壁畫中的碾茶童子

鎮(zhèn)江出土宋代陶制茶碾

搗碎后的茶末要用細(xì)羅篩過,如果一不小心碾多了茶末,一次喝不完,可以把多余的茶末先放到小罐里儲存。接下來就是最重要的一步——沖點。

劉松年《茗園賭市圖》局部,小販正在點茶

劉松年《茗園賭市圖》局部,小販正在點茶

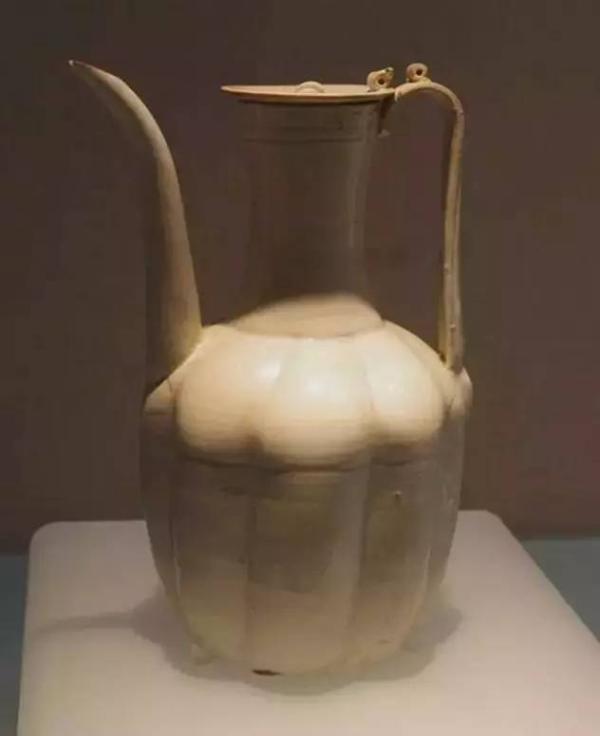

正式?jīng)_點之前,先要把茶盞放在火邊烤一烤,以免注入的開水碰到冷的茶盞迅速降溫。然后把茶末放到茶盞里,先倒一點點水,將茶末調(diào)成膏狀,再持茶瓶向盞中注水。為了保證水流對茶末的沖擊力,點茶所用的茶瓶,必須是下圖這種有著長長壺嘴的執(zhí)壺。

宋青白釉瓜棱執(zhí)壺首都博物館藏

注水時,有條件的茶人還會用長柄勺、筷子或竹筅(音顯)在茶盞中“擊拂”。擊拂的手法類似于攪拌,使茶湯泛起宜人的細(xì)小泡沫,促進茶末和水的充分融合。擊拂結(jié)束之后,點茶的過程就算完成了。

宣化遼墓一號墓點茶圖,左邊的老者正用長柄勺擊拂,右邊的老者正欲往盞中注水

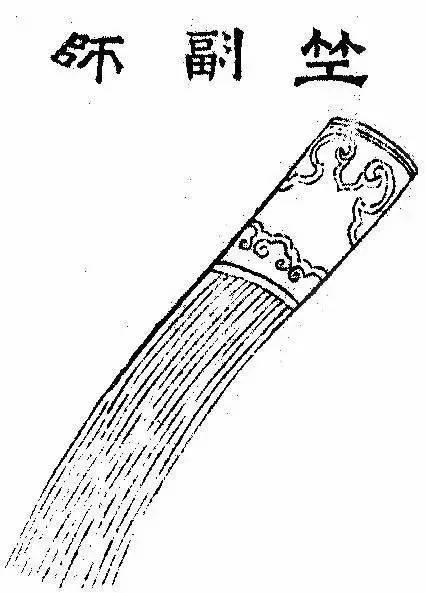

竹筅是一種圓形的竹刷,出現(xiàn)的時間相對晚一些,但是最便于操作的擊拂用具。南宋人昵稱它為“竺副帥”但如何檢驗這盞茶到底點得好不好呢?這就要通過“斗茶”來比試了。斗茶的第一個指標(biāo)是“驗水痕”。如果茶末碾得夠細(xì),擊拂手法得當(dāng),茶末與水完美結(jié)合,茶湯就會“周回旋而不動”,“著盞無水痕”,等到擊拂泛起的泡沫退下去之后,盞壁干干凈凈,什么渣滓都沒留下。

如果茶末不夠細(xì)膩或擊拂手法不當(dāng),導(dǎo)致茶末沒有充分溶解,泡沫退下之后,勢必會有粘在盞壁上的茶末和水痕。一旦您的茶盞上先出現(xiàn)了水痕,這局斗茶您就算是完敗了……

此外,斗茶還有一個比較重要的指標(biāo),就是斗茶色。

正如上文所說,制作團茶時,要把茶葉榨來榨去,還要加入淀粉和香料,以達到“香甘重滑”的口感。由于茶葉的精華已被盡數(shù)榨掉,又有淀粉的加持,所以用團茶點出來的茶湯,是一種淺色的乳濁液。

宋人對茶湯顏色的要求,也是以白色為上品。甚至有要求更嚴(yán)格的人,提出了“黃白者受水昏重,青白者受水詳明”的理論,斗茶時,“以青白勝黃白”。

那么白色的茶放在什么顏色的茶盞里最適合觀察呢?答案當(dāng)然是:黑色。

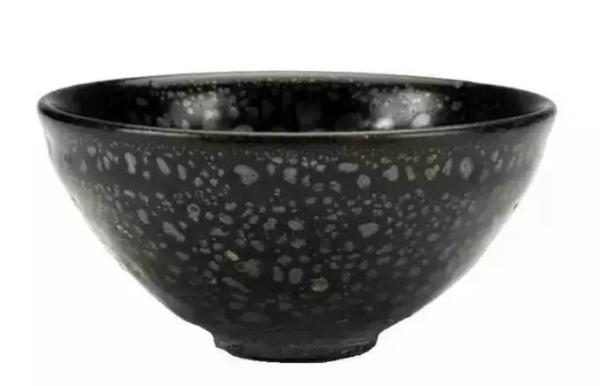

宋建窯兔毫盞故宮博物院藏

宋代斗茶之風(fēng)盛行,黑色的茶盞因此在宋代風(fēng)靡一時,無論南方還是北方,都有燒造。為了增加斗茶活動的興味,也為了使黑盞看起來不那么單調(diào),工匠們還在黑盞的釉上大做文章,燒制出“色彩斑斕”的黑釉瓷器。

以兔毫盞為例,它的釉面主體為黑色,但如果仔細(xì)看就能看出褐色的細(xì)小條紋,像兔毛一樣,因此被稱為“兔毫盞”。

兔毫盞釉面局部

鷓鴣斑盞上的黑釉,間有一塊一塊的白色,就像鷓鴣身上的花紋。

建窯窯址出土的宋代鷓鴣斑盞殘片

油滴盞的名稱則來源于黑釉上的點點銀斑,好似油滴的反光。

宋油滴盞山西博物院藏

以及這種最珍稀的“曜變天目”。黑釉上的淺黃色斑點周圍,圍繞著藍(lán)色的光暈,幽深靜謐,給人以無盡的遐想。

曜變天目盞日本東京靜嘉堂文庫藏

上面的“曜變天目”盞為南宋時期燒造,后輾轉(zhuǎn)流落到日本,目前是日本當(dāng)之無愧的國寶級文物。日本人形容它,都是用“碗中宇宙”這個詞。

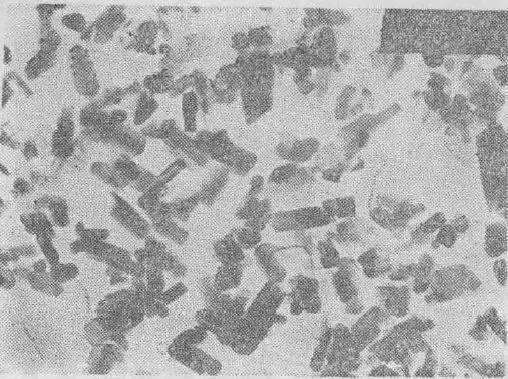

為了弄清這些奇妙釉色的呈色機理,相關(guān)研究者們進行了大量的顯微觀察及仿燒試驗。研究結(jié)果表明:宋代的黑釉瓷,釉中的鐵含量一般在5%-6%,釉面上的兔毫、油滴、天目等斑紋,是因為鐵及其他金屬元素富集形成的。

由于不同瓷器的胎質(zhì)、釉層厚度、燒成溫度以及燒造時窯爐中的氧氣含量不同,富集的金屬元素形成各種形狀的晶體,肉眼看來就是各種不同的花紋。

油滴盞“油滴”處的鐵結(jié)晶,放大50000倍

而對于一般的茶藝愛好者,或博物館里的普通觀眾來說,他們或許并不了解這些復(fù)雜的科學(xué)原理,只是沉醉于宋代黑釉茶盞那變幻莫測的釉色,借著文獻中的只言片語,想象宋代人“斗茶”時的熱鬧景象。

參考文獻:

孫機。中國古代物質(zhì)文化[M].中華書局,2014.

馮先銘。從文獻看唐宋以來飲茶風(fēng)尚及陶瓷茶具的演變[J].文物,1963(1):8-14.

手機版|

手機版|

二維碼|

二維碼|