2017年是良渚古城遺址申報(bào)世界文化遺產(chǎn)關(guān)鍵性的一年。據(jù)杭州良渚遺址管理區(qū)管理委員會(huì)有關(guān)負(fù)責(zé)人透露,9月份,良渚遺址申遺工作將正式提交聯(lián)合國(guó)教科文組織進(jìn)行預(yù)審。

復(fù)旦大學(xué)文博系教授高蒙河為澎湃新聞·古代藝術(shù)(www.thepaper.cn)撰文,他認(rèn)為,近年來(lái),學(xué)界對(duì)考古學(xué)的定義已經(jīng)發(fā)生了一些改變,原來(lái)唯發(fā)現(xiàn)和研究為上的考古學(xué),近幾十年來(lái)又延展出了保護(hù)和利用等全新領(lǐng)域。而反觀良渚考古八十年來(lái),從初期只是發(fā)現(xiàn)和研究,發(fā)展到而今的邊發(fā)現(xiàn)、邊研究、邊保護(hù)、邊利用、邊傳承的“五位一體”模式,表明良渚考古已經(jīng)走進(jìn)了“全考古時(shí)代”。

良渚古城遺址

中國(guó)考古正在發(fā)生變化

前兩年,高等教育出版社新出了一本《考古學(xué)概論》教材,開(kāi)篇名義,重新定義了考古學(xué):“考古學(xué)是通過(guò)實(shí)物資料來(lái)研究人類(lèi)古代社會(huì)歷史的科學(xué)”。“此外,考古學(xué)還越來(lái)越重視對(duì)古代文物和古代遺址等文化遺產(chǎn)的保護(hù)、展示和利用。”

上面這兩句話與我1978年入大學(xué)讀考古學(xué)時(shí),前一句幾無(wú)變化,后一句那時(shí)還沒(méi)出現(xiàn),而這恰好反映出考古學(xué)在最近幾十年來(lái)所發(fā)生的新變化和新發(fā)展。

玉琮(局部紋飾)浙江省博物館藏1986年浙江省杭州市余杭區(qū)瓶窯鎮(zhèn)反山遺址M12出土

過(guò)去教習(xí)考古,重點(diǎn)是如何發(fā)現(xiàn)和怎么研究古代遺存,這可概括為兩個(gè)詞或四個(gè)字:發(fā)現(xiàn)、研究。到了我畢業(yè)的1982年,我國(guó)頒布了《中華人民共和國(guó)文物保護(hù)法》,明眼人一看便知,這部大法突出了“保護(hù)”二字。

良渚王陵出土的“玉琮王”,重達(dá)6.5公斤

強(qiáng)化文物保護(hù)理念并將其寫(xiě)進(jìn)大法,與改革開(kāi)放后我國(guó)大規(guī)模經(jīng)濟(jì)建設(shè)不無(wú)關(guān)系。例如三峽和南水北調(diào)等大型國(guó)家基礎(chǔ)建設(shè)工程沿線都要做文物搶救,否則文物就會(huì)被淹沒(méi)在水下;再比如大規(guī)模的城市建設(shè)和改造,如不進(jìn)行文物搶救,那些有歷史文化價(jià)值的古建筑和老街區(qū)便會(huì)遭受厄運(yùn)。在這般情勢(shì)下,原本只專(zhuān)心做發(fā)現(xiàn)和研究的考古學(xué)者們,既要設(shè)計(jì)好學(xué)術(shù)課題,又要準(zhǔn)備好各種保護(hù)方案,考古隊(duì)中也越來(lái)越多地出現(xiàn)了多學(xué)科成員共組的情況。

鏤空神人紋玉冠狀器良渚博物院藏

文物保護(hù)有了,那搶救下來(lái)的文物怎么辦?都存放在庫(kù)房里秘不示人,專(zhuān)供研究用,肯定不成;保護(hù)下來(lái)的古遺址和古建筑怎么辦?都用圍墻圈起來(lái),任其閑置,也不足取。因此,近年來(lái)出現(xiàn)了越來(lái)越多的讓文物活起來(lái)的合理利用方式,如博物館展示、遺址公園展示等。這又使得一些考古學(xué)者開(kāi)始參與陳列大綱編寫(xiě),對(duì)接形式設(shè)計(jì)布展等,乃至不少學(xué)者成為了考古策展人。

黑陶袋足鬶良渚博物院藏

以上可見(jiàn),原來(lái)唯發(fā)現(xiàn)和研究為上的考古學(xué),這幾十年來(lái),又延展出了保護(hù)和利用等全新領(lǐng)域。考古學(xué)科也由原來(lái)歷史學(xué)一級(jí)學(xué)科下面的二級(jí)學(xué)科升格為了一級(jí)學(xué)科。在越來(lái)越多的大學(xué)中,原本附屬于歷史學(xué)系的考古專(zhuān)業(yè)也紛紛獨(dú)立出來(lái),成立了考古系或考古文博學(xué)院,增設(shè)出文物保護(hù)專(zhuān)業(yè)、博物館學(xué)專(zhuān)業(yè)、文化遺產(chǎn)專(zhuān)業(yè)等。現(xiàn)今很多考古研究所招聘新人,也不再是過(guò)去那樣只進(jìn)會(huì)挖或能研究的考古專(zhuān)業(yè)畢業(yè)生了。

嵌玉漆杯(修復(fù)品)浙江省文物考古研究所藏1986年浙江省杭州市余杭區(qū)瓶窯鎮(zhèn)反山遺址M12出土

發(fā)現(xiàn)和研究側(cè)重專(zhuān)業(yè)基礎(chǔ),保護(hù)和利用趨向文化應(yīng)用,乃至有人據(jù)此將考古學(xué)劃分成基礎(chǔ)考古學(xué)與應(yīng)用考古學(xué)。但不管怎么說(shuō),首先還是要有發(fā)現(xiàn)和研究。因?yàn)槲奈镏挥斜话l(fā)現(xiàn)了,才知道它重要不重要;文物也只有被研究了,才曉得它究竟有多大價(jià)值。否則,文物應(yīng)該一般保護(hù)還是重點(diǎn)保護(hù)就無(wú)從著手,做好讓文物活起來(lái)的合理利用也只能是緣木求魚(yú)了。

要之,中國(guó)考古正在發(fā)生變化,這個(gè)變化如果可以用一句話來(lái)形容,那就是從純專(zhuān)業(yè)的“象牙塔考古”,正在進(jìn)入既專(zhuān)注于務(wù)實(shí)求真的學(xué)術(shù)、又助力于社會(huì)文化建設(shè)的“全考古時(shí)代”。

良渚博物院全景

良渚考古正在不斷做大

中國(guó)考古學(xué)涉凡的發(fā)現(xiàn)、研究、保護(hù)、利用,一方面是通過(guò)實(shí)物史料復(fù)原和重建國(guó)史及其演變之道,另一方面是為了讓古代文化遺產(chǎn)通過(guò)我們的努力更多地傳承給子孫后代。凡此,才是考古學(xué)追尋的理想境界,才是考古學(xué)的全部要義,才是“全考古”——越來(lái)越廣為人知的良渚考古,便是如此。

說(shuō)到良渚考古,先要提的是一位叫做施昕更的最早發(fā)現(xiàn)和研究者。1936年,當(dāng)時(shí)他還是浙江省立西湖博物館的職員,他在家鄉(xiāng)杭縣(今杭州市余杭區(qū))良渚鎮(zhèn)發(fā)現(xiàn)了良渚遺址。

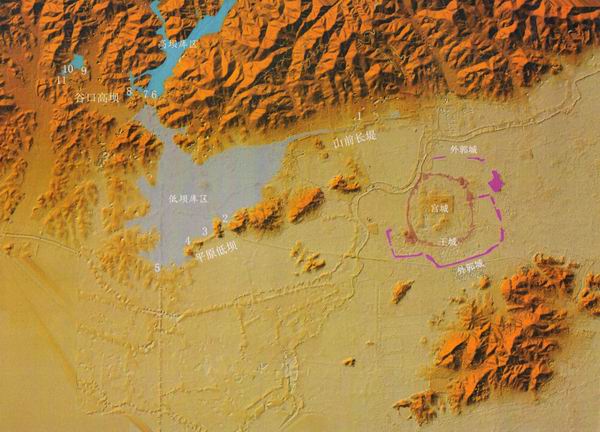

水壩與古城位置,及古城周邊地形等高模擬圖

施昕更不會(huì)想到,在他發(fā)現(xiàn)的這處距今約5000年前的遺址上,幾代考古學(xué)者和當(dāng)?shù)氐睦嫦嚓P(guān)者等,從此開(kāi)始了長(zhǎng)達(dá)80年的發(fā)現(xiàn)、研究、保護(hù)、利用、傳承過(guò)程,先后發(fā)生了諸多對(duì)專(zhuān)業(yè)、學(xué)術(shù)、文化、社會(huì)等具有國(guó)內(nèi)外重要影響的標(biāo)志性事件:

1959年,著名考古學(xué)家夏鼐將良渚遺址為代表的史前遺存命名為“良渚文化”,這屬于當(dāng)時(shí)中國(guó)最早命名的史前考古學(xué)文化之一。

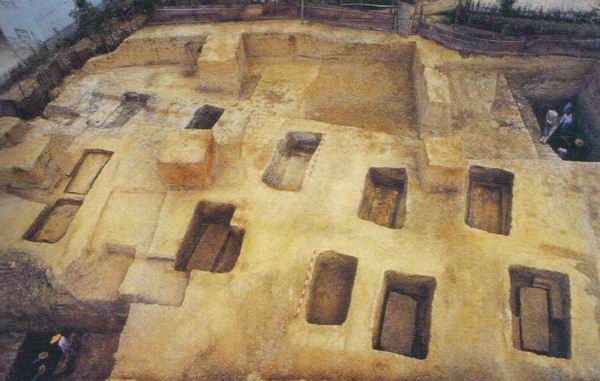

1980年代中期以后,這里又先后發(fā)現(xiàn)了反山王陵、瑤山和匯觀山祭壇、莫角山大型宮殿基址。后來(lái)證明,這些大型建筑設(shè)施和珍貴玉器等的使用者和擁有者,很可能是良渚古國(guó)的國(guó)王或貴族。

良渚古城內(nèi)的反山王陵區(qū)

1990年代中期,良渚遺址群被國(guó)務(wù)院公布為全國(guó)重點(diǎn)文物保護(hù)單位,劃定了約近35平方公里的保護(hù)范圍,還被國(guó)家文物局列入中國(guó)申報(bào)《世界遺產(chǎn)名錄》預(yù)備清單。

龍首紋玉鐲良渚博物院藏1987年浙江省杭州市余杭區(qū)良渚街道瑤山遺址M1出土

2000年后,浙江省和杭州市先后批準(zhǔn)成立杭州良渚遺址管理區(qū)和管理委員會(huì),出臺(tái)了管理?xiàng)l例和保護(hù)規(guī)劃,以加強(qiáng)良渚遺址的保護(hù)力度。目前,已投入了大約幾十億人民幣,解決了大批工廠和居民的搬遷安置問(wèn)題,力求還原當(dāng)年良渚遺址的史前環(huán)境和人文景觀,這讓當(dāng)?shù)氐拇罅坷嫦嚓P(guān)者得以直接或間接地共享到了良渚考古帶來(lái)的的巨大效益。

瑤山神人面紋單節(jié)玉琮

2007年起,在良渚遺址發(fā)現(xiàn)了占地約3平方公里的良渚古城,之后還在古城之外,發(fā)現(xiàn)了占地約8平方公里的外城郭跡象。到最近的2015年,又在古城外圍發(fā)現(xiàn)了大型當(dāng)時(shí)世界上最大的水利系統(tǒng)。

瑤山玉神人獸面牌飾

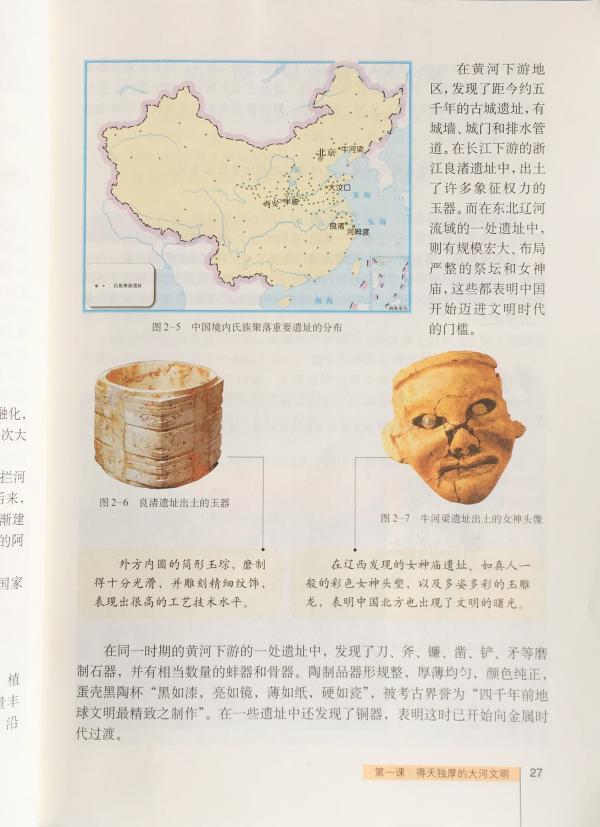

據(jù)我所知,1936年以來(lái)的良渚八十年考古史,可以說(shuō)是繼1928年河南安陽(yáng)商代殷墟遺址發(fā)掘以來(lái),中國(guó)可數(shù)的連續(xù)考古時(shí)間最長(zhǎng)、取得考古成果最大、改寫(xiě)中國(guó)遠(yuǎn)古歷史記載最多、保護(hù)規(guī)劃范圍最大、遺產(chǎn)利用和傳承做得最好、引起國(guó)內(nèi)外廣泛關(guān)注程度最高的典型考古遺址之一,以至于成為國(guó)家文物局批準(zhǔn)的少數(shù)幾個(gè)第一批國(guó)家考古遺址公園。良渚的一系列考古成果,還被多次評(píng)為全國(guó)十大考古新發(fā)現(xiàn)乃至世界考古大發(fā)現(xiàn),寫(xiě)進(jìn)了全國(guó)中學(xué)歷史教科書(shū),國(guó)家郵電總局專(zhuān)門(mén)發(fā)行了良渚玉器特種郵票,先后營(yíng)建了良渚文化博物館和良渚博物院。

良渚考古成果寫(xiě)進(jìn)教科書(shū)

眾所周知,國(guó)內(nèi)外學(xué)界過(guò)去曾長(zhǎng)期認(rèn)為中國(guó)只有大約不到4000年的文明發(fā)展史。然而,以八十年良渚考古為代表,中國(guó)考古學(xué)以它慣常的實(shí)證方式,已將中華早期文明一幕幕地展現(xiàn)在了世人面前。換句話說(shuō),良渚考古發(fā)現(xiàn)的都城及其水利系統(tǒng),以其規(guī)模大、保存好、認(rèn)知度高、都城性和國(guó)家性明顯等特征,已實(shí)證了中國(guó)早在五千年前,已出現(xiàn)了成熟文明形態(tài)并進(jìn)入了早期國(guó)家階段。

玉三叉形器良渚博物院藏1987年浙江省杭州市余杭區(qū)良渚街道瑤山遺址M7出土

作為近百年中國(guó)考古發(fā)展的一個(gè)縮影,良渚考古八十年來(lái),從初期只是發(fā)現(xiàn)和研究,發(fā)展到而今的邊發(fā)現(xiàn)、邊研究、邊保護(hù)、邊利用、邊傳承的“五位一體”模式——良渚考古不但走進(jìn)了“全考古時(shí)代”,而且良渚考古的圣地——良渚古城遺址申報(bào)世界文化遺產(chǎn)的籌備工作,也已經(jīng)緊鑼密鼓地進(jìn)入到了窗口期。

反山玉魚(yú)、玉龜、玉蟬

偉哉良渚——你既是考古的,也是文化的,還是全社會(huì)的;你既是中國(guó)的,也是世界的,還是全人類(lèi)的;你既是古代的,也是現(xiàn)代的,更是未來(lái)的。

(作者系復(fù)旦大學(xué)文博系教授)

手機(jī)版|

手機(jī)版|

二維碼|

二維碼|