坦佩雷藝術博物館的設計構思源自于當地的傳統木材。芬蘭作為全歐乃至全世界最大的木材供應國,設計師在該項目中運用大量的木材切片,打造出令人印象深刻的標志性建筑。

▼總平面鳥瞰效果圖

藝術館建筑因其單一的使用材料展現出震撼的外觀,同時又因材質的復雜性裁剪,透露出其內在的豐富。建筑立面墻壁切片兩兩間隔1.2米,這種獨特的設計除了保證自然光線的射入,和室內外視覺穿透力之外,還增加了游客的穿行路線。這種介于通透與不透之間的立面設計,伴隨著空間內部光照的變化,展現出趣味性的效果。而其獨特的光照設計也讓內部分區更加明確。

▼多孔洞外觀

木質切面在空間內部所營造的平行空間,以及一系列抽象的空間構成,使建筑展現出如氣泡狀的內部復雜性。建筑內部如洞穴狀的連續空間,營造出強烈的空間流動性。從入口開始,建筑內部便展現出相對的高低起伏,并蔓延至大廳,電梯間等各個區域。這種空間內連續的變化刺激,定義了各個功能區,并指引來訪者穿行其中。步行路線經過精細的規劃,使來訪者在穿行的同時可以享受絕佳的觀景視野,將公園,Pyynikintori廣場與老博物館盡收眼中,而穿行著的人們也可以在這樣的過程里發現新的樂趣。

▼流動性的內部空間

▼豐富的空間規劃

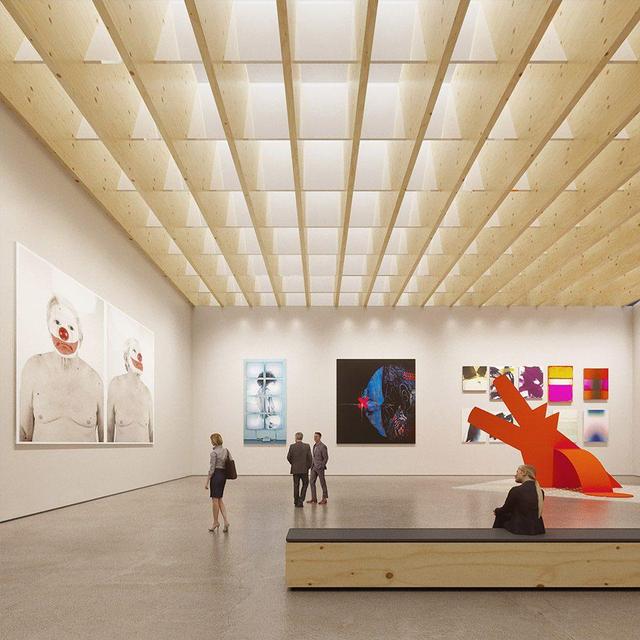

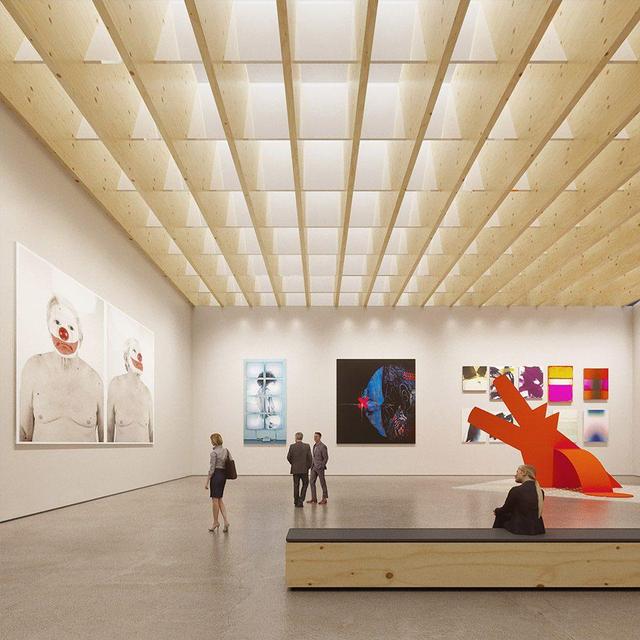

切片木墻之間的玻璃面板,讓自然光以及人造光線向各個方向進行漫反射,使內部展覽空間光線充足。此外,自然光在其他裝飾材料如金屬柵格網,百葉及活動百葉窗的控制下,營造出適宜展品展示的功能空間。

▼切片木墻之間的玻璃面板引入自然光

▼屋頂百葉幫助調節室內光照

建筑的構成木墻由多片木板膠合而成,為了減輕其重量并便于形狀的塑造,位于非結構承重部分以及某些非重要部分的木墻為中空設計。部分墻壁被穿孔以滿足內部空間需要,并保證HVAC系統在建筑結構下的順利鋪設。膠合板是最為綠色環保,且便于運輸并控制成本的建造選擇。它源自于天然材料,不需要開采,亦不需要如鋼材或混凝土般復雜的處理過程。且其自然溫暖的色調,營造出舒適的空間氛圍。

▼天然材質營造舒適內部環境

垂直墻壁與混凝土地板鑲嵌形成紋理。設計師將該斑馬線元素從室內貫穿到室外,也成為人行通道及周圍景觀的主要設計元素。主行道路從公交站連接至建筑入口,周圍分設LED照明系統,使夜晚的景色更加迷人。相同的流動性設計語言也被用于項目整體規劃中,包括建筑內部及Pyynikintori廣場的各個部分,以保證其一致性。因此,在廣場地面上,一些泡泡狀的洞口將地下停車場暴露在地平面之上,而內部附加的觀景平臺,將為室內外觀景帶來更好的體驗。

手機版|

手機版|

二維碼|

二維碼|