歷史是有活力的,她的活力來源于當代的創造。“一帶一路”倡議就是這樣。無論是陸上絲綢之路,還是海上絲綢之路,都是很久很久以前的輝煌,今天中國對這一歷史概念的重新運用,在喚起歷史記憶的同時,也在創造新的未來。歷史的生命力,就在于為未來提供一種新的、富有能量的、超越現有格局的想象力——這種想象力,主要來自于對歷史的重新解釋與創造性地運用。

在社會發展議程的設置上,其作用更為明顯、也更常見。劍橋大學嘉治商學院終身教授彼得·諾蘭(PeterNolan)在《認識中國》(溫威譯,中信出版集團,2017年)中指出,中國“一帶一路”倡議的核心是發展基礎設施和商業關系,這一政策論述是在古代貿易網絡以及中國與東南亞之間文化傳播的歷史基礎上更上一層樓,歐洲是這些網絡的終點。

彼得·諾蘭指出了古代陸上和海上絲綢之路在中國內部及周邊形成的一個重要現象,在中國西部和南部沿海地區,有包括阿拉伯人、波斯人和印度人在內的來自南亞和東南亞的貿易人群定居,也有相當多的中國人在中國之外尤其是南海周邊地區定居。這一現象呈現了中國文化對其他文化的吸納與包容,顯示了多元文化在中國的和諧共處。

古代中國與周邊及歐洲國家之間的關系格局,與朝貢制度有著極為密切的關聯。朝貢體系與中國的對外貿易緊密交織在一起,其他國家派代表向中國朝廷呈交禮品,中國皇帝往往回饋更多禮品。中國國際貿易的主體部分則在朝貢體系之外。彼得·諾蘭認為,秦統一中國之后兩千年,中國大部分時期是和平的,形成了龐大的自由貿易區。中國與東南亞有著深厚的貿易關系,但中國并未試圖殖民周邊的地區,雖然中國完全有能力這樣做,但中國古代的領導者選擇將重心放在治理自己的國家上。

在遭遇全球殖民的西方帝國之后,中國周邊的朝貢體系逐漸瓦解,近代中國陷入了數千年未有之大變局。這一歷史沖突對當代格局產生了極為深刻的影響。彼得·諾蘭最有貢獻的地方在于,他指出,西方強國在近代以來殖民全球的過程中,占有了大量的海上領土,到今天依然如此,而這一事實長期為人們所忽視。按照聯合國1992年通過的《聯合國海洋法公約》,法國的海外專屬經濟區面積達到1070萬平方公里,美國是980萬平方公里,俄羅斯是670萬平方公里,英國是600萬平方公里,澳大利亞是260萬平方公里,新西蘭是330萬平方公里。

彼得·諾蘭明確地指出,當代中國政策主張與歐洲列強形成了最鮮明的對比。中國“一帶一路”倡議強調國家之間建立互惠互利的經濟合作關系,以商業貿易與建立互相聯系的交通網絡為核心議程,包含了對以往歷史的承繼。相對于以往朝貢體系的模式,今天中國處理對外關系的根本性變化在于社會主義和國際主義原則在二十世紀的確立,中國強調國與國之間的平等關系,放棄了朝貢體系之下形式上的不對等關系,延續了實質性的平等貿易關系,同時延續了對全球多元性的包容。

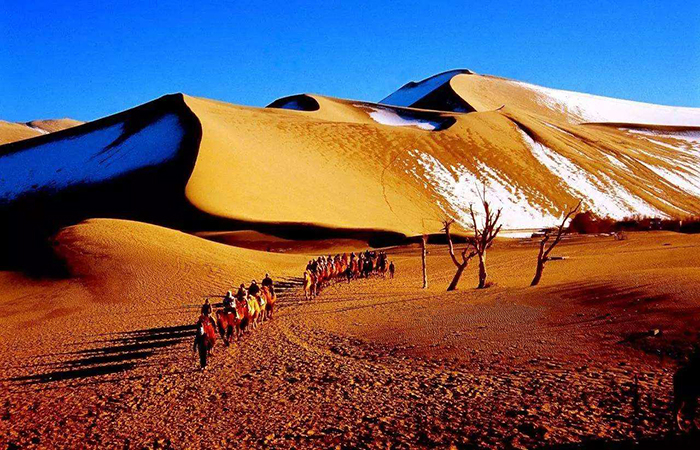

在強調平等共處、多元包容的“一帶一路”倡議框架下,更為容易建立跨國經濟合作。牛津大學歷史學教授彼得·弗蘭科潘(PeterFrankopan)在他的暢銷新書《絲綢之路:一部全新的世界史》(邵旭東等譯,浙江大學出版社)中指出,“絲綢之路”正在復興。當西方人在思考下一個威脅將來自何方、如何應對宗教極端主義等問題時,眾多民族和宗教并存的亞洲屋脊(自地中海和黑海東岸至喜馬拉雅山脈)之上,交流網絡正在被重新建立起來。

彼得·弗蘭科潘認為,連接東西方的“亞洲屋脊”是世界真正的“地中海”。這一區域常常被西方人視為混亂叢生的地方,但現在情況正在發生變化。由于中國和眾多國家在交通基礎建設方面的合作,貫通亞洲屋脊的新通道不斷涌現,這一區域以多種樣式與四面八方連接在一起,這里“簡直就像是一個全新的世界”。絲綢之路上的各國城市日益繁榮,新的機場、度假勝地、豪華酒店和地標性建筑如雨后春筍拔地而起,大量的新城市中心被建造起來。他在書中按時間順序敘述了絲綢之路在各個階段的不同形態,但其重心在于強調,真正的“地球的中央”位于亞洲屋脊這一亞洲的心臟地區。

亞洲屋脊地區的發展仍然面臨諸種艱難挑戰,但彼得·弗蘭科潘的敘述提示了一個極為重要的問題,那就是,在這一宗教與民族非常多元的地區,其交流的形態、進程及變化非常值得關注,這是正在發生的“大歷史”,需要深入把握其中的面貌與邏輯,這是進一步推進“一帶一路”倡議的知識基礎。

手機版|

手機版|

二維碼|

二維碼|