“絲綢之路”非絲非路,不是一條或幾條固定的商路,而是由一連串的貨物集散地構(gòu)成的商業(yè)網(wǎng)絡(luò);絲綢的重要性似乎遠(yuǎn)不及戰(zhàn)車、戰(zhàn)馬與火藥,卻留下最為長(zhǎng)久的記憶。

正是在商品、技術(shù)與文化的交融以及與疾病的激烈對(duì)抗中,不同文明之間才實(shí)現(xiàn)互通有無,并學(xué)會(huì)以對(duì)話消除隔閡,最終達(dá)成“和而不同”的共識(shí),塑造出全球化世界的雛形。

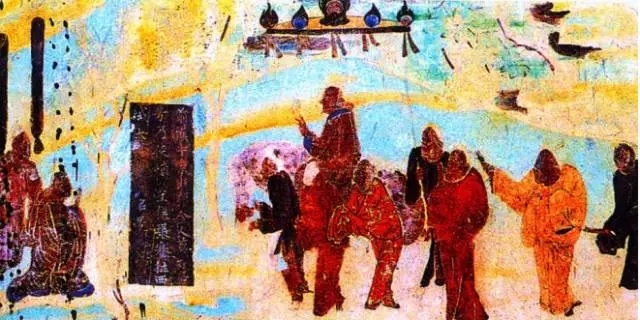

▲敦煌莫高窟壁畫中的張騫出使西域圖。

一條古道綿延兩千多年,一個(gè)德國(guó)人不是第一批行人卻成功為其命名。

1868年秋天,當(dāng)費(fèi)迪南·馮·李希霍芬初次來華時(shí),正值風(fēng)雨飄搖的晚清。這名德國(guó)地理學(xué)家驚奇地發(fā)現(xiàn),凡是西方人足跡未至之地,他通常會(huì)受到款待。

為了方便,李希霍芬在他護(hù)照上加了個(gè)“李”字。這不僅更“中國(guó)化”,還與權(quán)傾朝野的李鴻章“攀上了親戚”。兩年后,李希霍芬來到洛陽(yáng)城,連日走訪山陜會(huì)館、關(guān)帝廟等聯(lián)誼祭祀場(chǎng)所,還重點(diǎn)考察了城南關(guān)的絲綢、棉花市場(chǎng)。

“河南府地區(qū)主要貿(mào)易品為棉花,此間各種輸入品主要是由出售棉花支付的。據(jù)說棉花的買賣終年不斷,(洛陽(yáng))城內(nèi)的交易額每天約一萬兩。”數(shù)年后,李希霍芬在著作《關(guān)于河南及陜西的報(bào)告》中如此描述。

從洛陽(yáng)到“撒馬爾罕”(今屬烏茲別克斯坦),這條古老的商道,就此被李希霍芬命名為“絲綢之路”。

“鑿空之旅”

真正意義的絲綢之路源自張騫的“鑿空之旅”。這意味著,消弭軍事威脅并謀求和平,正是“絲綢之路”開通的原始動(dòng)力源。

不過,動(dòng)亂持續(xù)百余年的中國(guó),卻難以及時(shí)消化西方世界的研究成果。直到1955年,來自北京大學(xué)的國(guó)學(xué)大師季羨林先生發(fā)表學(xué)術(shù)論文《中國(guó)蠶絲輸入印度問題的初步研究》,正式提出“橫亙歐亞絲路”的概念。

一石激起千層浪。圍繞絲綢之路的起源問題,中國(guó)史學(xué)界一時(shí)分為兩派觀點(diǎn)。“先秦說”認(rèn)為,《詩(shī)經(jīng)》中早有“女執(zhí)懿筐”“爰求柔桑”等敘述,這足以證明絲綢在春秋時(shí)已頗為興盛,先秦時(shí)期晉人郭璞所著《穆天子傳》也可進(jìn)一步佐證:大約公元前963年,周穆王經(jīng)河西走廊,赴阿爾泰地區(qū)與“西王母”宴飲,并贈(zèng)“錦組百純”,即帶花紋的絲織品,還帶回一批美玉。

迄今,周穆王宴贈(zèng)“西王母”絲綢有待進(jìn)一步考證。上世紀(jì)60年代,一些考古學(xué)家卻發(fā)現(xiàn)其它證據(jù):位于河南安陽(yáng)的婦好墓挖掘出軟玉,經(jīng)鑒定產(chǎn)自新疆。婦好為商王武丁的夫人。

“這說明,至少在3200年前已經(jīng)有人沿著這條路把昆侖山的玉石送到了河南安陽(yáng)。”復(fù)旦大學(xué)特聘教授葛劍雄認(rèn)為,絲綢之路起源至少可以追溯到商代。

“自黃帝時(shí)代至夏朝,應(yīng)當(dāng)是草原絲綢之路起源與形成的時(shí)期。”內(nèi)蒙古社會(huì)科學(xué)院研究員潘照東、劉俊寶認(rèn)為,自契至湯的數(shù)百年間,商族人從赤峰地區(qū)南越燕山,到達(dá)河北易水流域,并溯黃河而進(jìn)入中原;或從赤峰向東南,到達(dá)遼西、河北東部渤海灣,乃至山東半島,形成了若干條較為穩(wěn)定的“貿(mào)易通道”。

所謂“貿(mào)易通道”,即絲綢之路的雛形,“上古說”的主張又被史家稱為廣義絲綢之路。中國(guó)史記研究會(huì)理事、陜西省司馬遷研究會(huì)理事劉宏偉等多名學(xué)者則主張,“張騫西行開辟絲綢之路”,即狹義絲綢之路。

《史記·大宛列傳》記載,經(jīng)過文景之治的積累,公元前2世紀(jì)的西漢王朝日漸強(qiáng)盛。漢武帝劉徹即位后,為北擊匈奴,試圖策動(dòng)西域諸國(guó)與漢朝的聯(lián)合。于是,使者張騫被派往西域聯(lián)絡(luò)大月氏,后者曾被漢武帝的勁敵冒頓單于逐出故土。建元二年(公元前139年),張騫帶領(lǐng)一百多名隨從由長(zhǎng)安出發(fā),一路坎坷西行至大宛國(guó)、大月氏、大夏、康居等。公元前126年,張騫等人再經(jīng)周折返回長(zhǎng)安。

“消弭軍事威脅,謀求和平。”武漢大學(xué)歷史學(xué)院教授馮天瑜認(rèn)為,這正是“絲綢之路”開通的原始動(dòng)力源。張騫西行被譽(yù)為“鑿空之旅”,既是歷史上中國(guó)政府派往西域的第一個(gè)外交使團(tuán),也是一次空前的大探險(xiǎn)。自此,無數(shù)新奇的商品、技術(shù)與文化沿著張騫的足跡,逐漸傳播到亞歐非不同的文明世界。

為促進(jìn)與西域的交流,漢武帝還招募大量身份低微的商人,利用政府配給的貨物,到西域各國(guó)經(jīng)商。這批具有冒險(xiǎn)精神的商人不久即成為富商巨賈,吸引了更多的絲路貿(mào)易者。同時(shí),為解決匈奴不斷騷擾及強(qiáng)盜橫行的狀況,漢朝決定設(shè)立西域都護(hù)府,對(duì)西域進(jìn)行直接管轄,這也標(biāo)志著絲綢之路進(jìn)入繁榮的時(shí)代。

繼陸上絲綢之路后,騰出手來的漢武帝決定打通海上“絲綢之路”航線。據(jù)《漢書·地理志》記載:漢武帝將日南、合浦等地作為港口,派出使者沿著百越民間已開辟的航線前進(jìn),經(jīng)過東南亞,橫越孟加拉灣,到達(dá)印度半島東南部,抵達(dá)錫蘭(斯里蘭卡)后返航。

從此,兩條絲綢之路并駕齊驅(qū),絲綢也成為不同文明世界之間相互交流的符號(hào)。

“絲綢之路非絲非路”,美國(guó)學(xué)者米華健在著作《絲綢之路》中論述道,它不是一條或幾條固定的商路,更像是由一連串的貨物集散地構(gòu)成的商業(yè)網(wǎng)絡(luò);當(dāng)時(shí),絲綢的重要性也遠(yuǎn)不及戰(zhàn)車、戰(zhàn)馬和火藥,卻留下最為長(zhǎng)久的記憶。

“商業(yè)訴求是絲綢之路開辟的又一動(dòng)因”

美國(guó)學(xué)者謝弗(EdwardH.Schafer)感嘆說,人類從來不甘寂寞,絲綢之路正是緣起于文明之間的相互吸引。

“絲綢之路塑造著現(xiàn)代世界。如果沒有絲綢之路,定然不會(huì)有今天豐富的生活內(nèi)容。”美國(guó)學(xué)者謝弗(EdwardH.Schafer)感嘆,人類從來不甘寂寞,絲綢之路正是緣起于文明之間的相互吸引。

兩千多年里,絲綢、茶葉、陶瓷,源源不斷從中原運(yùn)往西域,而玉器、胡麻、苜蓿、葡萄以及大批珍禽異獸,則豐富了中原地區(qū)的物質(zhì)生活。同樣,海上通道的商品種類更為明晰,漢唐是絲綢,宋元時(shí)瓷器逐漸成為主要出口貨物,香料也開始大規(guī)模輸入中國(guó)。這一背景下,“海上陶瓷之路”“海上香料之路”等稱謂不脛而走。

“商業(yè)訴求是西北通路開辟的又一動(dòng)因。”馮天瑜認(rèn)為,新奇的商品是最為直接的誘惑,也是“絲綢之路”繁榮的一大動(dòng)因。

戰(zhàn)爭(zhēng)、災(zāi)荒、疾病頻頻襲擊脆弱的古代社會(huì),來自不同國(guó)度、文明的移民因而不斷遷徙。這也帶來一種正外部性:通過絲綢之路,火藥、指南針、印刷術(shù)和造紙術(shù)“四大發(fā)明”,以及冶鐵、水利灌溉、中醫(yī)等技術(shù)流向不同的文明世界。

最為典型的技術(shù)傳播是造紙術(shù)。東漢時(shí)期,蔡倫所改良的造紙術(shù)沿著絲綢之路傳到西域。最遲在3世紀(jì)末時(shí),造紙術(shù)已傳到朝鮮、日本。唐朝時(shí),造紙術(shù)已傳到中亞、東南亞等地,再經(jīng)陸上和海上絲綢之路傳到歐洲、美洲、非洲等世界各地。

中國(guó)亦是這輪技術(shù)“全球化”的受益者。印度人發(fā)明的阿拉伯?dāng)?shù)字,阿拉伯人發(fā)明的煉金術(shù)、臨床醫(yī)學(xué),以及拜占庭人制造玻璃的技術(shù)相繼傳到中國(guó)。

人類達(dá)成“和而不同”的共識(shí)

“在歐美世界,人自嬰孩時(shí)期便養(yǎng)成侵略性格,很少提到合作精神。在中國(guó),他們不灌輸侵略性,而是灌輸互助合作精神。”英國(guó)著名史學(xué)家李約瑟曾如此困惑。

正是在商品、技術(shù)與文化的交融以及與疾病的激烈對(duì)抗中,不同文明之間才實(shí)現(xiàn)互通有無,并學(xué)會(huì)以對(duì)話消除隔閡,最終達(dá)成“和而不同”的共識(shí),塑造出全球化世界的雛形。

技術(shù)改變著生活,也改變了人類的生存、文化與交往方式。絲綢之路促進(jìn)了多種思想和宗教的傳播,他們?cè)诮z綢之路上和合共生。自誕生之日起,中國(guó)的代表性思想儒學(xué)就向周邊傳播。

公元1世紀(jì)初,很多朝鮮人已會(huì)背誦《詩(shī)經(jīng)》《春秋》等儒家經(jīng)典。5世紀(jì)前,儒學(xué)就傳入日本。進(jìn)入隋唐時(shí)期,日本大批遣隋使、遣唐使和留學(xué)生、僧侶前來求學(xué),儒家文化普及到日本社會(huì)各階層。東漢末年,不少越南人來到洛陽(yáng)研究儒學(xué)。這時(shí),中原音樂、禮教等西向傳播的同時(shí),西域樂舞、雜戲等也逆向進(jìn)入中原。

伊本·白圖泰是中世紀(jì)著名的旅行家。他大概在元順帝期間游歷中國(guó),最初是從海上絲綢之路來到泉州,又循海路北上到達(dá)杭州,見證了中外文化融合的歷史片段。據(jù)《伊本·白圖泰游記》記載,他到達(dá)杭州后受到地方官的熱烈歡迎,在為其舉行的歡迎宴會(huì)上還有魔術(shù)表演:

“只見魔術(shù)師拋繩于空中,繩便扶搖直上,直到繩端消失在空中。然后他讓徒弟緣繩而上,爬著爬著就不見了。魔術(shù)師連喊三聲,卻無人答應(yīng)。于是便生氣地抄起一把刀,順繩而上,也不見了。一會(huì)兒那孩子被大卸八塊,丟了下來。之后,魔術(shù)師也氣喘吁吁、滿身血污地凌空而降,拜倒在執(zhí)政官面前。執(zhí)政官下令賞他。他把孩子的肢體撿拾拼湊到一起,用腳一踢,那孩子便毫發(fā)無損地騰地站起。”

嚇得伊本·白圖泰大驚失色。這時(shí),有人安慰他說,“哪有什么騰空、落地的殘肢,只不過是戲法而已!”

這個(gè)魔術(shù)的名字叫“通天繩技”。三百多年后,清代文學(xué)家蒲松齡在《聊齋志異》中,也記載一個(gè)情節(jié)大致相同的故事《偷桃》。至今,魔術(shù)“通天繩技”仍在江浙一帶民間流傳。

“這種古老的印度‘通天繩技’在唐代時(shí)從海上絲綢之路傳入中國(guó),從流傳的區(qū)域來看,大都在今東南沿海一帶。”首都師范大學(xué)歷史學(xué)院教授王永平等多位學(xué)者考證,“通天繩技”又稱“印度神仙索”,最早可見諸5世紀(jì)初成書的《梵經(jīng)》。

一個(gè)個(gè)古老的民族在絲綢之路上碰撞、共存與融合。僅中國(guó)西北地區(qū),就有氐族、羌族、匈奴、吐蕃(藏族)、回鶻、吐谷渾、突厥、烏孫、鮮卑、黨項(xiàng)、蒙古等許多古老民族生息繁衍。多數(shù)歷史時(shí)期內(nèi),他們能夠和諧相處并不停地遷居、通婚。

公元6世紀(jì)時(shí),波斯人不堪戰(zhàn)火侵?jǐn)_而成批遷入中國(guó)。他們得到唐朝的善待,據(jù)史書記載,一名波斯人李素則在司天臺(tái)任職,主持翻譯過多部天文學(xué)著作。唐懿宗咸通年間,波斯人蘇諒開始定居長(zhǎng)安,后成長(zhǎng)為禁衛(wèi)軍武官,承擔(dān)起保衛(wèi)京師的職責(zé)。此后,蘇諒家族數(shù)代人都在軍中任職,其墓志都是以漢文和古波斯文篆刻。

蘇李二人只是普通外國(guó)人在華的縮影,他們不僅成功融入漢文化,而且原有的宗教、習(xí)俗、語(yǔ)言等也受到尊重。

“在歐美,人自嬰孩時(shí)期便養(yǎng)成侵略性格,很少提到合作精神。在中國(guó),他們不灌輸侵略性,而是灌輸互助合作精神。”這也讓英國(guó)著名史學(xué)家李約瑟感到困惑。

不同于西方世界的征伐奴役,絲綢之路上的交融是一種先進(jìn)文明向周邊的自然輻射,一種高勢(shì)能文化向低勢(shì)能文化滲透與浸潤(rùn)的自然過程。正是在這一過程中,人類逐漸達(dá)成“和而不同”的共識(shí),并延續(xù)至今。

“以前建立的國(guó)際合作機(jī)制更多地強(qiáng)調(diào)共同動(dòng)作,強(qiáng)調(diào)組織內(nèi)成員的同步性。”中國(guó)科學(xué)院“一帶一路”戰(zhàn)略研究中心主任劉衛(wèi)東認(rèn)為,“一帶一路”則更強(qiáng)調(diào)“包容”“和而不同”,這正是對(duì)絲綢之路和合共生精神的繼承。

手機(jī)版|

手機(jī)版|

二維碼|

二維碼|