近日,浙江圖書館曙光路館舍一樓展廳,一場古籍修復特展悄然開展。本次展覽分“工具篇”、“材料篇”、“技藝篇”、“成果篇”以及“傳承篇”等五個篇章,對古書修復做了一個“全套”科普。

記者注意到,盡管秋雨綿綿,觀眾還是不少。進來的人,都刻意放輕了腳步,放緩了呼吸,變得小心翼翼,生怕不經意的莽撞,驚擾了那些費了好一番工夫才修復如初的舊紙故書。

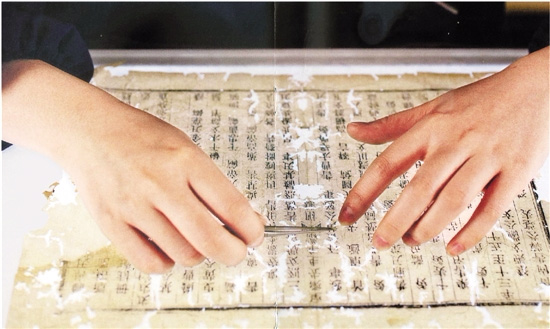

因為書是古的,很多人會以為修復古籍的人也都是老先生,但現場發現,坐在修復臺前演示的,卻是一張極其年輕的面孔。他正小心翼翼地將裁碎的紙片貼補到書頁的背面。

此刻,他有著高度的專注,即便被很多人圍觀,也可以做到旁若無人。記者忍不住問,你多大了?“21.”他抬起眼來,扶了一把那副架在鼻梁上大大的眼鏡,靦腆地笑笑。

古籍修復師正在對一頁古書進行修復

40個學文物修復的同學留在這行的只剩他一個

他叫陳澤亮,金華永康人,1996年出生。

而他,已經在浙圖古籍部從事古籍修復工作快兩年了,日常工作就是反復地“揭頁、補書、壓平”,而進度“完全是由書的破損程度決定的,如果保存情況比較好,按八小時工作制算,快的時候一天能修三四張,如果殘缺破碎得比較嚴重,一整天下來,也只能修半張。”“可我還是不能獨擋一面。”他搖搖頭,語氣里有些不甘,“到現在,我修書的時候還是需要和我師傅一起完成。”

陳澤亮提到的師傅,是在浙圖古籍部從事了近30年修復工作的閻靜書:“她是我讀書時候的老師,現在是我師傅。很多東西我還需要學,而且越工作越是感到自身學歷的不足。像我師傅對于書籍版本的辨識已經非常精通了,我差遠了。”

小陳畢業于浙江藝術職業學院的文物鑒定與修復專業,他說,即使在大熱的紀錄片《我在故宮修文物》播出后,文物修復依然是個冷門的專業:“班里總共40個人,目前在做古籍修復的,只有我一個。”

陳澤亮的父母都是生意人,至今仍十分費解兒子的選擇——能分出200多種修復紙,又能怎么樣呢?“雖然我現在還不能靠這門技術養活我自己,還要‘啃啃老’,但我做的事是有價值的,古籍修復也是有價值的。”

小陳的口氣很平靜,但也藏著一股固執。他堅信自己是適合這份工作的:“我從小就喜歡書,喜歡紙。慢慢長大之后對別的東西好像也沒有什么特別大的興趣。相比很多東西,我還是喜歡和書打交道。”

這種打交道,有時還會帶來意外的邂逅:兩個月之前,小陳意外修到了一本《西河合集》,在背后的借書卡中,發現了國學大師、楚辭學家、教育家姜亮夫先生的借閱記錄。他稱之為“沾沾喜氣”。

距今300多年的清初刻本他修了快兩年

現場演示中,如果有人提問,小陳會慢慢轉向與他對話的人,吐出一些對普通人來說陌生而又古典的詞匯,比如“紙張的經緯”,然而他說話或者笑的時候,會露出正在矯正的牙套,讓他看起來更充滿稚氣。

這實在是一種很迷人的反差。用現在流行的話說,可能叫做“反差萌”。記者發現,聊古書聊修復的時候,他說話有點老成,不大像21歲的年輕人。但加了微信后,看他朋友圈里的點滴日常,他又有了90后年輕人應有的樣子。他聽民謠,會去音樂節,喜歡陳粒。他會去時下流行的卡通特展逛逛玩玩。他會在商場的試衣間里來一張自拍,也會在朋友圈安利自己喜歡的日劇。

臨近告別,記者提出想看看他修好的書。他走到離工作臺最近的展柜前,下面擺著三本《西游真詮》:一本是未修的,紙張已經全都碎了,根本不能稱之為書,一本是正在修的,書頁經修補已完整顯現,接下來需要壓平裝幀,還有一本是已經修好的,那是我們所有人印象中一本古書的模樣。這套清初刻本,距今300多年,大約500多頁。

“這套書我修了快兩年,終于快要完成了。”陳澤亮說,“這是我修過的最珍貴的古籍,它的損壞有很大一個原因是前人的不當修復。”他沒有繼續說下去,但言語之間,透出仿佛找到了能夠證明這份工作價值所在的底氣。

開展前一周,在朋友圈里,陳澤亮寫道:“第一次自己修的書展出,也是《西游真詮》唯一一次展出……第十三冊封底寫道‘民國五年,安慶路均益里28號’。我還特地去均益里看過,那邊房子一半已拆,里面辦了印刷廠……”

瘦瘦高高的陳澤亮站在展柜前,盯著自己修的書,沉默地看了一會兒。他說接下來準備考中國美院的研究生,“但我想我以后還是會回來繼續的。應該。”固執有時難言好壞。但有時候,固執的人能讓固執開出花來。

手機版|

手機版|

二維碼|

二維碼|