薩都剌——他出生在西域,寫了很多有關絲綢之路地域的詩作,底蘊深厚,氣象宏大。在他的十四卷詩集《雁門集》里,大量的詩作反映的是絲綢之路上的風光與氣勢,“大野連山沙作堆,白沙平處見樓臺”“牛羊散漫落日下,野草生香乳酪甜”。

▲薩都剌畫像。

提起絲綢之路,我總會想起元代的一位重要詩人——薩都剌。他出生在西域,寫了很多有關絲綢之路地域的詩作,底蘊深厚,氣象宏大。絲綢之路是生他養他,怎么寫也寫不夠的故鄉。

元代疆域廣袤,絲綢之路的起點已不單是古城長安,蒙古草原上的上都以及內地的大都,都是絲綢之路的起點,絲綢之路因而顯得異常開闊。于是,詩人薩都剌就在北方草原上大步行走。在他的十四卷詩集《雁門集》里,大量的詩作反映的是絲綢之路上的風光與氣勢,“大野連山沙作堆,白沙平處見樓臺”“牛羊散漫落日下,野草生香乳酪甜”;他還以相當多的篇幅描寫京城上京的皇家生活,形容那種無比燦爛的盛景,“諸王舞蹈千官賀,高捧蒲萄壽兩宮。”

除此之外,他也把自己對于戰爭與和平的思考,對于絲綢之路上的百姓的關切,都融入自己的詩行。他的詩作《過居庸關》寫了戰爭結束之后的情狀,“居庸關,山蒼蒼,關南暑多關北涼”;他又這樣形容,“古來幾多壯士死”“草根白骨棄不收”;接著他又描繪了莊稼地里的一個堅持勞動的八十多歲的老翁,“道旁老翁八十余,短衣白發扶犁鋤。路人立馬問前事,猶能歷歷言丘墟。”真正同情人民的,才叫詩人!詩人在這首著名的詩作的最后,大聲呼吁:“上天胡不呼六丁,驅之海外消甲兵?男耕女織天下平,千古萬古無戰爭!”如果把這一愿景,放到當今的絲綢之路的廣闊視野中,其現實意義也是極為鮮明的。

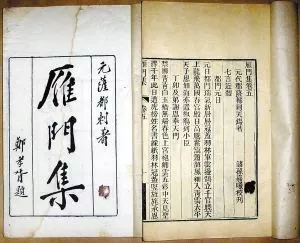

▲薩都剌《雁門集》。

這位以寫絲綢之路的風光與社會生活而著稱的元代大詩人,給了我們當代詩人重要的啟示。

首先,絲綢之路是我們“走出去”,“行萬里路”的重要路徑。詩歌,作為文學中的文學,作為最精悍最飽滿最易于溝通情感的文學體裁,理應在當今絲綢之路經濟帶里,成為各民族互相溝通、互相理解的重要工具。多彩的絲綢之路,應當繼續為中國詩人提供文學的營養。就像當年的邊塞詩人寫下燦爛的詩篇,就像當年長安送走一批又一批的馬隊與駱駝隊,今天的詩歌也應發揮自己的作用,像絲綢、茶葉、香料、馬匹一樣,在這片廣闊的天地間穿梭。

薩都剌給我們的另一個啟示是,我們的詩歌在絲綢之路的當代描繪與反映上,要著眼于各國人民的根本利益,那就是和平與發展,即絲綢的細膩與柔和,茶葉的溫馨與芬芳。詩人眼中與筆下的當代絲綢之路,不僅是大漠的偉岸、城市的華麗、風俗的新奇,更要注重人與人、民族與民族的溝通與理解,要在詩行里呼吁和平與安寧,這也是我們當代詩人的職責,就像元代的薩都剌曾經大聲疾呼的一樣。

如果世界呈現在我們面前的是一首和平的詩篇,那么,絲綢之路上的各條主干道,都是在大陸上、海洋上千年不滅的閃閃發光的詩行,所有的馬腿、駱駝腿、船槳,都是韻腳。我們為自己的民族創作出這樣的詩篇而驕傲,而作為中國當代詩人,我們是能夠續寫新詩篇,為絲綢之路的當代發展作出貢獻的!

手機版|

手機版|

二維碼|

二維碼|