上個月的一場持續暴雨,將普陀展茅茅洋社區的一口老井的井口沖垮了。前幾天,趁著天氣晴好,村民們準備修葺一下井口。剛挖開井口邊的水泥,有人發現了好東西。“這下面像是一塊石碑,上面還有字呢。”村民周國定清理了這塊石碑,仔細一看,上寫“惠濟橋碑,光緒二十七年”字樣。這一發現,將普陀區文物保護點展茅茅洋橋的歷史又往前推了五十多年。

“惠濟橋”可能就是現在的茅洋橋

發現這塊石碑的村民周國定是普陀文博志愿者。昨天上午,他仔細清理著井口的石板,試圖找到與“惠濟橋碑”相關的其他線索。隨著發掘的深入,他又發現了兩塊大小不一,刻有字跡的石板。“根據上面的字跡,估計其中有一塊石板是同“惠濟橋碑”相連的,另一塊可能別有出處。”

很快,普陀區文保所相關負責人也來到了現場察看。同行的普陀博物館顧問俞保根認為,這所謂的惠濟橋,很可能就是現在的茅洋橋。“惠濟橋是茅洋橋的舊稱,這些石板很可能就是當年修橋時留下的石碑,后來被當作普通石板,鋪裝在了井口。”

茅洋橋的歷史至少上推50年

過去,村里修橋造路是一件大善事,很多人家都會出錢。而出了錢的人就會在石碑上刻下名字。

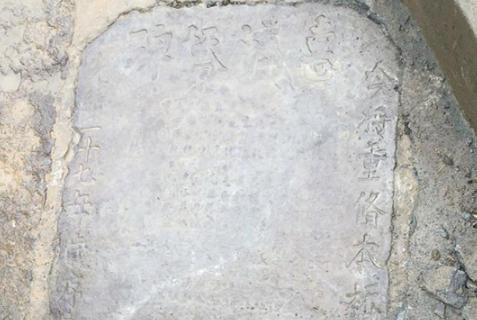

記者看到,在這塊“惠濟橋碑”上,寫滿了密密麻麻的捐贈人姓名和捐贈的金額。而在石板的兩側,依稀能看到“光緒二十七年”和“今將重修本橋”幾個大字。

“這說明茅洋橋的歷史可能比光緒二十七年(1901年)還要久遠。”周國定認為,重修就說明在光緒二十七年之前就有橋了,只是需要重修。根據這塊新發現的石碑,俞保根推算,茅洋橋可能和附近的娘娘橋屬于同一時期的橋梁,有兩百多年的歷史。

根據史料記載,茅洋橋是劉少奇在1958年11月視察舟山時提出新造,1959年正式完工的軍事橋梁。而現有資料中,茅洋橋只能追溯到抗日戰爭時期,日本人拉民夫造的木橋。“現在有了這塊石碑,我們知道在光緒二十七年,茅洋橋就已經存在,距今至少也有116年的歷史了。”

它曾是劉少奇下令造的橋

茅洋橋橫跨林家溪與茅洋溪,位于展茅街道牛鼻嶺山下原沈蟬公路茅洋段。由于它正處于定海與普陀的交界處,在沒有隧道前,是一條貫通定海和普陀的重要橋梁。

關于茅洋橋,它還有一段獨特的歷史。1958年11月初,劉少奇來到舟山,從洛陽營去螺門許昌連途經這條公路。當車隊從山間公路下來,前面的警衛人員要求首長停車,徒步過橋。其原因是當時茅洋橋是一座木橋,且年久失修,不很牢固,考慮到首長安全只能空車而過。劉少奇下車來到橋邊,仔細察看,果然如此。便與陪同的原舟山地委書記王裕民說:這一帶是舟山軍事布防的重要區域,戰略地位十分重要,一有戰事,調兵遣將都需經過此橋,應把木橋改掉,修筑一座牢固的鋼筋水泥戰備橋。

于是,在1959年上半年,一座新的花崗巖基石、鋼筋水泥路面的新型拱橋建成。橋長12.8米,此橋在舟山軍事史上也有十分重要的意義。近年來,隨著牛鼻嶺隧道開通,過往車輛減少,2010年茅洋橋被列為普陀區級文物保護點。

手機版|

手機版|

二維碼|

二維碼|