炭窯,顧名思義,用來燒炭的一個(gè)設(shè)備。窯的形式、構(gòu)造種類很多,有就地挖掘,以泥土為材料筑造的,也有用石頭砌成的;有單窯,也有連窯的。

隆化縣歷史悠久,以自然生態(tài)水源涵養(yǎng)地,全國戰(zhàn)斗英雄董存瑞犧牲地而聞名。殊不知,在該縣多個(gè)村莊的深山中,還藏著多個(gè)古炭窯遺址。

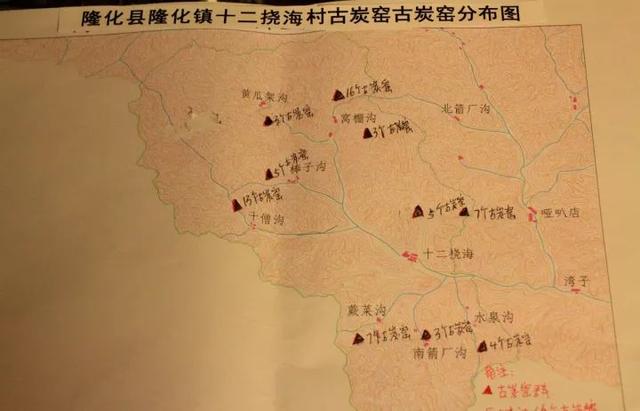

日前,我市文物保護(hù)員徐寒冰和幾名文物愛好者利用業(yè)余時(shí)間,歷時(shí)兩年時(shí)間在該縣隆化鎮(zhèn)十二撓海村、啞巴店村,韓麻營鎮(zhèn)平房村,湯頭溝鎮(zhèn)鳳凰嶺村,章吉營鄉(xiāng)楊樹溝門村,荒地鄉(xiāng)二溝門村等地發(fā)現(xiàn)124個(gè)古炭窯遺址。

據(jù)了解,這些古炭窯群遺址年代久遠(yuǎn),種類繁多,產(chǎn)量很大,主要分布在古縣城周邊交通便利、森林資源豐富、水源充足的村落山上或溝里。

1

11月15日,在徐寒冰的帶領(lǐng)下,記者從隆化縣城出發(fā),車行約80公里,來到隆化縣十二撓海村。該村位于隆化縣城的西南,整個(gè)村莊坐落于山坳之中,四面環(huán)山,紅瓦紅磚的房屋大多依山而建,依次向山里排開。

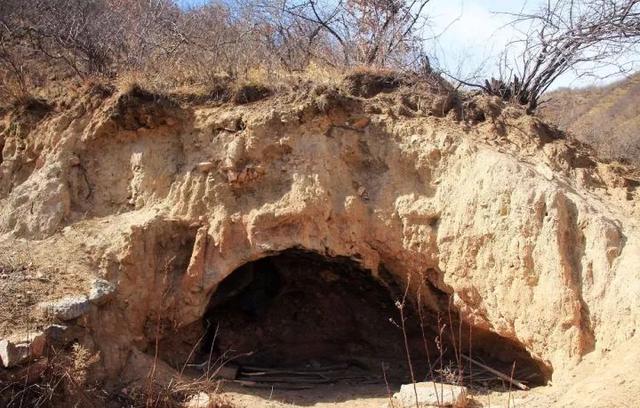

古炭窯一般建在山腰或溝里,臨河而筑。進(jìn)山的道路由于被夏季雨水沖刷,已經(jīng)和河道混為一體,沿著河道砂石路前行,一座古炭窯遺址慢慢呈現(xiàn)在眼前。

該古炭窯是一座土窯,其大小并不像想象中的那樣寬大,窯口雜草叢生。記者爬上山坡,站在該古炭窯窯口,可清晰地看到它的全貌:窯口長約1.5米,深約2米,窯床上還存有少量木炭,窯頂成拱狀,排煙道保存較為完好。

“從規(guī)格上看有大窯和小窯兩種,大窯長約6米,高約1.3米左右,能燒800-1000多斤左右的炭;小窯長約3-4米,高1米左右,能燒300-600多斤炭。”隨行的一位村民介紹,該處炭窯僅算是普通百姓人家的一個(gè)小炭窯。

“古炭窯的結(jié)構(gòu)包括了窯床、窯門、窯墻、煙筒,進(jìn)風(fēng)口等部分。目前已發(fā)現(xiàn)的古炭窯遺址有兩種類型,一種是石頭砌的炭窯,以荒地鄉(xiāng)、章吉營鄉(xiāng)、湯頭溝鎮(zhèn)最多,有20多個(gè);第二種是土炭窯,荒地鄉(xiāng)、隆化鎮(zhèn)等6個(gè)村最多,有90多個(gè)。”徐寒冰說,從土炭窯窯口坍塌的泥土層就可以看出,這座土炭窯一定有著輝煌的歷史。

登高而望,一座座古窯分布在山中,遙想當(dāng)年百余個(gè)古炭窯一起點(diǎn)火,該是何等的壯觀與不凡。據(jù)隨行的村民介紹,雖然今日早已不需要用木炭取暖,但燒炭的手藝依然鮮活地存在,村里的長輩們還會(huì)不時(shí)地提起。據(jù)村里的老人介紹,1949年以前,村里幾乎家家都有炭窯,年年燒炭。

“在荒地鄉(xiāng)二溝門村發(fā)現(xiàn)26個(gè)古炭窯遺址。據(jù)考察,該處是炭窯遺址分布較多的地方。”回程的路上,徐寒冰講述著該縣古炭窯遺址的位置。

該村的古炭窯主要分布在荒地鄉(xiāng)二溝里,祖輩們主要靠燒炭添補(bǔ)家用。為祈求自家能燒出一窯好炭,每家的炭窯窯門都貼著“山神保佑,一切平安”的對聯(lián)。

據(jù)荒地鄉(xiāng)二溝門村最后一個(gè)燒炭者92歲的老人劉彥介紹,凡是有黃土和較平緩的山坡都有祖?zhèn)鞲G址,年代不詳,祖輩春種秋收,冬季燒炭,一直延續(xù)到1949年。百姓燒完木炭,便結(jié)隊(duì)趕到50華里外的西十字街市場出售。

西十字街市場位于隆化縣內(nèi),據(jù)西十字街居民介紹,古時(shí)的十字街是一個(gè)較為繁華之地,街里有燒餅鋪、油條鋪、鐵匠鋪等,各個(gè)商鋪都大量使用木炭。此外,街里比較富裕的大戶人家冬季用火盆裝炭取暖,而且?guī)缀跫壹叶汲曰疱仭?/span>

村里耕地面積小,而且山地多,平地少,每年秋收的糧食省吃儉用也只夠過冬,到了來年開春,如果家里沒有其它收入的話,一家人只能餓肚子。靠山吃山、靠水吃水,勤勞智慧的百姓不會(huì)一直坐等挨餓。

街里居民需要大量木炭,百姓也想把自家的木炭賣個(gè)好價(jià)錢,以貼補(bǔ)家用,他們決定去十字街里賣炭。百姓們挑著木炭從凌晨一兩點(diǎn)出發(fā),經(jīng)過五溝、廟梁、石廟、回臉溝、土窯子溝、水泉等地,翻山越嶺地走上3個(gè)多小時(shí)才能到達(dá)。據(jù)《欽定大清會(huì)典》記載:“每白炭千斤,準(zhǔn)銀十兩五錢;黑炭千斤,準(zhǔn)銀三兩三錢”。

2

“在章吉營鄉(xiāng)發(fā)現(xiàn)了4個(gè)古炭窯遺址,韓麻營鎮(zhèn)平房村有3個(gè)古炭窯遺址,二道營、超梁溝、茅茨路、八臺(tái)子、啞巴店、十二撓海6個(gè)村發(fā)現(xiàn)了83個(gè)古炭窯遺址……”在徐寒冰的記事本上,記載下了每個(gè)炭窯的位置、大小、現(xiàn)狀等。他認(rèn)為,經(jīng)調(diào)查,在隆化縣發(fā)現(xiàn)的古炭窯群遺址大概屬于遼、金時(shí)期,對還原古代隆化政治、經(jīng)濟(jì)、生產(chǎn)、生活具有很大的考古意義。

經(jīng)調(diào)查,隆化古炭窯燒炭由于燒制工藝不同,從種類來看有黑炭和白炭之分。隆化的黑炭燒制工藝就是建一個(gè)密封的炭窯,土窯或石窯均可,但密封要好,保證整個(gè)炭窯沒有空氣進(jìn)入,燃燒幾天后,就把進(jìn)風(fēng)口和煙筒封上,隆化的老炭工管這叫作“燜窯”,大約經(jīng)過兩三天時(shí)間,這個(gè)時(shí)候進(jìn)入木炭的炭化期,冷卻后就可以出炭,出來的炭便是黑炭。

隆化古炭窯的白炭工藝,是不用“燜窯”的,把燒好的木炭立刻出爐,把炙熱的木炭從炭窯里取出來后與空氣接觸,利用熱解生成的揮發(fā)物燃燒時(shí)產(chǎn)生的高溫進(jìn)行精煉,之后再用土覆蓋冷卻,這樣木炭硬度高,木炭表面附有殘留的白色成分,所以叫白炭,白炭在窯外又燃燒一次,白炭比黑炭輕,價(jià)格也比黑炭貴。

白炭在古代工農(nóng)業(yè)生產(chǎn)中,發(fā)揮著重要作用。沒有煤、電等能源時(shí),白炭則因其硬度大、耐燒、火候硬等特性,是當(dāng)時(shí)用來冶煉銅鐵金屬,制作銅器、鐵器,維修農(nóng)機(jī)具的最好能源。白炭曾被廣泛使用,古時(shí)沒有動(dòng)力機(jī)械,耕種靠犁杖,犁杖上的鐵鏵尖,用壞后需要把碎鐵用白炭熔化,再澆在放有模具的鏵尖上銜接、鍛造。據(jù)考證,在隆化地區(qū),金元時(shí)期鍛鐵制品很多,包括了農(nóng)具、工具、兵器、刑具和各種生活用品。曾在隆化出土的鐵犁鏵中,有一件在正面鑄有陰刻的“興安”二字,元代興安縣,即是今隆化縣城。

3

木炭,北方地區(qū)多用來取暖,然而在承德隆化域內(nèi),如果僅僅用于取暖,怎么會(huì)建造如此多的炭窯呢?

面對記者的疑問,徐寒冰解釋說,木炭在人們的生產(chǎn)、生活中的利用價(jià)值也非常大。

北方冬季寒冷而且漫長,百姓只能采用燒柴燒炭取暖,清朝時(shí)期還曾專門設(shè)置了管理冬季取暖的機(jī)構(gòu)叫“惜薪司”,是專管供應(yīng)宮廷內(nèi)薪炭的機(jī)構(gòu)。據(jù)調(diào)查,隆化鎮(zhèn)十二撓海村、荒地鄉(xiāng)二溝門村部分炭窯都建在清代。

除了用于取暖,木炭的另一個(gè)用途就是用于墓葬。古人下葬時(shí),要把大量的木炭埋葬在棺槨周圍,利用木炭的干燥屬性來防潮吸濕,以保障棺槨、隨葬品和墓主人能長久保存。積炭防腐設(shè)施,多是上層社會(huì)才有權(quán)使用,借以象征身份地位,絕不是一般的百姓人家隨便能用的。

“隆化縣尹家營滿族鄉(xiāng)孫志溝村北墓群中,以木炭、柏木為槨室壁;在隆化鎮(zhèn)頭道營村發(fā)現(xiàn)的幾座遼代古墓也用炭填充槨外壁……”徐寒冰說,這些考古發(fā)現(xiàn),說明遼代時(shí)期隆化制炭業(yè)已經(jīng)很發(fā)達(dá)了。

據(jù)了解,隆化縣地處河北燕山北麓,是北魏、遼、金、元四代州城,明初被廢,被蒙古人稱為“博洛河屯”,是一座延續(xù)1500多年、歷經(jīng)四朝的古代州城。元、明、清時(shí)期,在隆化地區(qū)也有大量駐軍防御外敵,維護(hù)秩序。作為軍事重地,需要生產(chǎn)武器彈藥,木炭是制作火藥的重要原料。

“據(jù)資料記載,1982年在隆化鎮(zhèn)興州故城內(nèi),發(fā)現(xiàn)了一處鐵器熔鑄遺址,熔爐用青磚砌成,內(nèi)壁有很厚的焦結(jié)物,附近還有許多碎鐵塊與木炭混合而未完全熔化的焦結(jié)塊等。”徐寒冰說,這些都和木炭、古炭窯緊密相關(guān)。

手機(jī)版|

手機(jī)版|

二維碼|

二維碼|