建筑是文化的載體之一,因而也必須具有文化的這一特質,代表現實社會的某種價值觀傾向。仿古建筑的建筑樣式,單就形式而言,只要符合美學觀點,是毫無問題的。從價值觀傾向角度而言,它的建造和出現,是為了藉一復古的建筑實體來復興一種建筑文化,但這種良好愿望是過于一廂情愿的。在之前對中國建筑樣式與文化的歷史關系的探討中可析出,文化與建筑樣式的發展密不可分。所以造成這種一廂情愿有四個原因:

首先,文化平臺缺失。現今,中國社會各年齡段、各階層之間,甚至是其內部,價值取向都已千差萬別。當一個傳統的價值觀在幾十年后重拾,對于學術界的整理、歸納以及重新傳播而言,工作都是相當龐雜和漫長的。對于大眾,這種再認識和重接納的過程更是不易。

其二,而中國建筑史的發展在現代時階段經歷了兩個時間斷層。可以說這兩個斷層使中國建筑失去了很多繼承傳統建筑的觀念連續點,并阻斷了傳統建筑樣式發展的連續性。

其三,材料工藝和建造技術等硬件條件的遺失使得仿古建筑難成經典。

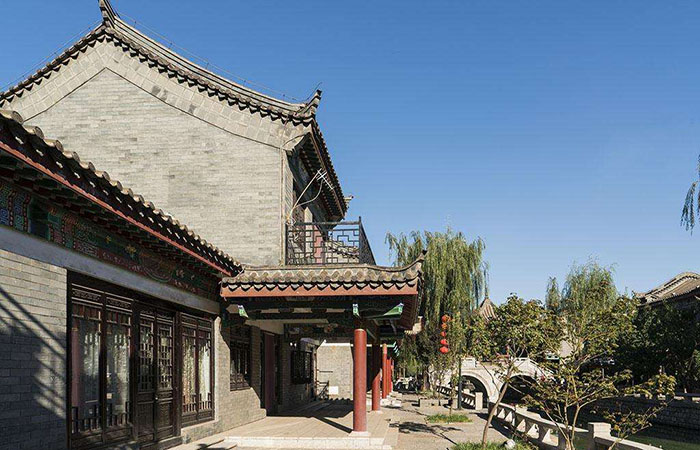

其四,環境對于仿古建筑的包容性減弱。在寸土寸金的時代,古建筑都尚且憑其歷史和時間帶來的精神印記,在高層建筑、現代建筑的夾縫中喘息生存,而作為缺乏精神意義的仿古建筑,若安置的環境不當,即使尺度、建制與傳統無異,也會與周遭環境產生不諧調之感,成為異類。

當文化觀念的發展進度與建筑實體的發展進度發生錯位時,人們對于仿古建筑的接納度,環境對于仿古建筑的認可度都將大幅降低。在古代,傳統建筑因為承載了全民的文化共識,才具備了精神意義,使人景仰、敬畏,建筑樣式也由此得到認可和發展。但在今天,傳統建筑制式隨著民眾對傳統文化的再認同和重新認識,還尚處于恢復階段,對于大眾精神共鳴的影響還尚未產生,所以還不能成為一個被普遍認同的文化觀念的載體。但因傳統文化的復興仍前途未卜,而傳統建筑制式中的很多裝飾元素由于暗示的是封建集權的精神意義,也無法找回文化上的共鳴,所以缺乏精神力量支撐的仿古建筑在目前要想流行或是流傳,仍是待解的難題。

中國當代仿古建筑設計的誤區

除仿古建筑之外,一種基于對中國傳統建筑元素的截取、變異和重組,并揉和了現代主義處理手法的新建筑也進入了蓬勃發展期。在處理手法上,此類新中式風格的建筑與后現代主義建筑不謀而合,以“破”、“立”的姿態出現于人前。

但在思想背景上,中西方基于此形式的落腳點卻有相異之處——雖然二者對于歷史皆有隱喻的態度,但前者更傾向與以現代主義為橋,將傳統與現實連接;而后者,則更強調對于現代主義的多元性探討。同前面提到的仿古建筑一樣,單就形式而言,這類新建筑只要符合美學觀點,是毫無問題的,運用得當或出奇者,甚至有可能被廣泛跟風復制,但其更迭也十分頻繁。這種現象又恰恰反映了中國在這個時代一個較為普遍的文化現象——“快餐”式文化。該文化的特點是時效性強、刺激性也強、但更新率極快。

對于學術界對繼承和發展傳統文化的呼吁而言,快餐文化是極有缺陷的,而對于建筑而言,這樣的建筑也是極易被淘汰的。但相比仿古建筑,由于具有了與現實的切入點和關聯性,這類建筑對于繼承和發展傳統建筑更有優勢。但需要認清的是,在使用后現代主義的設計手法的同時,建筑在文化隱喻上的責任感更應勝過對設計元素炫耀性地擺弄。否則,這樣的設計手法只能成為欣賞者眼中的趣味性符號,審美藝術中的新花樣,沒有精神指針,沒有文化含義,不能引起大眾的共鳴,亦不會贏得崇敬和尊重,更無法在歷史長河中占有地位。

手機版|

手機版|

二維碼|

二維碼|