蘇軾《次韻徐積》中說:“但見中年隱槐市,豈知平日賦蘭臺。”所謂的槐市,典故相傳是西漢長安綠茵濃密的槐樹林中讀書人聚會、貿易、互易互市之所,也是中國書籍售賣的早期場所。后來隨著太學的解散,槐市隨之消失。然而,在日后天地悠長的歲月中,圖書市場以“書林”“書局”等名目活躍于中國人的文化記憶里。

藏書是民族的血脈

如果說“書的前半生”是寫書人對自然、社會以及人自身認識和思考的凝華,那么“書的后半生”就脫離作者,成了讀書人和藏書人的事情。書籍一旦流轉,不管是抄本還是印本,就不再只是個人的感知,而化身千百,成了知識傳播的過程,成了社會的力量。

但是,在漫長的歷史中,書籍稍有不慎就會失傳。筆者曾在國家圖書館工作多年,坦承國圖真正夠善本級別的書籍僅有兩萬種,其中還有許多是同一本書的不同版本,剔除這一因素,真正具有文獻價值的古籍不足五千種,遠不能涵蓋中國歷史上曾出現過的浩瀚文獻。《韓非子》《管子》《荀子》引用許多如今已不可見的書,甚至連名列“六經”的《樂經》也敻不可見。《尚書》亦如此,若無孔府魯壁夾層中的藏書,也在焚書坑儒中失傳了,而因傳承中的斷裂,《尚書》重現后引發的今古文之爭擾攘了近兩千年。

書籍是一個國家和民族的大典,是法制與人文精神之所在,無論是東方還是西方,書籍都是最早的收藏品類之一,而且也被供奉得最高。亞里士多德講世界七大奇跡,其一就是亞歷山大圖書館;考古發現兩河流域的檔案館或圖書館,保留大量楔形文字文獻;考古發現死海地區古代以色列文明的羊皮書……公元前3000年到2000年間,書籍已經成為各地文明的共同收藏。

藏書是民族的血脈,書籍會告訴你從哪里來。當然,考古發現也會告訴你從哪里來,但那是被動、無意識、必須通過科學分析才能知道的,但書籍卻主動而有意識地告訴你,我從哪里來,我要到哪里去。

天祿琳瑯的流轉故事

除了其本身具有的價值,一部書在流傳過程中經歷許多故事,故事增添其文物價值。文物本身價值可用標桿去衡量,故事的價值卻無法衡量。

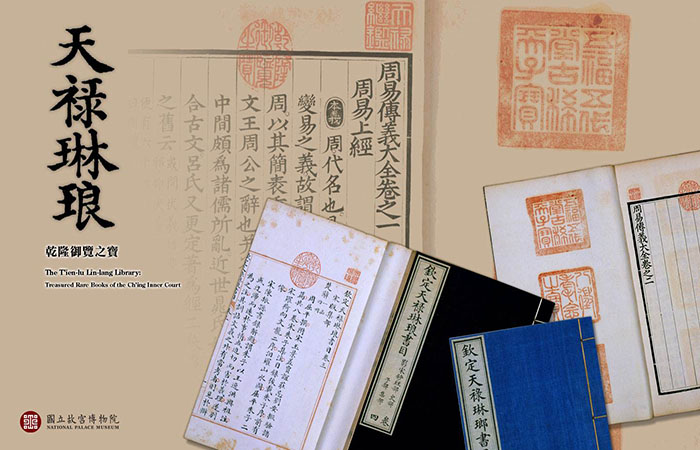

乾清宮東邊的昭仁殿曾是乾隆皇帝的藏書重地,乾隆親書匾額“天祿琳瑯”。乾隆秉承了康熙以來的文化喜好,他的藏書精華基本都在天祿琳瑯。乾隆六十年傳位于嘉慶皇帝,嘉慶二年,乾清宮的小太監在處理炭火盆時引發大火,一路燒到天祿琳瑯,里面的藏書均付之一炬,基本沒有流傳下來。

其時乾隆仍在世,書一燒掉,嘉慶皇帝覺得臉上無光,召來大臣重建天祿琳瑯。但大殿可以重建,古籍卻不能再造。嘉慶下令在宮中四處翻找,重匯了幾百部宋版書,堆到天祿琳瑯。當時為了應付此事,將很多明版書、清版書冒充宋版混入其中。

清朝滅亡后,遜帝溥儀偷書偷畫,以賞賜溥杰方式將文物盜出宮,首先盜取的就是天祿琳瑯里真真假假的宋版書。溥儀盜走這批書后來跟著他到了偽滿洲國,1945年溥儀逃離長春時又陸續散出,其中一些到了一個高級將領手中。

筆者一次拜訪這位將領的后人,看到遺存下來的天祿琳瑯藏書,當即判斷這是當年嘉慶皇帝和他的臣子們混進宋版書里的清版書。但盡管版本、品相與當時其他通志堂刻本無甚區別,但因附加如此多的故事在里面,在拍賣市場上的價值翻了數十倍。附著在古籍上的文化故事已經讓它發生了蛻變,甚至讓它成為了重要文物。

除了天祿琳瑯,《槐市書話》里還有許多曲折動人的藏書故事,如顧氏過云樓藏書、陳寅恪先生藏書、勞權抄本《松雨軒集》、宋刻《五燈會元》、元抄本陶叔獻輯《兩漢策要》等。書籍本身會制造和創造精彩故事,但筆者并沒有在這些傳奇上肆意渲染,而是憑借嚴謹的歷史訓練和專業考證,不動聲色地一一鋪陳,并且關注其背后的社會歷史問題,數十年的心得最終匯聚成這本《槐市書話》。

手機版|

手機版|

二維碼|

二維碼|