古絲綢之路的開通,對古人的生活影響巨大,僅就飲食文化而言,即便現代飲食中仍少不了“胡風”的影子。如“胡床”,曾改變了中國人的就食習慣,合餐制替代了分食習俗;“胡椒”,讓中國菜肴更有滋味,色香味愈加突出;“胡餅”,豐富了面食種類,而“燒烤”更成為流行至今的一種美味……

胡床

“席地而坐”的“分食制”消失,“圍桌而食”的“合餐制”出現

《晉書》:“中國相尚用胡床貊槃……吉享嘉會,皆以為先”

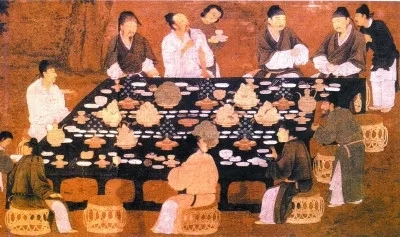

▲宋徽宗趙佶《文會圖軸》中的聚餐場景

“胡床”,對中國人就食行為的改變最大,造成秦漢以前流行的“分食制”日漸衰弱,“席地而坐”的就餐方式消失,或蹲或站的端碗吃飯習慣,漸漸變成了人坐椅凳上、碗放桌子上吃,形成了“圍桌而食”的合餐風俗。合餐亦稱“合食”或“會餐”,俗稱“大家一起吃”。對應的則是“分食”方式,俗稱“你吃你的,我吃我的”。分食制是先秦貴族推崇且流行的就食習慣,這種習俗改變的標志就是“胡床”通過絲綢之路傳入中原。

由陸上絲綢之路傳入的東西一般都含“胡”字,如胡麻、胡椒、胡桃、胡蘿卜;通過海上絲綢之路傳入的大多帶“洋”字,如洋蔥、洋酒等。“胡床”就是在東漢時,通過西北陸上絲綢之路,由西域傳入中原的一種家具。宋程大昌《演繁露》稱:“今之交床,制本自虜來,始名‘胡床’,(東晉)桓伊下馬據胡床取笛三弄是也。隋以讖有‘胡’,改名‘交床’。”

胡床并非現代概念的臥具,而是類似折疊椅一類的坐具。坐胡床比盤腿席地、屈膝而坐舒服多了,所以甫一進入中原,立即受到貴族階層的歡迎。據《后漢書·五行志一》:“靈帝好胡服、胡帳、胡床、胡坐、胡飯、胡空侯、胡笛、胡舞,京都貴戚皆競為之。”胡床從根本上改變了中國人的就餐、習作方式——以前低案就食,伏案而書,有了胡床,懸腿高坐,低矮幾案變身為高桌長案——為圍桌就食在用具上創造了條件。

晉武帝司馬炎統一中原后,胡床成為權貴就食時的必備器具。《晉書·五行志上》記載:“泰始(晉武帝年號,公元265至274年)之后,中國相尚用胡床貊槃,及為羌煮貊炙,貴人富室,必畜其器,吉享嘉會,皆以為先。”圍坐桌前的合餐就食之風大大沖擊了傳統的分餐制。因為合餐制更能體現“共享”心態,迎合了中國人喜群聚、愛熱鬧的心理,所以很快流行開來。到唐朝時,合餐就食方式已全面確立。1987年,從陜西長安縣南里王村唐代韋氏家族墓中發掘的一幅壁畫,描繪的就是合餐宴飲場景:一張長方形大桌,桌上杯盤羅列,食品菜肴豐盛,大家圍坐在周圍,一塊食用。敦煌壁畫中也有這種合餐就食的情景。到餐飲業發達的宋朝,合餐就食現象更成為中華傳統飲食風俗并盛行至今。

胡餅

面食在蒸煮烙之外又增加了烤,燒烤令“吃法”更加豐富

《續漢書》:“靈帝好胡餅,京師皆食胡餅”

▲甘肅嘉峪關魏晉墓磚畫中的“吃燒烤”場景。

絲綢之路開通之后,中國飲食文化中的“吃法”更為豐富。最典型的是“燒烤”手段流行,現在大家常吃的燒餅就是使用西域燒烤法制作出來的面點。

燒餅有各種叫法,初稱“胡餅”,繼稱“麻餅”,而原產地稱“馕”。燒餅進入中原之前,中原面點制作手段主要是蒸、煮、烙。“餅”的概念也很寬泛,相當于饅頭那般蒸出來的面點亦稱餅——“蒸餅”。在胡餅出現后,中原人開始像西域人那樣用專用烤爐來制作面點。據清乾隆《回疆志》“食”條:“回人不甚吃米飯。以餅為常食,大徑尺余。用土塊砌一深窟,內用細泥抹光,將窟燒紅,餅擦鹽水,貼在窟內,頃刻而熟。貧者惟食此,飲冷水而已。富者用糖油和面,煎烙為餅,亦有小如象棋子大者。”

馕有大小、厚薄、帶餡無餡、有糖無糖之分,大者現在內地人慣稱“馕餅”,是新疆傳統的面點;小者即內地常見的燒餅,或方或圓,帶芝麻則為麻餅。馕餅為什么出自西域?與當地的氣候、環境和生產生活方式有密切關系。西域多沙漠、戈壁,馕餅不易變質,方便攜帶,黃慕松在民國時期出版的《新疆概述》中稱:馕“耐干耐久,著水即軟,利于攜帶,于沙漠中長途放牧最宜”。所以,古絲綢之路上往來中原商旅的干糧中都少不了馕餅。

胡餅進入中原的時間應不晚于東漢,劉熙《釋名·釋飲食》中已有“胡餅”條:“胡餅,作之大漫沍(hù)也,亦言以胡麻著上也。蒸餅、湯餅、蝎餅、髓餅、金餅、索餅之屬,皆隨形而名之。”其中的髓餅是放進制作胡餅的“胡爐”中烤出來的,應是內地人在胡餅基礎上的創新。從這番解釋來看,東漢時“餅”的種類已不少,胡餅已與現代的燒餅做法差不多,上面要撒芝麻(胡麻)。漢靈帝最愛吃這種面點,西晉司馬彪《續漢書·五行志》記載:“靈帝好胡餅,京師皆食胡餅。”

到十六國時期,胡餅被后趙皇帝石季龍改稱“麻餅”。唐徐堅《初學記》稱:“石季龍諱‘胡’,改‘胡餅’曰‘麻餅’。”唐朝時,胡餅制作技術進一步流傳,白居易《寄胡餅與楊萬里》詩稱:“胡麻餅樣學京都,面脆油香出新爐。”至于現在很多人喜歡吃的“羊肉串”,也是自古流傳下來的美味,是使用西域燒烤手法制作食物的又一種類型。

胡椒

佐料讓菜肴更有滋味,出現了以辣味見長的湘菜川菜

《酉陽雜俎》:唐朝人“作胡盤肉食皆用”胡椒

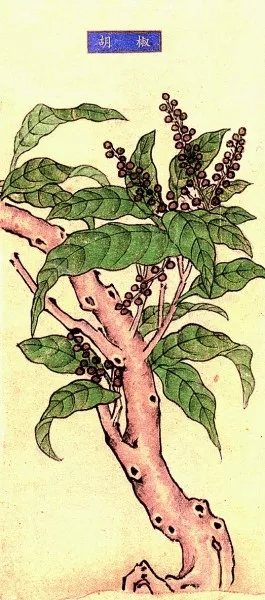

▲明代佚名繪《補遺雷公炮制便覽》中的胡椒插圖。

如果說“胡床”、“胡餅”對中國傳統飲食文化影響還不那么直接的話,由絲綢之路傳入的各種食材和佐料,可以說直接改變了中國人的食材結構和烹飪方法,讓中國美食變得更有滋味!

絲綢之路有陸上與海上之分,不論是陸上還是海上,都給中國人帶來了豐富的可食之物。胡荽、胡豆、胡蘿卜、大蒜、大蔥、芝麻、葡萄、石榴、黃瓜等,都是張騫鑿空西域時或是之后引入的,其中的胡荽既是一種蔬菜又是調味佳物。

胡荽(suī)即香菜,又叫芫菜。明李時珍《本草綱目·菜部》稱:“張騫使西域始得種歸,故名胡荽”。胡荽有一種特殊的香味,除了藥用外,最常用來做菜和調味,現在冬天喝的羊肉湯仍流行放香菜。羊肉里放香菜最早是西域的吃法,西域多牛、羊肉,在沒有引進辣椒的明朝以前,香菜是極好的去膻增鮮調料。

從海上絲綢之路傳入的“胡椒”則讓中國人在燒肉時又多了一種選擇,“洋椒(辣椒)”還導致了中國傳統菜系的裂變,誕生了湘菜、川菜等以辣味見長的新菜系。

胡椒在古代被視為非常之物。十五世紀末的歐洲“大航海時代”就是從尋找東方香料胡椒開始的。胡椒,中國古人又稱“昧履支”,味辛辣,有黑胡椒與白胡椒之分,系熱帶植物,原產印度,盛產南亞、東南亞。唐代段成式《酉陽雜俎·木篇》稱:“胡椒,出摩伽陁國,呼為昧履支。”據明羅懋登《三寶太監西洋記》,摩伽陁國為天竺(今印度)所屬之國,從海上進口的胡椒帶個“胡”字,或與胡椒最早從西域先傳入中原有關,北魏賈思勰《齊民要術》引《廣志》稱:“胡椒出西域。”

從《齊民要術》引晉代張華《博物志》“胡椒酒法”來看,魏晉時胡椒已進入古人的生活。這一時期,胡椒應該從西北、西南這兩條陸上絲綢之路進口,在唐宋以后,才開始由海上絲綢之路進口胡椒。

以肉為主菜肴的西域人燒肉必放胡椒,這種吃法傳到中原后,因為香味獨特,大受歡迎,身價很快便超過中原以麻辣見長的花椒。《酉陽雜俎》稱:“今人(唐朝人)作胡盤肉食皆用之(胡椒)。”

胡椒在古代很長時間內都是奢侈品,一度是財富的象征,在歐洲曾與金銀同價。據《新唐書·元載傳》,唐朝貪官、宰相元載被抄家時,竟然抄出了“胡椒至八百石”。在元朝,據《馬可·波羅游記》,每日上市的胡椒有四十三擔。明朝時,還曾用胡椒給官員發工資,每斤算一兩銀子。

明代海上絲綢之路的暢通使胡椒進口量大增,明宣宗年間胡椒庫存最多時達300萬斤。所以徐光啟《農政全書》稱:“今南番諸國及交趾、滇南、海南諸地,皆有之。已遍中國,為日用之物矣。”

手機版|

手機版|

二維碼|

二維碼|