【風情南宋】

宋朝的“119”

眾所周知,吳越國時期的杭州被稱為“東南佛國”。大凡佛教昌盛之地,城內佛塔一定眾多。現在的杭州城內還有保俶塔、六和塔傳世。

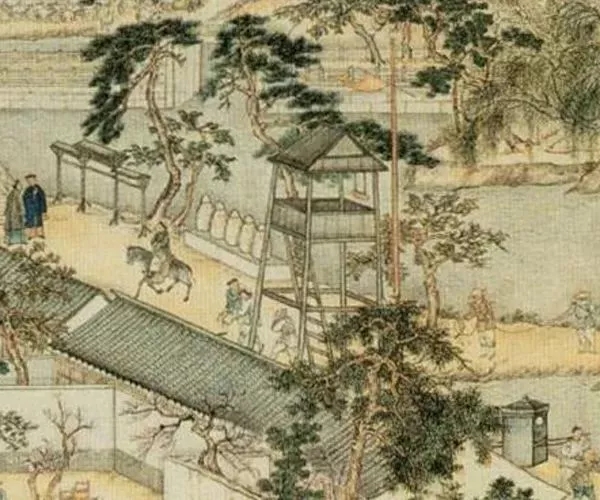

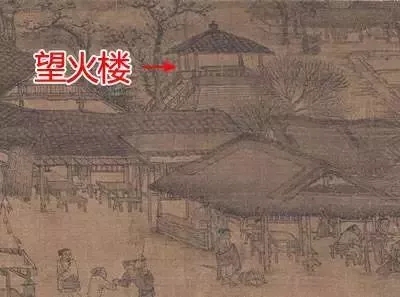

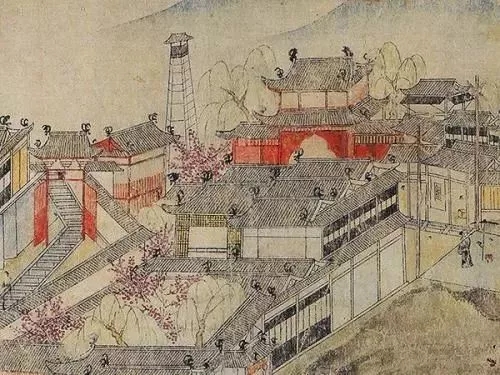

不知大家有沒有發現,在城隍閣內的《南宋杭城風情圖》中,有一個塔雖很顯眼,位于城市之中,但周邊卻沒有佛寺,雖然很高但卻構造簡單。那這是一座什么建筑呢?

這就是“烽火瞭望塔”,也叫望火樓。

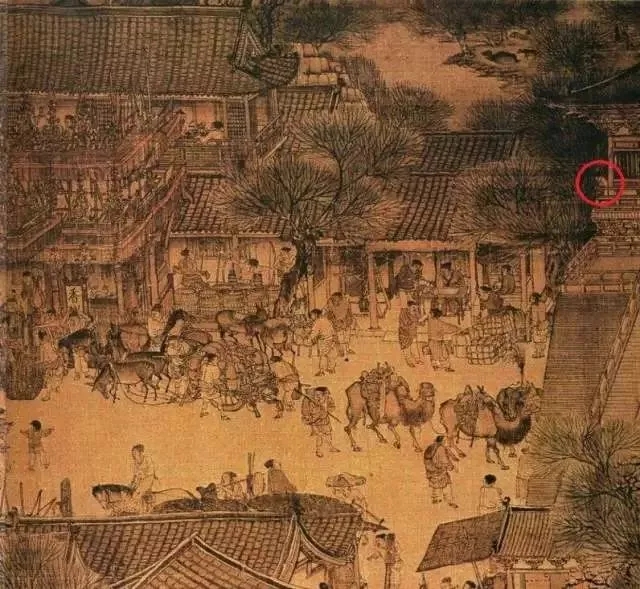

北宋的望火樓

望火樓既不是佛塔,也不同于長城上燃起狼煙的烽火臺。它是宋代城市防火設施中重要的一環,是我國早期的消防站。

北宋建立之初,政府就制定了一系列系統的防火措施。根據宋朝皇帝欽定的《營造法式》中的記載:望火樓是一座建造在立柱上的方形二層樓,要建在全城的高處。根據《營造法式》規定樓要高30尺以上,也就是要有9.30米以上,相當于4層樓的高度。

士兵站在建于高處的望火樓上,對全城的火警一覽無余。他們日夜值宿,若發生火災,白天用旗幟發出撲救信號,朝天門內揮指三次旗,朝天門外揮指兩次旗,城外揮指一次旗。夜間用燈光發出撲救信號。所以,這望火樓就相當于是宋代的“119”。

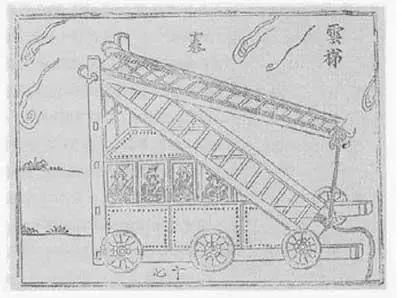

云梯

當然,望火樓的功能不僅限于發現火警。根據《東京夢華錄》中的記載,望火樓頂設士兵瞭望火情,而樓下則有房屋數間,屯兵數百人,并配備了各式滅火設備。一旦樓頂的士兵發現火情,能第一時間趕往火災現場進行撲救。

南宋的望火樓

南宋的杭州城,在繼承北宋這一套完善的城市火警與消防制度的基礎上,又將全杭城內外分成了二十余個區域,稱為“隅”。各隅分別配備消防官兵一百至數百員,叫“潛火兵”;每隅又建望火樓一座。這樣可以更精準、更快速地應對火警。

杭州“錢塘隅”的望火樓

南宋淳祐年間,杭州城內外共有十余座望火樓,潛火兵5000余人。望火樓及潛火兵的設立,很大程度上緩解了當時城市里火災嚴重的問題。

“城隍山上看火燒”

望火樓通常建立在城市的高處,作為杭州城內的高點,吳山上自然也有一座望火樓,老杭州人口中那句:“城隍山上看火燒”便是由此而來。現在吳山東岳廟的前面,還是能看到一座火警瞭望塔。

東岳廟前的瞭望塔

這座塔的歷史最早可以追溯到1907年,也就是大清光緒三十三年。不同于宋代的望火樓,這座塔是用鐘聲示警。據老人回憶,這座塔最遠曾經發現過蕭山境內的火災。

可是后來隨著城市的發展,樓蓋的越來越高,即使翻蓋加高了的火警瞭望塔也看不到杭州全城了。進入21世紀之后,119火警電話普及開來,這座承載著老杭州記憶的火警瞭望塔就正式退休了。

望火樓的建立,是宋朝政府為應對多發火災的一項創舉,這對宋代以后的城市建設具有啟迪作用。

在長達800多年的歷史時期中,望火樓為城市的防火滅火,立下了汗馬功勞。

手機版|

手機版|

二維碼|

二維碼|