1992年8月,單士元就古建工藝因“文革”破壞而難以為繼,甚至連小木作的工藝大都不如以前,基本上沒有誰能做到上世紀50年代的水平了,以致當時故宮院內古建保護修繕存在不能按傳統工藝施工與外請民工不按規范甚至減少工序操作的問題,向國家文物局上呈報告。

他建議“為了使擅長傳統工藝技術匠師手藝能繼續傳給青年古建的從業者,擬通過匠師口傳和施工實踐形式,錄音攝像存檔留世,為今后修繕古建工程做示范,為驗收工程質量做準繩。這樣多年后,則猶如像老匠師在施工現場在把關。”國家文物局主管領導接到報告后,馬上作了明確批示:“單老的建議對于保存延續和研究傳統古建工藝十分重要!”“好事一樁,應予支持!”

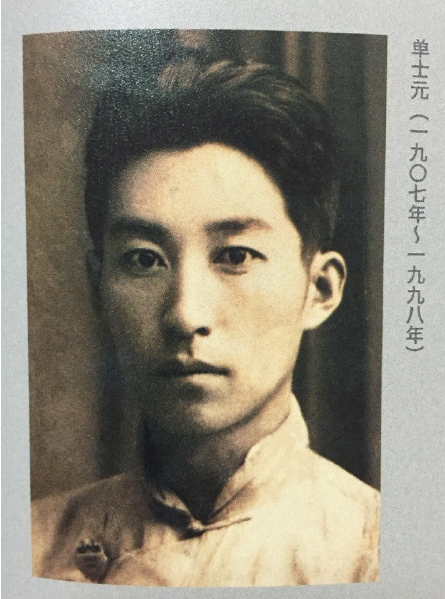

古建專家羅哲文先生得知后非常高興地說:“在古建工藝的保護與研究上,特別是近十幾年來,單老發揮的作用非常大,他隨時隨地都在宣傳保護傳承古建筑傳統工藝技術的重要性。”今年是單士元誕辰110周年,想起往事,我非常欣喜,感到國家下大力氣促進落實古建工藝的保護傳承工作,單老可以含笑九泉了。

上世紀50年代初,單士元在故宮任古建部主任,主管古建業務,因營造學社復建無望,就籌建古建修繕工程隊,凡附麗于建筑的多種工藝,他皆關注,延聘各類工種古建匠師,如鎏金工、雕刻工、油漆工、鑲嵌工、彩畫工、瓦工、木工、石工、裱棚工、雕磚工等。工作之余,他從歷史檔案中檢出清時造辦處所列各項工種,如髹漆之工、小木作之工、自鳴鐘之工等史料。

對此,單士元解釋道:“如能日與眾哲匠耳濡目染,可粗識多種營造工藝,此是遵循中國營造學社社長朱啟鈐倡導的指示,要溝通儒匠,睿發智巧一掃輕藝之積習。這樣始能獲得哲匠世守之工耳口相傳的古建營造技術。只有這樣才可稱之為營造之學”。當時他在故宮供職已有30年了。他認為故宮是祖國文化寶庫,其燦爛輝煌都是通過營造之學與工藝完成的。

1958年下半年,為慶祝新中國第一個十周年,組織決定讓單士元全面負責故宮太和殿維修任務。當時太和殿建筑本體基本不需要修繕,但室外絕大部分彩畫脫落非常嚴重,必須重新彩繪。這就涉及到彩繪傳統古建工藝技術。單老就查閱有關清代文獻資料,最后決定按清康熙三十六年(1697)重建太和殿的彩畫來重繪太和殿外檐彩畫,做到內外一致恢復康熙盛世原狀,以喻新中國繁榮昌盛。

維修方案上報后,很快就獲批準。他隨即請來幾年前已聘在故宮工程隊的原南城九龍齋畫店著名畫師何文奎與北城鼓樓文幹齋掌門匠師張連卿主持彩繪技術工作。何、張二匠師帶領部分青工,將太和殿內檐彩畫摹拓下來,作為重飾外檐彩畫的依據,在進入實地彩繪時,兩位匠師與青工要攀上高高的腳手架,或蹲或站仰頭懸臂一筆筆認真仔細去畫。單士元也時時攀上高高的腳手架或親自查看或向師傅求教。

這個彩繪大修工程于1959年9月全部按時高質量地完成了。工程完成后,單士元請工程隊技術高超的匠師,在冬季不能室外工地干活兒(即“扣鍋”)時,于室內制作故宮古建模型。他要求模型要有缺切面,按比例縮小尺寸,但一定要與真建筑一模一樣,即必須嚴絲合縫,所有木結構部件一個也不能缺,同時還要做到長期擺放不變形、不松架。匠師們按要求做成的第一件模型是故宮西北角樓的一角,第二件是鐘粹宮正殿歇山殿大木結構的一角,第三件是御花園四柱八角盝頂井亭。這三座模型都保留下了明代建筑工程的工藝技法以及榫卯結構,當年展出時,不但外行觀眾夸獎,古建專家們更贊嘆這些能工巧匠們的精湛技術,而且為后來的故宮大修提供了技術依據。

單老退休后,被文化部任命為故宮工作咨詢指導顧問,他堅持照常上下班。對一些在維修保護中發現的問題及時向主管院長反映,并提出自己的意見與建議。但當時很多人不理解,甚至抵觸。為此單老感慨地說:“我們對古建筑維修保護就像保護老人身體一樣,最重保健,若動手術就要慎之又慎。但令人遺憾的是,現在是‘保健醫生’‘護士’不積極想辦法,而‘外科醫生’太熱心啦!”

上世紀50年代,單士元就在故宮負責組建了全國第一個古建修繕工程隊,他日日與匠師在一起,不僅學到不少古建工藝技術技法,還對工匠精神有了更深的理解并堅持將之發揚光大。上世紀80年代,在故宮青年工人培訓業務學習或工作中,單老經常給他們講解。比如古建明柱的油漆保護層做法,單士元說,古建筑中的明柱是臉面活兒,油漆保護層做完以后要做到“光照一條線”,就是用光在明柱一側由下往上順著柱子照亮,在明柱的表面出現上下一條均勻的光亮直線,而不是粗細不勻的亮線。

要做到這一點不僅操作方法要正確,而且油匠的技術水準要高。有一天單老轉到施工現場,看到有幾個青工在和水泥、沙子及白灰,可他們將水管兒一開就扎堆玩笑去了。單老見此狀,便上前笑著說,你們在攪拌施工用料時可不能粗心大意啊!這就像我們在家里吃芝麻醬面,在調拌醬料時一定得先少放水,待慢慢調勻出香味時,再一點一點續水調,這樣芝麻醬才能拌均勻。當時這幾位小青工還不認識單老,后來才漸漸與單老熟起來,不僅改變了工作中的不當操作,還經常主動到單老辦公室請教,但“拌芝麻醬老頭兒”的美名卻在院中傳開了。

如果傳統古建營造技術工藝屬非物質文化遺產,那么可以說,單士元先生早在60余年前,就已經有意識地對其重視與保護了。上世紀30年代,中國營造學社成立,諸多建筑大師用科學理念建立起了我國古建筑研究體系,單士元無疑是這個體系下,對我國古代建筑營造工藝技術保護與弘揚最有力的踐行者之一。

手機版|

手機版|

二維碼|

二維碼|