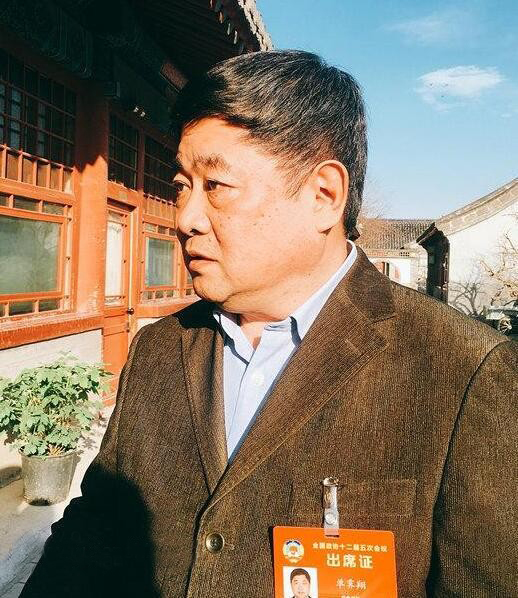

單霽翔,漢族,1954年生于北京市,祖籍江蘇江寧,1971年1月參加工作,1985年6月入黨,2003年入清華大學建筑學院城市規劃專業讀研究生,并獲工學博士,高級建筑師,注冊規劃師。西北大學文化遺產學院兼職教授、博士生導師,中國藝術研究院研究員、博士生導師。2014年9月22日,榮獲文物保護專業內最高學術榮譽“福布斯獎”。2016年1月6日,獲頒“2015中華文化人物”。單霽翔現任故宮博物院院長,中國文物學會會長、中國建筑學會副理事長。

全國政協委員、故宮博物院院長單霽翔

準確定位建材是古建修繕的關鍵所在

古代建筑的修繕過程,是一個系統工程,需要來自于各個方面的支撐,建筑材料的制作與選擇便是其中的關鍵一環,建筑材料的選擇不僅關乎到文物古建筑的外在形象,更關乎文物古建筑的內在結構與壽命。因此,古代建筑的修繕要求在修繕的過程中盡量不改變原來的歷史信息、結構特點以及建筑材料。

如何定位建筑材料以及其他信息,單霽翔告訴記者:“這就要求將這一項目當做一個科學的、研究性的保護項目進行對待,而非一般工程。在修繕前期,采取現代化的技術對修復對象進行勘察,找出病害以及在歷史的長河中造成這些病害的原因,隨后再對其進行考古式的分析,最終鑒別當初采取怎樣的工藝和技藝進行建造,使用了什么樣的建筑材料。”

當然,由于古代制作工藝流失等多方面原因,一些古時應用于建筑的材料現在已經難以獲得,這就需要一些新的建筑材料來替代。文物古建筑修繕期待一些新型的建筑材料的出現,替代那些難以找尋的建筑材料,但單霽翔告訴記者,新的建筑材料一定要經過大量、長期的實驗后,才能運用于文物的修繕,因為新的材料的老化過程是沒有經過歷史檢驗的。

現代建筑材料出現時間相對較短,其壽命、老化后可能對文物產生的影響都具有不確定性,如果在現代建筑材料老化過程中出現收縮,把一些建筑破壞了,可能就會出大問題。因此在修繕過程中要進行多方面預判,謹慎使用現代建材,在重要古建筑方面尤甚。

古代建筑文物的修繕,工匠精神不可或缺

單霽翔委員表示:在建材行業,工匠精神不可或缺,對于古代建筑文物的修繕方面尤甚。建材之魂,存于匠心。作為國民經濟重要的基礎產業,要讓建材行業的工匠精神活起來,更好地服務于各個行業。在古建筑修繕中,磚、瓦、木材、油漆、染料等各種建筑材料中都存在著這樣的問題,需要更多有工匠精神的人,來傳承古建筑建造的技藝、材料和文化;

縱向看來,在我國現代建材行業,建筑、工程質量上也存在著各種隱患,各種劣質的建材產品充斥著市場,建筑工程中偷工減料、不按章施工時有發生,導致了建筑建材安全事故頻頻,建筑壽命縮短,建筑垃圾圍城危機日益凸顯,因此,需要有更多工匠精神的人、企業等,來守住市場規則,生產出更多可靠的建筑材料,營造出更加安全的人居環境,工匠精神是堅挺的精神脊梁。

手機版|

手機版|

二維碼|

二維碼|