文化是一個國家、一個民族的靈魂。文化興國運興,文化強民族強。我國優秀的傳統文化源遠流長,其中非遺文化是民族的根和魂。保護非遺文化,提高文化自信。在“兩會”期間,全國政協委員、中國國家畫院藝委會副主任、國家一級美術師、教學委員會導師、中國美協理事李延聲的提案:“將保護非遺文化提升到文化自信來認識”。

在非遺文化中,有一種工藝需要108道繁瑣程序,眾多工匠難以全部掌握;有一種美叫做“奇寶燒”,常人無法擁有的“巧天工”;有一種奢華是自誕生便一直是宮廷御用,皇家獨享……他就是中國著名的特種工藝品——景泰藍,2006年就被國家列為第一批非物質文化遺產。

景泰藍的前世今生

景泰藍,又稱“銅胎掐絲琺瑯”,距今已有600多年歷史,因在明朝景泰年間盛行,使用的琺瑯釉多以藍色為主而得名。對于景泰藍的起源,專家學者持有不同的看法,尚難以定論。其一,景泰藍是本土工藝,最早可以追溯到春秋時期;其二,景泰藍屬舶來品,13世紀由阿拉伯地區傳入中國。但不論起源何處,景泰藍的皇家御用之地位是毋庸置疑的。

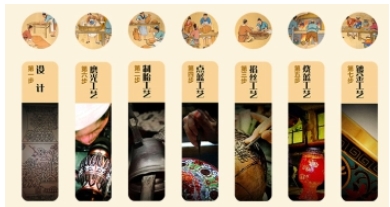

在中國的古代工藝品中,絕大部分是官民共享的,但景泰藍是個例外。景泰藍只在宮廷內制作,因為它是一門繁復的綜合工藝,是美術、工藝、雕刻、鑲嵌、冶金、玻璃熔煉等技術的結晶。其制作工藝精細復雜,制胎、掐絲、點藍、燒藍、磨光、鍍金,需要經過十幾道工序才能完成,民間技藝很難達到這種水平,所以在古代,景泰藍一直為宮廷獨享。

景泰藍初盛于元末明初。元代的景泰藍制品風格粗獷,線條流暢,整體上十分大氣,但受工藝水平所限,砂眼較多,顏色也比較單一,主要以藍色為主。明景泰年間,景泰藍的制作工藝已經達到相當成熟的階段。器物的胎大都是以黃銅鑄造,胎體厚重,器型多為香爐、花熏、花瓶、杯盞等。清代的景泰藍在明代基礎上進一步發展,內廷設立了琺瑯作,專門燒制景泰藍,開發了在景泰藍器物上運用鎏金裝飾的工藝,增強了皇室高貴、富麗的氣派。如清代制天雞尊器形優美,形象生動,色彩富麗,鍍金輝煌,透露著一種神異之感,體現了乾隆時期琺瑯制作工藝的精湛水平。

匠心傳承,薪火相傳

清朝滅亡后,宮廷的手工藝人散落民間,加上當時時局動蕩,民國期間景泰藍的處境臨于瀕危的狀態。新中國成立后,經過林徽因、錢美華、常沙娜等人的不懈努力,景泰藍工藝得到了挽救和恢復。一代又一代的景泰藍工藝美術大師薪火相傳,不斷地創造出具有時代性、民族性的經典作品,景泰藍工藝及其行業再次煥發出新的生機。

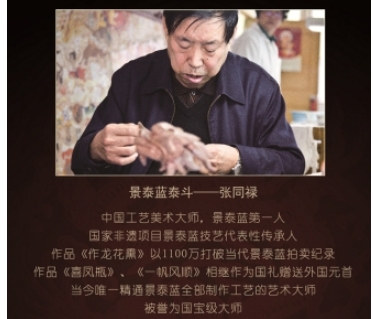

上世紀80年代以來,景泰藍的設計和技術人員不斷地開拓創新,從造型、題材等方面源源不斷地為景泰藍注入新鮮的元素。進入新世紀后,現代景泰藍工藝品逐漸與傳統風格相融合,而更具現代意味。中國工藝美術大師、國家級非物質文化遺產景泰藍制作技藝代表性傳承人張同祿、米振雄、戴嘉林的作品是其中的佼佼者,其中張同祿大師是建國以來唯一一位完全掌握景泰藍108道燒制工藝的傳承人,在景泰藍的非遺傳承上做出了重大貢獻,可謂當之無愧的“大國工匠”。

大國工匠張同祿,一生只為景泰藍

張同祿大師一生只為景泰藍,從16歲投身景泰藍藝術至今,熟悉掌握景泰藍108道制作流程,在景泰藍上所達到藝術成就為最高,以其細膩的描繪風格和高超的景泰藍工藝而著稱,被譽為中國景泰藍第一人。在50多年的藝術生涯中,他的作品清逸、新穎,超凡脫俗,造型多姿多彩,小不盈尺,大可丈余,或偉岸雄壯,或玲瓏秀美,或古樸典雅,或清麗自然,以奇、巧、俏、美,自成一派,被稱為“琺瑯張”,其作品更是被多次作為國禮,贈送給外國元首。

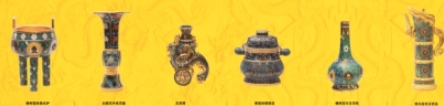

在張同祿大師的眾多作品中,《故宮六珍》則是其中的佼佼者,更是榮獲2015年中國工美“華藝杯”金獎,在器形、紋飾、色彩上以1:1的復制元明清歷代琺瑯故宮國寶:元?纏枝蓮紋鼎式爐、明?出戟花卉紋花觚、明?纏枝蓮紋直頸瓶、清?天雞尊、清?纏枝蓮紋多穆壺、清?獸面紋提梁卣,這六件景泰藍作為中國琺瑯的精品,是中國琺瑯器的巔峰之作,體現了中國宮廷琺瑯記憶的精粹與中國皇家審美的至高品位。

《故宮六珍》

歷史悠久的景泰藍曾經是流光溢彩的宮廷用品,象征著皇家的威嚴和奢華,亦呈現了當時最高的工藝水平。景泰藍發展至今,已不僅僅是一種工藝品的名稱,更象征著一項古老的精湛工藝所煥發的鮮活的生命力。堅定文化自信,保護非遺文化,傳承中華千年文脈,弘揚匠心之美。

手機版|

手機版|

二維碼|

二維碼|