在承載華夏文明歷史悠久的三晉大地上,有這樣一位勤奮耕耘、志存高遠的書法家:他始終將文藝服務人民的文化擔當放在首位,以激活古代文字介入當代書法創作為己任。這位書法家就是張鐵鎖。

張鐵鎖是1977年恢復高考后第一批接受美術專業高等教育的大學生,他憑著自身的強烈興趣和專業積累,以作品《學海無涯》為集中體現,在1981年首屆全國大學生書法競賽中榮獲二等獎。畢業后他筆耕不輟,并不斷向新的高度邁進。仔細分析張鐵鎖近年的書法創作,發現其文化意義可以概括如下:

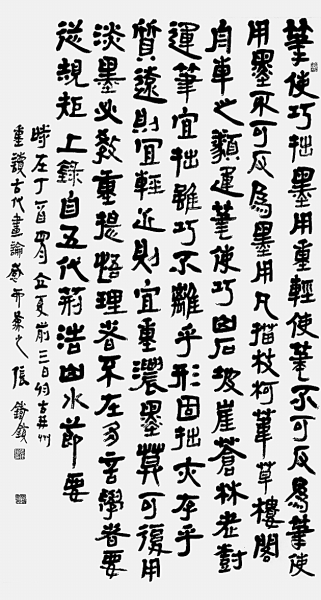

荊浩畫論(書法)張鐵鎖

學術性:激活古隸、入古出新

張鐵鎖自小受家學影響而酷愛書法,青年時期就形成了風格鮮明的自身面貌。

有感于書法家姚奠中“筆墨何妨多創新”的激勵,更出于對清代碑學熱衷“篆隸古意”的學術探索,張鐵鎖開始主動探尋中國早期文字與書法的學脈關系。他將視野鎖定在書法創作較少關注的古隸書領域,決心走出一條追古溯源、融會秦漢的創新之路。

秦篆漢隸是中國書法史秦漢時期的時代標志,但不容忽視的一個歷史事實是,介于篆隸之間曾長期活躍著它們的過渡體——“古隸”。甲骨文是刻劃文字,鐘鼎文是鑄造文字,而承載“古隸”的秦漢簡帛書則是現今發現存世最早的大宗手書文字。如何激活這批文字,是擺在眾多創作家面前的一道時代命題。

為此,張鐵鎖結合近現代以來的書法遺跡,深入學習、潛心研究了睡虎地秦墓簡牘、岳麓書院藏秦簡帛、里耶秦簡、郭店楚墓竹簡、長沙馬王堆漢墓簡帛等大量秦漢簡帛書,開啟了新的書法嘗試。大量的字法需要重新認識和掌握,許多筆法也需要重新摸索。經過數年的艱苦探索,他跨越了漢隸與古隸在橫縱取勢上最大的障礙,終于形成氣格高古、形態飽滿、筆力遒健的書寫特色。

詩經·鹿鳴(書法)張鐵鎖

人文性:回望經典、依仁游藝

受到馬王堆帛書老子《道德經》的啟發,張鐵鎖決定用當時盛行的書體來書寫當時的百家名篇。他認為這樣可以更加真實地“還原”歷史情境,創作出更加符合歷史審美、感人至深的書法藝術作品。

帶著這樣的美好愿望,張鐵鎖開始了他“回望經典”之旅,創作了一大批以先秦經典為核心內容的書法作品。今年6月他精挑細選,以“閑暇問墨”為名舉辦了自己的書畫展,其書法重點圍繞“回望經典、依仁游藝”的主題展開。展覽以《詩經》中歡愉的《鹿鳴》“起興”,以七米高、十三巨幅組成的《離騷》為“承接”,三十二條屏《勸學篇》為“轉折”,最“仿真”的工整小隸《孫子兵法》為“聚合”。同時,還以鐘鼎石鼓、書畫名論為穿插,規模宏大,主題鮮明,好比一幅繪畫長卷,啟合有序,高潮迭起,既有呼喚中華經典的精神激發,反映出作者深沉的文化情懷,又提升了與觀眾的審美共鳴。

他說,先秦時期不僅在文學領域誕生了偉大的《詩經》《楚辭》,而且在思想領域空前活躍,百家爭鳴,儒、墨、道、法、兵等流派相繼出現,是中華文化史上最負盛名的子學元典生成時代。面對如此博大精深的中華文明,我們書法家應該深入學習領會,勇于汲取精華,以此打造出“講品位、講格調、講責任”的好作品。

時代性:服務人民、彰顯使命

張鐵鎖認為,當代書法創作尤其是創作展示要充分考慮時代的要求和受眾的需求,決不能孤芳自賞。在相當長的一段時期,我們普遍缺失對傳統經典文化的重視,尤其像先秦時期的子學文化、古隸書等歷史經典,都有必要深入研究、推陳出新。張鐵鎖書法創作的內容雖然主要取材于先秦經典,但他同時還關注山西區域的文化遺產、文化資源,如侯馬盟書、荀子散文、荊浩畫論。

張鐵鎖的可貴之處不唯在于他勇于挑戰自我,也不唯在于他潛心古隸書創作而作出的積極貢獻,更重要的是,他深知自己的藝術生命是誰賦予的,并時刻銘記藝術家的使命擔當——必須將富有時代精神的藝術成果奉獻給人民,奉獻給養育他的土地。

手機版|

手機版|

二維碼|

二維碼|