《論書絕句百首》簡注本

在書法學習研究中,一般人認為啟功先生注重帖學,并不主張學習碑拓。有啟功論書詩“少談漢魏怕徒勞,簡牘摩挲未幾遭。豈獨甘卑愛唐宋,半生師筆不師刀。”為證,作為這首絕句的點睛之筆“半生師筆不師刀”意思是寫書法,要從古人的墨跡里來體會,如果是用刀刻出來的墨跡,那就是變了味兒的東西。所以不取法于刀,而取法于筆。這個觀點被大多數人認為是啟功先生書學理論的核心觀點之一。

由北京師范大學出版社出版的《啟功論書絕句匯校本》(以下稱《論書絕句》)首發,啟功舊藏金石碑帖展也隨著首發式一同開幕。《論書絕句》是啟功先生自1935年起至1974年所作,是啟功先生系統研究中國書法、評點歷朝歷代名家墨跡與碑帖、論述對書學觀點的再認識的經典薈萃。

流失經年 失而復得

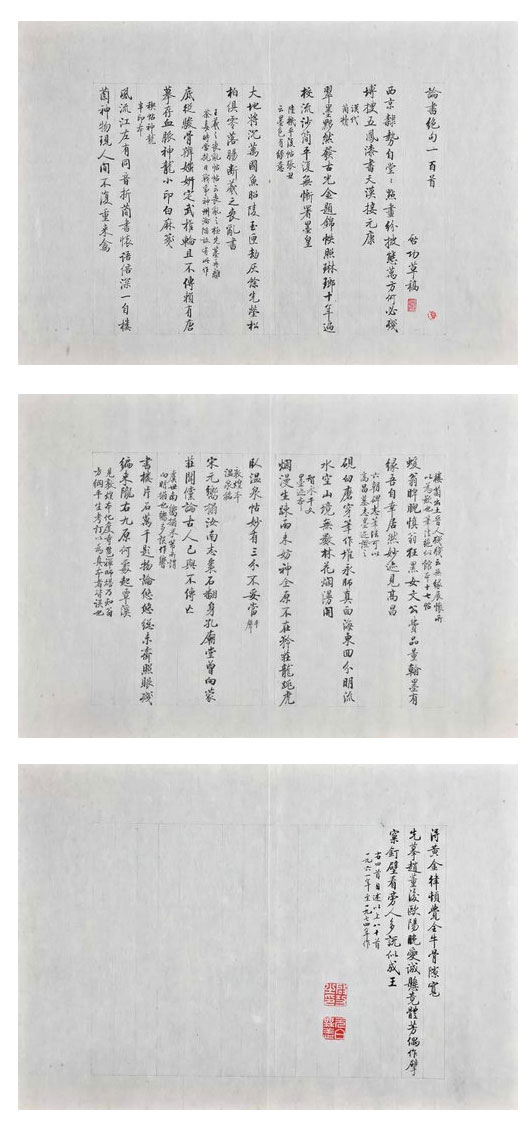

北師大出版集團啟功項目組主任衛兵先生介紹,《論書絕句》的出版定位是一部詮釋中國書法史的經典,一共收錄了簡注本、定稿本和注釋本三個版本。這百首絕句,啟功先生前前后后數易其稿,1982年時,啟功先生因身體原因在家休養,就將幾次修改的版本全部謄抄了一遍,這個版本就是定稿本,這里面沒有一處修改的地方,用小楷寫的非常精到、一氣呵成。

這里還有一個失而復得的故事。1982年,啟功先生一位香港媒體的朋友拜訪他,看到這個書稿,向啟功先生借閱,并在媒體上連載。每登一首論書詩,啟功先生就寫一個300字左右的注釋配合刊載,這些注釋是用上世紀七十年代的稿紙寫就的,這就是后來的注釋本。后來定稿本與注釋本遺失,在一次拍賣會中出現,被臺灣的一位趙姓先生購得,并找人題簽,過了幾年又出現在拍場,這時被中國嘉德發現,嘉德找到啟功先生來鑒定,流失經年,看到失而復得的書稿,啟功先生非常激動,用自己的稿費以人民幣17.6萬元的價格委托嘉德購得。

帖學碑學 雙管齊下

書家文人有寫作類似論書絕句這方面內容的傳統,啟功先生的后人章正先生說及《論書絕句》的創作緣由,推測啟功先生大抵是受到包世臣《論書十二絕句》的啟發,在1935年作了20首,那時啟功先生二十余歲,后80首為他50歲后陸續所作。此書自1985年開始即有出版,歷次均有修訂。此書附加啟功先生上世紀七十年代不同稿本墨跡本,即是啟功研究和書法研究的珍貴史料,又是書法學習者臨摹小楷的精研范本。

從這本書及這個啟功先生的金石碑帖展我們可以更全面地看到啟功先生的治學研究及書學理念。相比因為一句論書絕句而片面地看待啟功先生只重視帖學而言,實際上啟功先生的研究范圍比我們平常了解的還要更加深廣。啟功先生在《論書絕句》中還有一句詩“透過刀鋒看筆鋒”,就是論述從碑中尋求書法用筆的方法和規律。

啟功先生生前最珍愛的碑帖收藏之一:明拓北魏《張猛龍碑》,他曾經為這部帖寫了長跋,題了六首詩,都收在《啟功叢稿》和《論書絕句》里,在學術史上非常有名。故宮博物院退休專家、中國書協理事金運昌先生解析啟功先生喜愛此碑帖的原因有兩點:一是《張猛龍碑》有“魏碑之王”之稱,啟功先生曾作詩說“清頌碑流異代芳,真書天骨最開張。” 說的就是張猛龍清頌碑的骨骼是非常開張的,間架結構非常好。另一方面大多數魏碑都是純用刀子刻出來的刀味兒,而《張猛龍碑》則開始嘗試用刀來表現筆,啟功先生打比喻說《張猛龍碑》就好像南北朝的詩人謝眺、庾信他們已經開始做格律的探討,作詩的時候已經有格律的意思了,但是還不成熟、不嚴格,到了唐代詩人那里,格律詩就完全成熟了。但是完全成熟了,也有僵化的毛病,這個比喻是非常恰當,說出了《張猛龍碑》在書法史上的重要性,這是啟功先生的獨創。

書法家、詩人、鑒定家——大家啟功

北師大出版集團啟功項目組主任衛兵先生說,啟功先生不僅是一位書法家,還是一位詩人,他對古代的詩文聲律研究很深,曾經還寫過一部書《詩文聲律論稿》。

同時啟功先生還是鑒定家,故宮博物院研究館員、國家文物鑒定委員會委員王連起曾寫過一篇文章《談鑒定家的啟功先生》專門論述啟功先生鑒定方面的研究。王連起說,啟功先生在碑帖鑒定方面跟市面上流行的一些講碑帖鑒定的書的方法是不一樣的。大部分講碑帖的書,來源于原來古玩行用的辦法,就是背考據,背《校碑隨筆》,一個碑,初拓什么字完好,宋拓保存多少字,南宋拓又怎么樣,元朝拓又怎么樣,明朝拓又怎么樣,在背這些東西,這些固然重要,但作偽的人也能做得出來。現在講碑帖的人,可以說能背《校碑隨筆》,能背石花、泐痕就算是專家了,但啟功先生與張伯英和李卿云二位先生對于碑帖的鑒定是一派,他們通過刻本可以斷定原刻的是墨跡上石還是帖翻帖,墨跡上石是真跡還是偽跡,這才是真正研究碑帖的鑒定方法,這需要鑒定者不僅懂書法藝術、懂鑒定還要懂文史知識。

手機版|

手機版|

二維碼|

二維碼|