一千多年前的唐代甌窯什么樣子?近日,在溫州永嘉披露了中國保存最為完整的唐代甌窯遺址,上萬件甌窯瓷器標本為人們揭開其埋藏千年的神秘面紗。

浙江省文物考古研究所和永嘉縣政府聯合舉行唐代坦頭甌窯遺址考古成果新聞發布會。該窯址的發掘成果豐厚,擁有六個“首次”,具有非常重要的考古價值,極大豐富了溫州歷史文化名城內涵。發布會結束后,相關人員現場參觀窯址,觀摩文物。

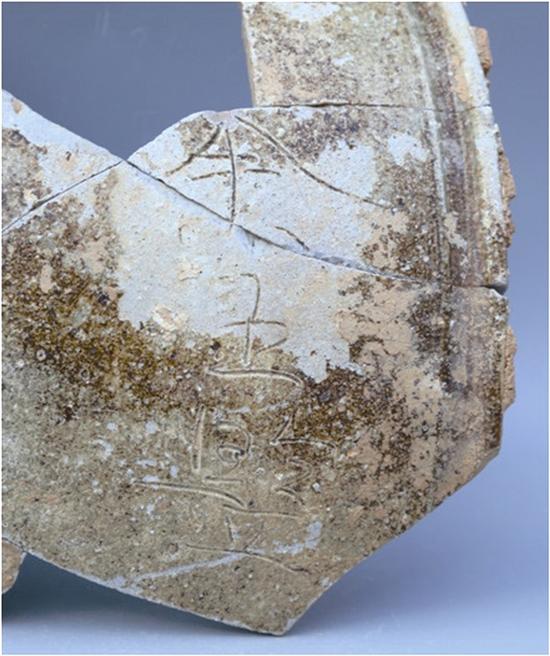

甌窯上刻有“大中十一年(857年)十一月”字樣

出土上萬件高質量瓷器窯具

入選今年浙江考古重要發現

坦頭甌窯遺址位于永嘉縣三江街道龍下村(原坦頭村)。省文物考古研究所研究員、考古隊領隊鄭建明博士介紹,今年5月~12月,為配合杭溫高鐵建設和甌窯小鎮的推進,經國家文物局批準,省文物考古研究所再次會同溫州市文物保護考古所、永嘉縣文物館,對坦頭窯址進行聯合發掘。

該遺址發掘面積950平方米,揭露出龍窯爐以及豐富的作坊遺跡、祭祀遺跡,出土器物種類接近30種,高質量瓷器和窯具數量超過上萬件,是唐代甌窯遺址中極具典型性的窯址。該遺址入選由省考古學會主辦的2017年度浙江考古重要發現。

目前已知的龍下村有兩個唐代時期甌窯古遺址。2005年,曾對其中一處窯址進行發掘,現場出土的大批精美甌窯瓷器標本,得到省考古專家的高度認可,為中國陶瓷史書記載的甌窯“縹瓷”提供了堅實有力的佐證。

甌窯上刻有“余王監”字樣甌窯上刻有“余王監”字樣

現場出土的瓷器現場出土的瓷器

成果豐厚擁有六個首次發現

全面完整揭露唐代甌窯窯場

鄭建明說,該窯址的發掘成果豐厚,擁有六個“首次”,具有非常重要的考古價值。

坦頭甌窯遺址的發掘,首次完整展示唐代甌窯窯場,包括窯爐、貯泥池、轆轤坑、釉料缸、房址等作坊遺跡,“這是目前發現的最為完整的甌窯窯場結構,基本可以展現唐代的制瓷工藝流程”。如窯爐為依山而建,長近40.4米,寬近2.1米,保存相當完整,保留了包括窯前操作室、火門、火膛、窯室等。

首次發現豐富的祭祀遺址。該遺跡位于窯爐的北邊,包括火炕坑、器物坑、擋墻與石砌地面等。其中在器物坑內有兩件器物,整齊排放,兩件器物均為唐代甌窯的罐,一件上蓋有唐代甌窯的寬圈足碗,另外一件蓋直筒形瓷質匣缽,明顯具有某種儀式功能。鄭建明認為,這在甌窯窯址甚至是浙江省窯址中還不曾發現。

遺址上發掘出各種類型的碗、壺、罐、碾輪、碟等,多以素面為主,少量劃花與褐彩裝飾。這也是首次較全面地揭示唐代甌窯產品的基本面貌與特征:胎釉質量上乘,面貌上以淺白的胎體上施以各種彩繪瓷為最具特征,在國內同時期的窯業中獨樹一幟。

另外,遺址還出土了用釉封口的瓷質匣缽以及部分可以與秘色瓷媲美的高質量青瓷,這也是首次在寧波上林湖以外的地區發現唐代的青瓷器。

在出土的眾多瓷器中,除了保存較好、制作精美且修復力非常高的青釉褐彩瓷器,有一件匣缽和瓷碗最具意義。這件匣缽上發現“余王監”三個字,瓷碗上則有“官作”字樣。鄭建明說,這也是首次發現唐代“官作”字樣的瓷器,對于了解整個唐代窯業管理制度,有著指向性意義。

同時,首次在甌窯遺址中發現紀年標本,一件匣缽上有“大中十一年”的紀年,由此確定為唐代中晚期甌窯產品,確立年代標尺。

唐代甌窯遺址現場唐代甌窯遺址現場

甌窯窯址主要集中在永嘉縣

豐富溫州歷史文化名城內涵

永嘉縣委常委、宣傳部部長葉朝陽說,甌窯窯址分布于溫州,但主要集中在永嘉縣,分布于楠溪江、烏牛溪、菇溪流域。坦頭窯址就屬于唐代繁榮興盛時期創燒的窯址,是甌窯的重要窯場,也是甌窯的重要分布區。

這塊區域目前有8個窯址12條窯爐。窯址聚集這一帶,是因為這里擁有豐富瓷土資源和充足的植被燃料供應,便利的水上交通條件,供古代先民沿山臨河建造窯爐,拉坯制瓷。窯址的發現不僅能深入挖掘和傳承甌窯歷史文化資源,更能助力甌窯特色小鎮的建設,促進甌文化品牌的創建,豐富溫州歷史文化名城內涵。

甌窯創燒于東漢末年,晉代開始成熟并進入繁盛期,唐宋時期達到極盛,元代開始逐漸衰落。因主要分布在甌江兩岸而得名,故名甌窯。正如瓷是中國的象征,甌則是溫州的文化圖騰,它對溫州社會人文等方面的影響巨大。

計劃建甌窯遺址文化公園

利用遺址做大甌文化品牌

目前,坦頭甌窯遺址挖掘工作告一段落,已進入整理、修復等工作。永嘉縣計劃圍繞甌窯遺址建設一個文化公園,將發掘出的龍窯窯爐以及豐富的作坊、祭祀等重要遺跡實施原址保護,以供展示參觀、共享文化遺產保護成果。

葉朝陽介紹,在古窯爐北側山坡將打造一條新窯爐,全方位展示窯爐結構,展現制瓷工藝和燒造技術。廢品堆積中清理出的器物,將在甌窯文化博物館陳列展示。

永嘉縣文廣新局副局長陳鳳嬌介紹,將利用該遺址做大甌文化品牌,比如把甌文化的展示與市民的休閑生活結合起來,建一個綜合性的甌文化中心;引進一批甌瓷研發、制造、銷售等為核心業務的企業,拓展甌瓷產業鏈,形成浙南甌瓷產業中心;加大與浙江工貿職業技術學院等高校合作,培養更多的甌瓷技術、產業人才等。

手機版|

手機版|

二維碼|

二維碼|