前些年中央電視臺推出的大型電視節目《中國漢字聽寫大會》曾風靡一時,在掀起全國漢字熱潮的同時也發人深省:在鍵盤輸入占主流的互聯網時代里,手寫漢字是否還有生存的意義與空間?今時今日,老祖宗代代相傳的漢字又該何去何從?

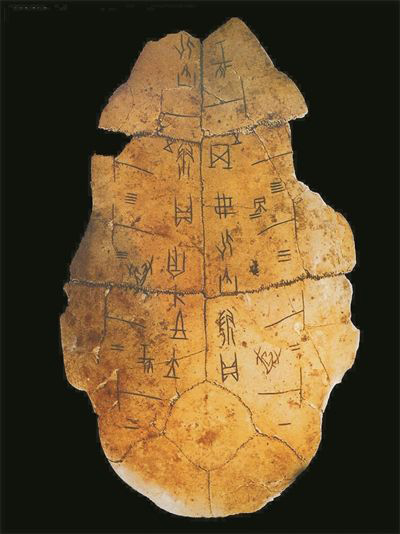

印光大師曾言:“字為世間至寶,能使凡者圣,愚者智,貧賤者富貴,疾病者康寧。圣賢道脈,得之于千古,身家經營,遺之于子孫,莫不仗字之力。”綜觀現存各族文字,漢字于世界之林中獨樹一幟,并吸引其他各族人民爭相學習和模仿,何也?筆者竊以為在一“博”字。先是漢字歷史之廣博。據目前考證來看,中國漢字最早可追溯至商代先民創造的甲骨文,后逐漸演變出金文、篆書、隸書、草書、楷書及行書,共經歷了近5000年的歷史,時間跨度之大,中間變化之紛繁復雜,自無法一言以蔽之。再者是漢字構造學問之博大。漢字是音形義的結合體,這三者如何雜糅成一?中國古時的學者們極具智慧地以“六書”——象形、指事、會意、形聲、轉注和假借——來歸納先祖的造字原理,后又按照這一理論再造新字。在這一過程中,出現了同源字、古今字、異體字和通假字等種種現象,從而使漢字得以“一生二,二生三,三生萬物”,不斷繁衍革新以至今日。

文字是人類文明進步的重要標志,更是一個民族文化的結晶。余光中在其散文名篇《聽聽那冷雨》中寫道:“一個方塊字是一個天地。”漢字之所以博大精深,其核心便在于廣闊的文化內涵。老祖宗造字之初,就從生活中汲取靈感,如四季時令、天文地理、生肖植物等等,從而賦予漢字多樣而統一的文化身份,因而那一方天地里能呈現出包羅世間萬象的繽紛面貌。各族文字皆有其奧妙所在,但能從文字進而轉化為一種藝術的,就僅有漢字而已。乍一看中國漢字,不外乎點和線的構成,但當那些點畫與線條被一種精巧的構思進行排列組合時,書法藝術便就此誕生。康有為說:“書雖小技,其精者亦通于道也。”在古人眼中,書法比起治學也許確是“小技”,然而技藝修煉到一定境界也能通達“道”之玄妙境地。中國的書、畫本就同源,如甲骨文及更早的象形文字,均以刻畫圖形來表意,后乃逐步衍生出相應的字形來。當“形”脫離“意”而獨立成為一種近于畫的樣式時,書法藝術的魅力便得以彰顯。觀名器之書與名家之作,金文稚氣未褪,古樸厚重;篆書嚴整勻稱,莊嚴肅穆;隸書“蠶頭燕尾”,穩健大氣;草書如駿馬奔馳,奔放浩蕩;楷書似女子玉立,端莊素雅又落落大方;行書則兼采草、楷所長,既有草書之靈動生氣,又不失楷書之嚴謹章法,動靜相宜。西漢揚雄云:“書,心畫也”,若置此類言論于中國書法史,即知其并非空穴來風。書法家往往心有所感則訴諸筆端,于是筆畫提按之間皆有其人之氣質神韻在,個中性情顯露無遺:張芝的“一筆書”縱橫恣肆、變幻萬端,確有一代“草圣”之落拓不羈;“二王”的行書雄秀流動、隨性所至,可見書者的灑脫“逸氣”;再看朱耷的“八大體”,禿筆藏鋒、質樸古雅,與其孤峭磊落的人格緊密相連。古人好以人品定書品,很大程度上與“字如其人”的主張有關,因此如蘇軾、顏真卿等品行俱佳等文人書法多有雄奇剛健之美譽,而如宋徽宗趙佶的“瘦金體”與米芾的書法則因為人方面的不良評判而不那么入流。然而立足當下來看,如若拋卻道德標準等衡量尺度,趙、米二人的書法均獨具特色,堪稱書法史上的“奇葩”。美學家朱光潛先生曾指出“審美的無功利性”,藝術之所以美,正在于其美得純粹,若一味以“書如其人”的一元視角去看待藝術,則不免有些道學冬烘的味道了。

手機版|

手機版|

二維碼|

二維碼|