蘇東坡買來了一頭牛,還有鋤頭、水桶、鐮刀之類的農(nóng)具,那是一個(gè)農(nóng)民的筆墨紙硯,收納著他的時(shí)光與命運(yùn)。勞作時(shí),蘇東坡頭戴竹笠,在田間揮汗。第一年種下的麥子在時(shí)光中發(fā)育,不斷抬高他的視線,讓他對未來的每一天都懷有樂觀的想象。孔孟老莊、四書五經(jīng),此時(shí)都沒了用場。他日復(fù)一日地觀賞著眼前的天然大書,對它在每個(gè)瞬間里的細(xì)微變化深感癡迷。

人生如蟻,他不是“不為五斗米折腰”,而是天天要為五斗米折腰。

一

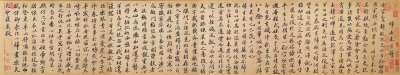

公元1082年,被稱為“天下行書第三”的《寒食帖》,在黃州,等著蘇軾書寫。

“天下行書第一”,是王羲之的《蘭亭集序》,寫于東晉永和九年(公元353年)。

四百年后,唐乾元元年(公元758年),顏真卿寫下“天下行書第二”——《祭侄文稿》。

在我看來,被稱作“天下行書第二”的,應(yīng)該是李白《上陽臺帖》。當(dāng)然,這只是出于個(gè)人偏好。藝術(shù)沒有第一名,《蘭亭集序》的榜首位置,想必與唐太宗李世民的推崇有關(guān),但假如它永遠(yuǎn)第一,后來的藝術(shù)史就沒有價(jià)值了,后來的藝術(shù)家就都可以洗洗睡了。

當(dāng)然我們也不必那么較真,每一個(gè)人,都有自己心中的第一。

無論怎樣,《寒食帖》,這“天下行書第三”,要等到《祭侄文稿》三百多年之后,才在蘇軾的筆下,恣性揮灑。

王羲之《蘭亭集序》原稿已失,故宮博物院收藏的,是唐代虞世南、褚遂良的臨本和馮承素的摹本,臺北故宮博物院亦藏有褚遂良臨絹本和定武本。

顏真卿《祭侄文稿》和蘇軾《寒食帖》,則都保存在臺北故宮博物院。

在《祭侄文稿》和《寒食帖》之間,有五代楊凝式,以超逸的書美境界獲得了顯著的歷史地位;有梅妻鶴子的林逋,書法如秋水明月,干凈透澈,一塵不染;有范仲淹,“落筆痛快沉著”。他們的作品,故宮博物院都有收存。其中范仲淹的楷書《道服贊》,筆法瘦硬方正,民國四公子之一的張伯駒先生說它“行筆瘦勁,風(fēng)骨峭拔如其人”,《遠(yuǎn)行帖》和《邊事帖》,一律粉花箋本,亦在清勁中見法度,一如他的人格,“莊嚴(yán)清澈,信如其品”。

但宋代書法的真正代表,卻是“蘇黃米蔡”。蘇軾《寒食帖》,則被認(rèn)為是宋人美學(xué)的最佳范例。

這幅字,是在一個(gè)原本與蘇軾毫無干系的地方——黃州完成的。也是在這一年,蘇軾寫下了《念奴嬌·赤壁懷古》《赤壁賦》和《后赤壁賦》。

這字,這詞,這文,無不成為中國藝術(shù)史上的不朽經(jīng)典。

將近一千年后,我在書房里臨寫《寒食帖》,心里想著,公元1082年究竟是怎樣的一個(gè)年份;在這一年,蘇軾的生命里,到底發(fā)生了什么?

二

11世紀(jì),那個(gè)慷慨收留了蘇軾的黃州,實(shí)際上還是一片蕭索之地。這座位于大江之湄的小城,距武漢市僅需一個(gè)小時(shí)車程,如今早已是滿眼繁華,而在當(dāng)時(shí),卻十分寥落荒涼。

蘇軾在兒子蘇邁的陪伴下,一路風(fēng)塵、踉踉蹌蹌地到了黃州——一個(gè)原本與他八竿子打不著的荒僻之地。那時(shí)的他,一身鮮血,遍體鱗傷。烏臺詩獄,讓他領(lǐng)教了那個(gè)朝代的黑暗。所幸,他沒有被推上斷頭臺。黃州雖遠(yuǎn),畢竟給了他一個(gè)喘息的機(jī)會,讓他慢慢適應(yīng)眼前的黑暗。他的入獄,固然是小人們精誠合作的結(jié)果,但不能說與他自己沒有干系。那時(shí)的他,年輕氣盛,對劣行從不妥協(xié),在他的心里,一切都是黑白分明,但對于對方,他無可奈何,自己,卻落了一堆把柄,所謂殺敵一千,自損八百。他喜歡寫詩,喜歡在詩里發(fā)牢騷,他不懂“墻里秋千墻外道”的道理,說到底,是他的生命沒有成熟。那成熟不是圓滑,而是接納。黑暗與苦難,不是在旦夕之間可以掃除的,在消失之前,他要接納它們,承認(rèn)它們的存在,甚至學(xué)會與它們共處。

那段時(shí)間,蘇軾開始整理自己復(fù)雜的心緒。蔣勛說:“這段時(shí)間是蘇軾最難過、最辛苦、最悲劇的時(shí)候,同時(shí)也是他生命最領(lǐng)悟、最超越、最升華的時(shí)候。”

人是有適應(yīng)性的,他開始適應(yīng),而且必須適應(yīng)這里的生活。

從蘇軾寫給王慶源的信中,我們可以看到他在黃州最初的行跡:

扁舟草履,放浪山水間。客至,多辭以不在,往來書疏如山,不復(fù)答也。此味甚佳,生來未曾有此適。

在給畢仲舉的信中,又說:

黃州濱江帶山,既適耳目之好,而生事百須,亦不難致,早寢晚起,又不知所謂禍福安在哉?

到了黃州,蘇軾父子一時(shí)無處落腳,只好在一處寺院里暫居。那座寺院,叫定惠院,坐落在城中,東行五十步就是城墻的東門,雖幾度興廢,但至今仍在。院中有花木修竹,園池風(fēng)景,一切都宛如蘇軾詩中所言。只是增加了后世仰慕者的題字匾額,其中最引人注目的,當(dāng)是晚清名臣林則徐寫下的一副對聯(lián):嶺海答傳書,七百年佛地因緣,不僅高樓鄰白傅;岷峨回遠(yuǎn)夢,四千里仙蹤游戲,尚留名剎配黃州。

蘇軾寓居定惠院之東,抬眼,見雜花滿山,竟有海棠一株。海棠是蘇軾故鄉(xiāng)的名貴花卉,別地向無此花,像黃州這樣偏遠(yuǎn)之地,沒有人知道它的名貴。看見那株海棠,蘇軾突然生出一種奇幻的感覺。他抬首望天,心想一定是天上的鴻鵠把花種帶到了黃州。那株茂盛而孤獨(dú)的繁華,讓他瞬間看到了自己。他慘然一笑,吟出一首詩:

江城地瘴蕃草木,唯有名花苦幽獨(dú)。嫣然一笑竹籬間,桃李漫山總粗俗。也知造物有深意,故遣佳人在空谷。自然富貴出天姿,不待金盤薦華屋。朱唇得酒暈生臉,翠袖卷紗紅映肉。林深霧暗曉光遲,日暖風(fēng)輕春睡足。雨中有淚亦凄愴,月下無人更清淑。先生食飽無一事,散步逍遙自捫腹。不問人家與僧舍,拄杖敲門看修竹。忽逢絕艷照衰朽,嘆息無言揩病目。陋邦何處得此花,無乃好事移西蜀。寸根千里不易致,銜子飛來定鴻鵠。天涯流落俱可念,為飲一樽歌此曲。明朝酒醒還獨(dú)來,雪落紛紛那忍觸。

當(dāng)年唐玄宗李隆基在沉香亭召見楊貴妃,貴妃宿醉未醒,玄宗見她“朱唇酒暈”,笑曰:“豈是妃子醉耶?真海棠睡未足耳。”唐玄宗以人比花,蘇軾則是以花自寓了。

初到黃州的日子里,他沒事就抄寫這首詩,不知不覺之間,竟然抄寫了幾十本。

獨(dú)自走路,在這無人問候的小城,沒有朋友,沒有人知道他的來歷,只有一株遠(yuǎn)遠(yuǎn)的花樹,與他相依為伴。這個(gè)倉皇疲憊的旅者,愿意像楊貴妃那樣,宿醉不醒。竹葉在定惠院綿密的風(fēng)聲中晃動著,蘇軾沉沉地睡去,像他詩里寫的:

畏蛇不下榻,睡足吾無求。

醒來時(shí),窗外依舊是綿密的風(fēng)聲,還夾雜著竹子的清香。于是他覺得,這巢穴雖小,卻是那樣地溫暖。蕭蕭的風(fēng)聲中,他再次睡去,“昏昏覺還臥,輾轉(zhuǎn)無由足”,但沒有做夢。即使做夢,也不會夢到朝廷上的歲月,那歲月已經(jīng)太遠(yuǎn),已被他甩在身后,丟在千里外的皇城中。

但有時(shí)也有夢。他會夢見故人,夢見自己的父親、弟弟,夢見司馬光、張方平,甚至夢見王安石。這讓他在夢醒時(shí)分感到一種徹骨的孤寂。這里遠(yuǎn)離朝闕,朋友都遠(yuǎn)在他鄉(xiāng),找不出一個(gè)可以交談的人,連敵人都沒有。

寂寞中的孤獨(dú)者,是他此時(shí)唯一確定的身份。

在定惠院寓居,他寫下一首《卜算子》:

缺月掛疏桐,漏斷人初靜。誰見幽人獨(dú)往來,縹緲孤鴻影。驚起卻回頭,有恨無人省。揀盡寒枝不肯棲,寂寞沙洲冷。

他會在萬籟俱寂時(shí)刻,漫步于修竹古木之間,諦聽風(fēng)聲雨聲蟲鳴聲,也有時(shí)去江邊,撿上一堆石子,獨(dú)自在江面上打水漂。還有時(shí),他干脆跑到田間、水畔、山野、集市,追著農(nóng)民、漁父、樵夫、商販談天說笑,偶爾碰上不善言辭的人,無話可說,他就央告人家給他講個(gè)鬼故事,那人或許還要推辭,搖頭說:“沒有鬼故事。”蘇軾則說:“瞎編一個(gè)也行!”

話落處,揚(yáng)起一片笑聲。

三

花開花落,風(fēng)月無邊,可以撫慰腦子,卻不能安撫肚子。蘇軾的俸祿,此時(shí)已微薄得可憐。身為謫放官員,朝廷只提供一點(diǎn)微薄的實(shí)物配給,正常的俸祿都停止了。而蘇軾雖然為官已二十多年,但如他自己所說,“俸入所得,隨手輒盡”,是名副其實(shí)的“月光族”,并無多少積蓄。按照黃州當(dāng)時(shí)的物價(jià)水平,一斗米大約二十文錢,一匹絹大約一千二百文錢,再加上各種雜七雜八的花銷,一個(gè)月下來也得四千多文錢。對于蘇軾來說,無疑是一筆巨款。更何況,他的家眷也來到黃州相聚,全家團(tuán)圓的興奮過后,一個(gè)無比殘酷的現(xiàn)實(shí)橫在他們面前:這么多張嘴,拿什么糊口?

為了把日子過下去,蘇軾決定實(shí)行計(jì)劃經(jīng)濟(jì):月初,他拿出四千五百錢分作三十份,一份份地懸掛在房梁上。每天早晨,他用叉子挑一份下來,然后藏起叉子,即便一百五十錢不夠用,也不再取。一旦有節(jié)余,便放進(jìn)一只竹筒。等到竹筒里的錢足夠多時(shí),他就邀約朋友,或是和夫人王閏之以及侍妾王朝云沽酒共飲。

即使維持著這種最低標(biāo)準(zhǔn)的生活,蘇軾帶到黃州的錢款,大概也只能支撐一年。一年以后該怎么辦?妻子憂心忡忡,朋友也跟著著急,只有蘇軾淡定如常,說:“至?xí)r,別作經(jīng)畫,水到渠成,不須預(yù)慮。”意思是,等錢用光了再作籌劃,正所謂水到渠成,無須提前發(fā)愁,更不需要提前預(yù)支煩惱。

等到第二年,家中的銀子即將用盡的時(shí)候,生計(jì)的問題真的有了解決的辦法。那時(shí),已經(jīng)是春暖時(shí)節(jié),山谷里的杜鵑花一簇一簇開得耀眼,蘇軾穿著單薄的春衫,一眼看見了黃州城東那片荒蕪的坡地。

馬夢得最先發(fā)現(xiàn)了那片荒蕪的山坡。他是蘇軾在汴京時(shí)最好的朋友之一,曾在太學(xué)里做官,只因蘇軾在他書齋的墻壁上題了一首杜甫的詩《秋雨嘆》,受到圍攻,一氣之下他辭了官,鐵心追隨蘇軾。蘇軾到黃州,他也千里迢迢趕來,與蘇軾同甘共苦。

馬夢得向官府請領(lǐng)了這塊地,蘇軾從此像魯濱遜一樣,開始荒野求生。

那是一片被荒置的野地,大約百余步長短,很久以前,這里曾經(jīng)做過營地。幾十年后,曾經(jīng)拜相(參知政事)的南宋詩人范成大來黃州拜謁東坡,后來在《吳船錄》里,他描述了東坡的景象:

郡東山壟重復(fù),中有平地,四向皆有小岡環(huán)之。

那片被荒棄的土地,蘇軾卻對它一見傾心,就像一個(gè)饑餓的人,不會對食物太過挑剔。這本是一塊無名高地,因?yàn)樗挥诔菛|,讓蘇軾想起他心儀的詩人白居易當(dāng)年貶謫到忠州做刺史時(shí),也居住在城東,寫了《東坡種花二首》,還寫了一首《步東坡》,所以,蘇軾干脆把這塊地,稱為“東坡”。

他也從此自稱“東坡居士”。

中國文學(xué)史和藝術(shù)史里大名鼎鼎的蘇軾,此時(shí)才算正式出場。

四

蘇東坡不會忘記那一年——宋神宗元豐三年(公元1080年),他在那塊名叫東坡的土地上開始嘗試做一個(gè)農(nóng)民。

蘇東坡開始農(nóng)業(yè)生產(chǎn)的第一個(gè)動作,應(yīng)該是“煽風(fēng)點(diǎn)火”,因?yàn)槟切┛莶荩χ驴拢瑥潖澢p繞在土地上,拒絕著莊稼生長,蘇東坡覺得既刺手,又棘手。于是,蘇東坡在荒原上點(diǎn)了一把火。今天我們想象他當(dāng)時(shí)呼喊與奔跑的樣子,內(nèi)心都會感到暢快。因?yàn)樗恢粺チ说厣系碾s草,也燒去了他心里的雜草。自那一刻起,他不再患得患失,而是開始務(wù)實(shí)地面對自己生命中的所有困頓,他懂得了自己無論站立在哪里,都應(yīng)當(dāng)從腳下的土壤中汲取營養(yǎng)。火在荒原上燃起來,像有一支畫筆,涂改了大地上的景物。大火將盡時(shí),露出來的不僅是滿目瓦礫,竟然還有一口暗井。那是來自上天的犒賞,幫助他解決了灌溉的問題。這讓蘇東坡大喜過望,說:“一飽未敢期,瓢飲已可必!”那意思是,吃飽肚子還是奢望,但是至少,不必為水源發(fā)愁了。

蘇東坡買來了一頭牛,還有鋤頭、水桶、鐮刀之類的農(nóng)具,那是一個(gè)農(nóng)民的筆墨紙硯,收納著他的時(shí)光與命運(yùn)。勞作時(shí),蘇東坡頭戴竹笠,在田間揮汗。第一年種下的麥子在時(shí)光中發(fā)育,不斷抬高他的視線,讓他對未來的每一天都懷有樂觀的想象。孔孟老莊、四書五經(jīng),此時(shí)都沒了用場。他日復(fù)一日地觀賞著眼前的天然大書,對它在每個(gè)瞬間里的細(xì)微變化深感癡迷。

我們沒有必要把蘇東坡的那段耕作生涯過于審美化,像陶淵明所寫,“晨興理荒穢,戴月荷鋤歸”,因?yàn)閷τ谔K東坡本人來說,他的所有努力都不是為了審美,而是為了求生。我從小在城市里長大,不曾體驗(yàn)過稼穡之苦,也沒有在廣闊天地里練過紅心,但我相信,農(nóng)民是世界上最艱苦的職業(yè)之一。對蘇東坡而言,這艱辛是具體的,甚至比官場還要牢固地控制著他的身體。他不是“不為五斗米折腰”,而是天天要為五斗米折腰,折得他想直都直不起來。

但他是對土地折腰,不是對官場折腰。相比之下,還是對土地折腰好些——當(dāng)他從田野里直起身,他的腰身可以站得像樹干一樣筆直,而在官場上,他的腰每時(shí)每刻都是彎的,即使睡覺、做夢,那腰也是彎的。李公麟《孝經(jīng)圖》卷中的這個(gè)細(xì)節(jié),就是對這一身體命運(yùn)的生動記錄。一個(gè)人生下來,原本是健康的,但官場會把他培養(yǎng)成殘疾人——身體與精神的雙重殘疾,死無全尸,因?yàn)樵谒篮螅撵`魂也是彎曲的。

土地是講理的,它至少會承認(rèn)一個(gè)人的付出,一分耕耘,幾分收獲。

他的勞動生涯再苦再累,他的心是自由的。土地征用了他的身體,卻使他的精神得到了自由。在這里,他無須蠅營狗茍、茍且偷安。官場培養(yǎng)表演藝術(shù)家,他們臉上可以變換出無數(shù)種表情,但沒有一種表情是屬于他們自己的。他們都是演技派,而蘇東坡是本色派,他不會裝,也裝不像——他的表演課永遠(yuǎn)及不了格。官場上絕大多數(shù)官員都會認(rèn)為,這世界上什么都可以丟,唯獨(dú)官位不能丟;而對于蘇東坡來說則剛好相反,如果這個(gè)世界一定要從他身上剝奪什么,那就把官位拿去吧,剩下的一切,他都舍不得丟掉。

蘇東坡站在烈日下的麥田里,成了麥田里的守望者,日復(fù)一日地經(jīng)受著風(fēng)吹和日曬,人變得又黑又瘦。他的臂膀和雙腿,從來也沒有像這樣酸脹,從酸脹轉(zhuǎn)為腫痛,又從腫痛轉(zhuǎn)為了麻木。而他的情緒,也由屈辱、悲憤,轉(zhuǎn)化為平淡,甚至喜悅。那喜悅是麥田帶給他的——那一年,湖北大旱,幸運(yùn)的是,蘇東坡種的麥子,長勢旺盛,芒種一過,麥子就已成熟。

這是田野上最動人的時(shí)刻,蘇東坡一家在風(fēng)起云涌的麥田里,搶收麥子。他讓妻子用小麥與小米摻雜,將生米做成熟飯。他吃得香,只是孩子們覺得難以下咽,說是在“嚼虱子”,夫人王閏之則把它稱作“新鮮二紅飯”。

但蘇東坡心中的自我滿足是無法形容的,因?yàn)樗?jīng)歷了一次神奇的萃取,用他艱辛而誠實(shí)的勞動,把大自然的精華萃取出來。

一個(gè)黃昏里,他從田里返回住處。吱呀一聲,沉重的門被推開了。樸素的農(nóng)舍里沒有太多的東西,只有簡易的床榻,有吃飯和讀書兼顧的桌子,有長長的木柜放在地上,上面或許擺放著一面女人用來梳妝的鏡子——那是唯一可以美化他們的事物。太陽的余光從屋檐的齒邊斜射進(jìn)窗格,一些灰塵的微粒在方形的光中飄動,證明屋子里的空氣不是絕對靜止。生活是那樣自然而然,他好像與生俱來,就生活在這樣一個(gè)場景中。繁華的汴京、皇宮、朝廷,好像都是不切實(shí)際的夢。這里似乎只有季節(jié),卻看不見具體的日子。但他并不失望,因?yàn)榧竟?jié)的輪回里,就蘊(yùn)藏著未來的希望,這是至關(guān)重要的。

獨(dú)自啜飲幾杯薄酒,晃動的燈影,映照出一張瘦長的臉。

蘇東坡提起筆,將筆尖在硯臺上掭得越來越細(xì),然后神態(tài)安然地,給朋友們寫信。這段時(shí)間,為他留下最多文字的就是書信尺牘。他說:“我現(xiàn)在在東坡種稻,雖然勞苦,卻也有快樂。我有屋五間,果樹和蔬菜十余畦,桑樹一百余棵,我耕田妻養(yǎng)蠶,靠自己的勞動過日子。”

后來,老友李常任淮南西路提刑,居官安徽霍山,聽說蘇東坡在耕田糊口,就給他帶來了一批柑橘樹苗。這讓他沉醉在《楚辭》“青黃雜糅,文章爛兮”的燦爛辭句里。他在詩里自嘲:“饑寒未知免,已作太飽計(jì)。”

假如我們能夠于公元1082年在黃州與蘇東坡相遇,這個(gè)男人的面容一定會讓我們吃驚——他不再是二十年前初入汴京的那個(gè)單純俊美的少年,也不像三年前離開御史臺監(jiān)獄時(shí)那樣面色憔悴蒼白,此時(shí)的蘇東坡,瘦硬如雕塑,面色如銅,兩鬢皆白,以至于假若他在夢里還鄉(xiāng),從前的發(fā)妻都會認(rèn)不出他來,此時(shí)的他,早已“塵滿面,鬢如霜”。

有一天夜晚,蘇東坡坐在燈下,看見墻壁上的瘦影,自己竟悚然一驚。他沒有想到自己已經(jīng)瘦成這個(gè)樣子。他趕忙叫人來畫,只要他畫輪廓,不要畫五官。畫稿完成時(shí),每個(gè)人都說像,只看輪廓,就知道這是蘇東坡。

五

似乎一切都回到了原點(diǎn)。蘇東坡原本就出身于農(nóng)家,假如他不曾離家,不曾入朝,不曾少年得志,在官場與文場兩條戰(zhàn)線上盡得風(fēng)流,他或許會在故鄉(xiāng)眉州繼承祖業(yè),去經(jīng)營自家的土地,最多成為一個(gè)有文化的勞動者。此時(shí),他在官場上轉(zhuǎn)了一圈,結(jié)局還是回到土地上,做一介農(nóng)夫。

好像一切都不曾開始,就已結(jié)束。

但他不是一個(gè)普通的農(nóng)夫。對于一個(gè)農(nóng)夫來說,田野家園,構(gòu)成了他全部的精神世界,而對蘇東坡來說,田野即使大面積地控制了他的視線,在他的心里也只占了一個(gè)角落。他的心里還有詩,有夢,有一個(gè)更加深厚和廣闊的精神空間等待他去完成。他的精神半徑是無限的。

我想那時(shí),不安和痛苦仍然會時(shí)時(shí)襲來。那是文墨荒疏帶來的荒涼感,對于蘇東坡這樣的文人,“會引起一種特殊的饑餓感”。每當(dāng)夜里,蘇東坡一個(gè)人靜下來,他的心底便會幽幽地想起一個(gè)人。他從來沒有見過那個(gè)人,但在蘇東坡的案頭,那人的詩集翻開著,蘇東坡偶爾閑暇,便會讀上幾句。讀詩與寫詩,其實(shí)都是一個(gè)選定自我的過程。一個(gè)人,喜歡什么樣的詩,他自己就是一個(gè)什么樣的人。

公元4世紀(jì)的東晉,有一個(gè)詩人,曾經(jīng)當(dāng)過江州祭酒、建威參軍、鎮(zhèn)軍參軍、彭澤縣令。但這一串威赫的名聲拴不住他的心,終于,他當(dāng)彭澤縣令八十多天,便棄職而去,歸隱在鄱陽湖邊一個(gè)名叫斜川的地方,寫下《歸園田居》這些詩歌,和《桃花源記》《五柳先生傳》《歸去來兮辭》這些不朽的散文。

陶淵明的名字,對中國人來說早就如雷貫耳,在蘇東坡的時(shí)代亦不例外。那段時(shí)光里,陶淵明成了蘇東坡最好的對話者。他說:“淵明詩初視若散緩,熟讀有奇趣。如‘曖曖遠(yuǎn)人村,依依墟里煙。狗吠深巷中,雞鳴桑樹顛’。又曰:‘采菊東籬下,悠然見南山’,大率才高意遠(yuǎn),則所寓得奇妙,遂能如此,如大匠運(yùn)斤,無斧鑿痕,不知者則疲精力,至死不悟。”

時(shí)間把這兩位不同時(shí)代的詩人越推越遠(yuǎn),但在蘇東坡的心里,他們越來越近。或許,只有在黃州,在此際,蘇東坡才能如此深入地進(jìn)入陶淵明的內(nèi)心。蘇東坡喜歡陶淵明,是因?yàn)樗⒉患內(nèi)粸榱吮苁啦哦萑肷搅郑潜е环N審美的態(tài)度,來重塑自己的人生。他不是消極的,而是積極的。他也不是避世,而是入世,只不過這個(gè)“世”,不同于那個(gè)“世”。在陶淵明心里,這個(gè)“世”更加真實(shí)、豐沛和生動,風(fēng)日流麗、魚躍鳶飛、一窗梅影、一棹扁舟,都蘊(yùn)含著人生中不能錯過的美。生命就像樹枝上一枚已熟軟的杏子,剝開果皮,果肉流動的汁液鮮活芳香,散發(fā)著陽光的熱度。陶淵明要把它吃下去,而不是永遠(yuǎn)看著它,事不關(guān)己,高高掛起。這位田野里質(zhì)樸無華的農(nóng)民,不僅開辟了中國山水文學(xué)之美,也成就了中國士大夫人生與人格之美,讓自然、生活與人,彼此相合。

七個(gè)世紀(jì)以后,在黃州,在人間最孤寂的角落,蘇東坡真正讀懂了陶淵明,就像兩片隔了無數(shù)個(gè)季節(jié)的葉子,隔著幾百年的風(fēng)雨,卻脈絡(luò)相通,紋路相合。張煒說:“他們都是出入‘叢林’(指官場叢林)之人,都是身處絕境之人,都是痛不欲生之人,都是矛盾重重之人,都是愛酒、愛詩、愛書、愛友人、愛自然之人。”蘇東坡一遍遍地抄寫《歸去來兮辭》。時(shí)至今日,我在臺北故宮博物院打量這件手稿原跡,仍見濕潤沖淡之氣在往昔書墨之間流動回轉(zhuǎn)。那是他在書寫自己的前世——他在詞里說:“夢中了了醉中醒,只淵明,是前生。”寫字的時(shí)候,他就成了陶淵明,而黃州東坡,就是昔日的斜川。

清末民初大學(xué)者王國維在《文學(xué)小言》中寫道:

三代以下之詩人,無過于屈子、淵明、子美、子瞻者。此四子若無文學(xué)之天才,其人格亦自足千古。故無高尚偉大之人格,而有高尚偉大文章者,殆未之有也。

天才者,或數(shù)十年而一出,或數(shù)百年而一出,而又須濟(jì)之以學(xué)問,帥之以德性,始能產(chǎn)生真正之大文學(xué)。此屈子、淵明、子美、子瞻等所以曠世而不一遇也。

自夏商周三代以下,浩瀚數(shù)千年,王國維只篩選出四個(gè)人,分別是:屈原、陶淵明、杜甫、蘇東坡。而這四個(gè)人,幾乎全部集中在上一個(gè)一千年,也就是公元前340年(屈原出生)到公元1101年(蘇東坡去世),此后近一千年(12世紀(jì)到20世紀(jì)),一個(gè)名額也沒占上。

手機(jī)版|

手機(jī)版|

二維碼|

二維碼|