近兩年,百米沖刺爭看文物的“故宮跑”,從故宮蔓延到眾多的文物展出場館和文藝演出現場。“排長隊+沖刺跑”折射出大眾對文化生活的井噴式需求,以及文化有效供給的不足。如果能夠因勢利導、引向深入,這種對文化生活的熱情就會成為文化大發展大繁榮的先聲。

“故宮跑”的頻繁出現當然是一件好事。在物質匱乏的年代,人們要為衣食住行排長隊,奔波于各種各樣的“白菜跑”“食鹽跑”“醬油跑”,無暇照顧心靈和情感的需要。當衣食住行充裕豐足之后,文化生活的需要才會浮出水面。人們開始有時間、有精力去照顧自己的心靈和情感了,也才有能力、有體力進行“故宮跑”。

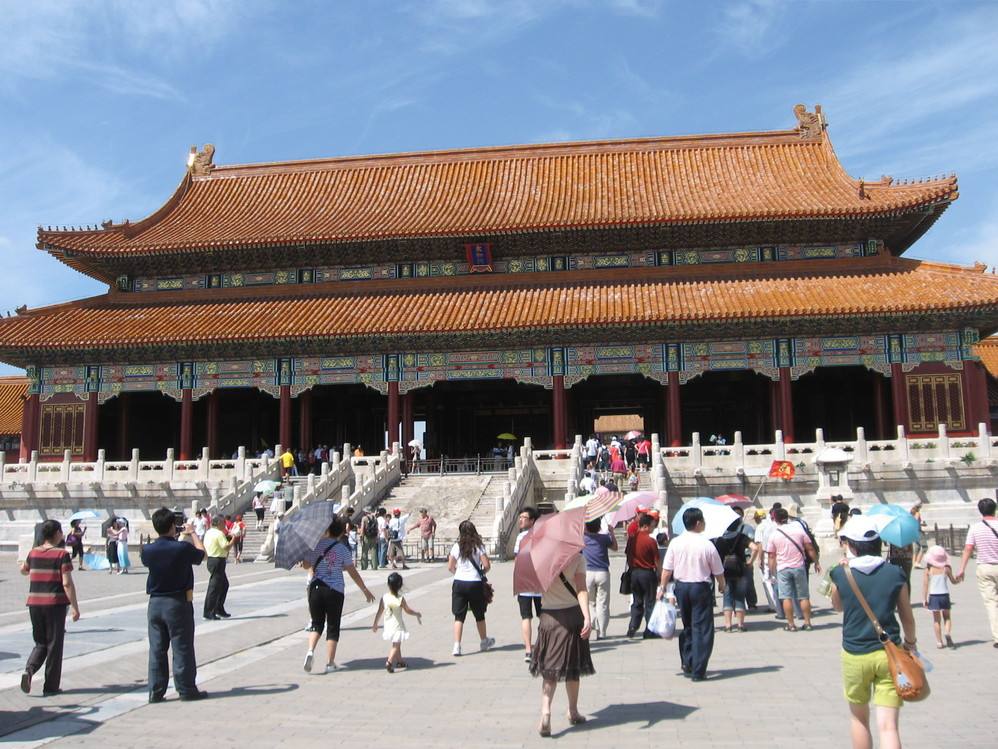

盤點近幾年的熱門文化活動不難發現,“故宮跑”漸成常態。2015年《清明上河圖》展覽的最后一天,觀眾需要排隊至少13個小時。今年《大英博物館百物展》在北京和上海開展,兩地最長排隊時間都達三四個小時。《千里江山圖》特展、上海百樂門開放、敦煌莫高窟、話劇《茶館》和《窩頭會館》,都引發了一輪又一輪的排隊熱潮。

面對人們對文化生活的需要,當務之急是擴大供給,提供更多高品質、符合群眾需要的文化藝術資源。以故宮博物院為例,盡管目前的藏品展覽增長了一倍,從過去的七八千件增至一萬七八千件,但也僅僅展出了故宮全部藏品的1%左右。故宮99%的珍貴藏品仍然只能沉睡在庫房里,無緣與大眾見面。如何把豐富的文物資源、文化資源充分利用起來,以多種形式和途徑滿足人們的文化生活需要,是文化界面臨的緊迫課題。

當然,從另一方面看,我們對于“故宮跑”也要有全面冷靜的判斷。人們對文化生活的熱情,是否真如新聞事件中呈現的那么迫切?這種熱情有多少“虛火”的成分?怎樣才能因勢利導、深入挖掘,使人們對于一時、一地、一事的熱情,轉化為對文化生活持續、全面的熱情?

其實,細加推敲不難發現,一次又一次的“故宮跑”與其說是一個個文化事件,不如說是一個個大眾傳播事件。這些引發“故宮跑”的展覽和文藝演出,在大眾傳播上都具備“爆點”因素,能夠迅速啟動信息鏈式傳播,激發受眾的好奇心和參與熱情。舉例來說,在《大英博物館百物展》展出期間,冒著酷暑烈日排幾個鐘頭長隊的觀眾里面,很多人并不熟悉展品的情況,不了解它們在人類歷史文化坐標上的重要位置和價值。他們只是充滿了好奇,想看看從大英博物館800多萬件藏品中精選出來的展品,否則就“可惜了”。

故宮博物院等一些熱門博物館機構固然門庭若市,但在全國范圍內,大多數博物館冷冷清清,很多珍貴藏品乏人問津。熱門的書畫作品集萬千寵愛于一身,一些冷門的文物連基本的保護都成為難題。近兩年,文物大省山西嘗試引入企事業單位和社會資本,以解決大量文物資源保護乏力的難題。有明星、有知名IP的文藝演出一票難求,很多地方文藝院團、地方劇種、非物質文化項目卻無人關注。

對于文化的真正熱情,不應該僅僅表現在熱捧少數熱門展覽和文藝演出上,更應該是一種沉浸式的文化體驗,是對于文化生活的全方位追求,使文化成為一種生活方式。如果人們具有廣泛的閱讀習慣,作家、詩人群體就能成長起來。如果人們習慣于安排一部分生活支出用來購買畫家畫作裝飾家居,那么一些不知名的畫家就能獲得生存空間,未來的畫壇巨擘就有可能由此起步。到戲院看戲,去音樂廳聽音樂,進電影院看電影,在美術館、博物館看展覽,這些如果成為人們日常生活的必備項目,整個文化藝術領域就能日益活躍,得到發展繁榮的源頭活水。

文化成為全社會的時尚談資,說明在人們認同的價值體系里,文化代表著一種更高、更美好的價值。這種對于文化的熱情、追求和向往彌足珍貴。但另一方面,在人們的日常生活中,還存在著大量缺乏審美能力和文化素養的現象。在社交媒體上,每天都在熱傳一些反常識、反文化的養生偏方和小道謠言。兩相對照,更足以說明要對這種“文化熱情”因勢利導,將之引向深入、做細做實。當“故宮跑”轉化為全社會對于文化生活的普遍熱情和全面追求,文化藝術的繁榮就指日可待了。

手機版|

手機版|

二維碼|

二維碼|