1月3日,有群眾反映稱,自貢有著數百年歷史的古寺——洞山寺被私人占用來養豬,并正在擴建養殖場,擔心長期下去導致文物遭到破壞。從沿灘區文物管理所獲悉,4日上午,工作人員經實地調查發現,正在擴建的養殖場屬于違法建設,已責令停工并限期拆除。

古寺養豬,堪稱奇聞,但對于洞山寺而言,卻并不讓人奇怪。原因在于,盡管這座古寺歷史悠久,也曾經聞名遐邇,卻似乎一直被人“遺忘”。除了1789年因乾隆“駕到”而大修土木外,其后相當長一段時期,少于維護,更談不上修繕,可謂“被遺忘的寺廟”。

被“遺忘”的后果即是,這座當年由住持僧人會同當地729位名流耗巨資、砌石墻、雕龍柱、整修一新的“帝候寺(曾用名)”,如今卻僅剩“正殿保存完整”,就連乾隆御筆題寫的寺前牌坊也不見蹤影。據史書記載,牌匾上乾隆手書“垂清蔭漏月修簧匝蘚斑假館,久臨方丈地準眸軒豁一心間”,中批“捎云古樹”,順帶把寺廟門前的兩顆大榕樹夸贊了一番。

或許正是乾隆所題牌匾不見的緣故,讓“帝候寺”名不副實而減色不少,故而洞山寺歷來并不為人熟知。即便2009年初夏,由于當地文物普查人員的到訪,洞山寺再度被人們所提及,但似乎并未就此躋身文物保護行列。就連其所在的仙市古鎮,作為國家級歷史文化名鎮,其古跡介紹中的“五廟”,亦未將其納入在內,由此可見洞山寺的“雞肋”處境。

眾所周知,仙市古鎮以“四街、五棧、五廟、一祠、三碼頭、一鯉、三牌坊、九碑、十土地”著稱,其精美的古典建筑群和興盛的佛教文化更是享有盛名。相比之下,洞山寺被“冷落”并不讓人意外。如此看來,洞山寺唯一保存完好的正殿被養豬場包圍且肆意擴張,不能不說是源于被“冷落”之故。

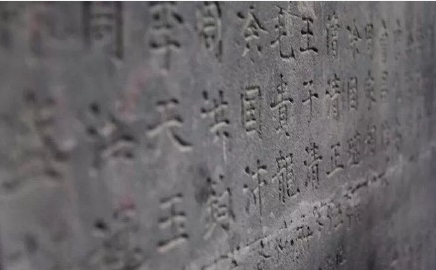

然而,盡管仙市古鎮美景林立,也不該將洞山寺“遺忘”。當地文物保護部門證實,洞山寺“寺內石雕、木雕、泥塑遍布整個建筑,具有一定的文物和歷史研究價值”。更何況,從史書記載和殿中石刻來看,洞山寺當年也曾雄渾壯觀。乾隆能專程到此一游,并題牌匾夸贊,可見洞山寺絕非是應該被忽略的“尋常之寺”。

故而,無論是從洞山寺曾經有過的風光,還是其具有的文物和歷史研究價值來看,都應當恢復其歷史“本來面目”。譬如,盡力尋找失蹤的乾隆所題牌匾,這是整座寺廟的“點睛之筆”。若無果,則不妨考慮依據史實對其進行“復原”。然后在此基礎上,撥款完成對整個洞山寺的修繕,讓其重現當年風采。

對于一個具有悠久歷史文化傳統的國度而言,“古寺養豬”無疑是文物保護之痛。盡管當地叫停了養豬場擴建,但并不意味著洞山寺從此就會免遭“涂炭”。期待當地文物保護部門盡快出臺措施,將洞山寺的修繕還原納入議事日程,從而讓古寺早日煥發生機。

手機版|

手機版|

二維碼|

二維碼|