相信很多人都有這樣的感受:還是要帶著背景知識去博物館的。我們去博物館看些什么呢?那些與我們相距多年的文物,除了帶給我們視覺上的美好,其背后的故事也是我們應該知曉的。這個故事一定程度上是對這個文物的豐富,代表了它的價值。而如何傳達這樣的價值就成了博物館需要思考的問題。

英國的大英博物館、法國的盧浮宮、美國的大都會博物館……它們總有一件文物讓你印象深刻

去大英博物館看木乃伊

大英博物館的埃及廳展出來自埃及的大量的木乃伊,而且據說數量遠超過埃及的博物館。觀眾可以看到很多包裹完整并畫有彩繪的木乃伊;打開了包裹,完全暴露在空氣之中的木乃伊,甚至還有貓的木乃伊。

據說,之前博物館還發生過一系列靈異事件,很多碰過木乃伊的人都離奇出事了,當時被稱為“木乃伊之咒”,博物館還曾暗中請來當時歐洲最厲害的巫師拉瓦茨基夫人驅魔……當然了,這一切都只是傳說啦!

達利的“梅·韋斯特面孔”

1974年,藝術家薩爾瓦多·達利在自己的故鄉菲格拉斯創建了舉世聞名的達利博物館。博物館本身就很有達利的風格,外墻上裝飾著金蛋,蛋是達利很喜歡的東西,在他的很多藝術作品中都有展現。

梅·韋斯特是20世紀30年代好萊塢的性感女神,達利把她看作女神,曾為她畫像,但最終把性感飽滿的嘴唇做成了沙發,達利將其取名為MaeWestlipssofa。在達利博物館里,有一個專門的梅·韋斯特廳,用整整一個房間創作了一幅梅·韋斯特的三維立體畫,金色窗簾是頭發,兩幅畫代表眼睛、壁爐是鼻子,嘴唇就是沙發。當然,在平面上你是無法感受這幅畫的,大廳中有個梯子,爬上梯子后就可以欣賞這幅面孔了。

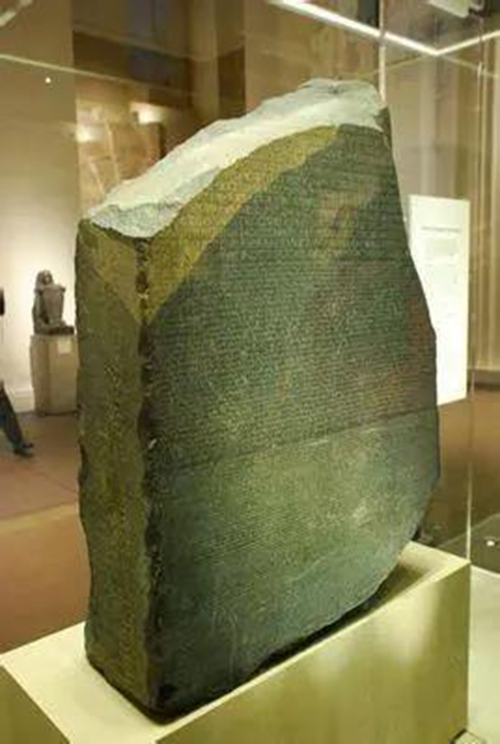

在大英博物館圍觀古埃及國王詔書

羅塞塔石碑歷史悠久,可以追溯到公元前196年。石碑上刻著的是用古埃及象形文字、埃及草書和古希臘文三種文字書寫的時任埃及國王托勒密五世的詔書。由于羅塞塔石碑上的三種文字為同一內容,對照古希臘文便可以將古埃及的象形文字進行解碼,所以石碑在語言學和翻譯學上有著極為重要意義。羅塞塔石碑是由拿破侖的法國軍隊于1799年在羅塞塔獲得,所以就用了地名來命名石碑。后來,在戰火中,石碑落入英國人之手,自1802年在大英博物館展出至今。

其實,我們對美、對文物都是有向往的,只是不知道應該如何向往?我們走馬觀花之余,也想要知道文物的前世今生,希望有更多的了解。

央視出品的綜藝節目《國家寶藏》用“專家的解讀+明星演繹”的方式讓觀眾了解文物,了解國寶。選取具有人文精神和中國人情懷的文物,能夠讓所有的觀眾覺得它一直到今天還對我們的民族產生影響。

石鼓

這個石鼓是什么?石鼓背后有什么故事?什么能叫“中華第一古物”?

宋史對于司馬光和石鼓之間的聯系沒有明確的記載,節目組查了史料之后,知道司馬光的父親司馬池確實受皇帝之托在四處地尋覓石鼓,而且他尋找石鼓的那個時間正好是他在做知鳳翔府的時間,這時的司馬光大概七八歲,和大家都知道的司馬光砸缸的傳說,基本上時間相符。而且據說司馬池很愛這個兒子,去到哪里都會帶著他,所以基于此做了一個合理的演繹。

大報恩寺的琉璃拱門

南京博物院帶去《國家寶藏》的三件國寶,很多人可能對大報恩寺琉璃塔拱門的故事卻知之甚少。通過琉璃拱門,世人可以一窺當時的建筑風格和工藝水平。

南京博物院收藏的琉璃拱門是用上世紀50年代在明代琉璃窯遺址(中華門外)內發現的殘件,再根據史料記載組合而成的。而放在大報恩寺遺址公園展廳內的琉璃拱門則是根據史料記載而做的復制品。它與南博收藏的原件組合版拱門不同,多了一對獅子。

盡管不夠完整,但在燈光的照射之下,琉璃拱門依然光彩奪目。由此可以想象,當年的大報恩寺琉璃塔,平面八角,九層高塔之上,瓦片和拱門都是五色琉璃制成,陽光之下,該是何等壯美。不僅如此,當年塔內外還設有長明燈,也就是說不管白天黑夜,琉璃塔都是通體發光的。、

博物館和國寶一點都不沉悶,每一件國寶就像一個走過了歷史滄桑的人,它一直到今天都有著生命力,影響著我們。之前,紀錄片《我在故宮修文物》吸引了很多觀眾,甚至《國家寶藏》上出現的故宮志愿者們就是因為看了這部紀錄片而去做這個工作的。

我們向往博物館,努力排隊,努力進去參觀。博物館同樣也應該是以越發開放的心態,努力展示自己,展示文物,普及文物。只有這樣之后,我們去博物館才知道到底看什么。

手機版|

手機版|

二維碼|

二維碼|