一位朋友知道我喜歡隸書,多臨漢碑,如“乙瑛碑”“禮器碑”“張遷碑”等,最近他送了一幅漢隸拓片給我,說是東漢摩崖石刻精品,近幾年才被發現,值得好好研究和臨習,我展開一看,撲面而來的古樸質實,讓人感受到數千年歷史洗禮而留傳下來的雄渾風骨。

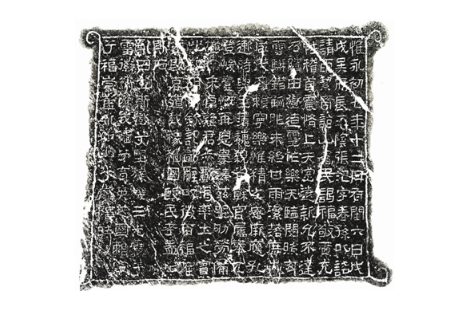

一千九百年前摩崖石刻的拓片

這幅珍貴的漢隸拓片,傳拓于河南駐馬店市新近發現的一處摩崖石刻。

河南當地媒體曾報道了這件摩崖石刻的發現經過。五年前,河南省駐馬店市一位攝影家在當地驛城區胡廟鄉采風,沿著石龍山登上山頂,發現了這塊1900多年前的摩崖石刻。石龍山高約500米,文字刻在山頂凸起高約兩米多的石頭上,石刻為長方形,高約50厘米,寬約60厘米。環周界以粗邊陰刻單線,框線交搭處四角飾有漢代流行的卷云紋;隸書陰刻,凡16行,滿行13字,共計195字。

從拓片看,這件摩崖石刻有風化,整體尚可辨識??删渥x如下:

惟永初七年,十二月有閏六日戊戌,吳房長平陰張汜,字春孫,以詔請雨。潔齋詣山,為民謁福。敬香充牲,稽首震恪。上天崇遠,款允不達。乃騭田岳,造靈作樂。天監閔照,玄云駢錯。觚胙未終,甘雨累落。庶卉咸茂,國賴寧樂。惟精之感,厥應孔遬。時與主簿魏親并余官屬,攀兀登峻,壹慨再息。晏臻茲坐,劬勞備極。余來良難,君亦歉渴。率土之濱,此羯胡□。欽記鄙辭,以征百福。唯遠既哀,殖我稼穡。國殷民考,蓋如斯石。

亂曰:登斯岳兮望旋機;三光霧兮雪徽徽;降我穡兮育英芝;國賴寧兮福崇崔;永如山兮靡隤時。

其中清楚記錄了刻石時間為永初七年,永初為東漢年號,永初七年為113年,距今1900余年。吳房縣,屬汝南郡,吳房縣長張汜率主簿魏親及屬吏以詔請雨,可見當年旱情嚴重。主題為請雨,因而學界稱其為“張汜請雨銘”,通過刻石內容,我們對研究東漢的祈雨祭祀文化也有一定研究。

摩崖石刻“張汜請雨銘”的

風格特色

直接將文字書刻于山石表面,稱為“摩崖”。這件“摩崖”為張汜以詔請雨所刻,可稱之為“張汜請雨銘”??疾鞏|漢留下的著名摩崖刻石,如“開通褒斜道摩崖刻石”,刻于永平六年(63年),比“張汜請雨銘”早五十年,其風格橫平豎直,古拙細密,筆法上圓中帶方,提筆輕按,有陽剛之勢;“石門頌摩崖刻石”刻于建和二年(148年),比“張汜請雨銘”略晚,風格圓勁寬博,舒展放逸,筆法上用圓筆,溫厚;“西狹頌摩崖刻石”刻于建寧四年(171年),其風格古樸方勁,剛健整飭,用筆多方筆起收,少作提按,取中鋒行筆,兼參側鋒作波磔;“楊淮表記摩崖刻石”刻于熹平二年(173年),比“張汜請雨銘”晚了六十年,其風格雄古遒勁,筆勢開張,用筆沉著扎實,結字參差古拙。

“張汜請雨銘”處于東漢隸書早、中期過渡狀態,與上述著名的摩崖刻石互見,字體大小均一齊整,字形修峻飽滿,具波磔而不張揚,筆致挺健凝重,寓圓于方,線條凝勁。其中“六”“上”“天”等字的波磔與其他東漢隸書近似,“有”“不”等字寫法亦與西狹頌摩崖石刻類同。在刊刻上自然簡率,平直少波挑,平實樸茂,少加修飾。很有意思的是,這件碑刻上,有長方形界框,在四角還有對稱的“C”形卷曲紋飾,這也在東漢其他碑刻上可以見到,說明東漢時期,幾何紋飾已成為碑刻裝飾的重要內容,只不過后來裝飾更為豐富多彩。

近兩千年的風雨,讓在荒山野嶺上的石刻嶙峋殘剝,看著這幅漢隸拓片,我們感到一種博大深沉的歷史啟示,似乎能感受到幾千年歷史洗禮而構成的雄強渾厚的風骨。雖然張汜或刻石者未必是刻意創造文字之美,但我們從中可以領悟到一種古樸質實之氣盎然,對于我們學書尤其偏愛篆隸之人來說,這種不拘于小處的微妙處理,立足于大氣氛的把握,可以引申出大氣磅礴、氣象恢弘、深厚沉穩的壯美感覺,這是一種自然的、宏大的審美器度。

手機版|

手機版|

二維碼|

二維碼|