當時叫我講《互聯網和城市化進程中如何保持自己的城市特點和吸引力》這個題目,開始的時候我有顧慮,因為我的觀點和這個主題有點不同。

我覺得在互聯網時代,也可以說是后工業化時代,一個地方要保持它的特色是非常困難的。但后來一想,如果把這個話講清楚,恐怕也正是以這個題目來討論的目的,因為事情總有兩個方面。那么在講這個問題,我希望大家首先明白,我們現在講的文化,它到底是指什么?如果大家概念是不同的,或者你講的是方的,我講的是圓的,那沒有辦法討論。

我覺得我們講的文化,實際上就是馬克思在論證他的歷史唯物論時,用最簡單的話講的,就是人首先要吃喝住穿,然后才能從事其他活動。

我們現在講的文化,它的基礎是什么呢?其實就是一個群體,一群人,他們的生活生產、生存的方式。在這個基礎上,形成的或者提升出來的一種行為規范,一種思維方式,一種價值觀念,一種他們共同的信仰,以及與之相適應的制度和規范,包括法律這些。所以文化的基礎,就是我們日常的衣食住行,我們的生活。也正因為這樣,所以愈是在一個生產力不發達,交流比較缺少,交通不便的社會里,文化的地方特色就愈是豐富多彩。為什么呢?因為必須要依靠自己所生存的這個環境里的自然條件,沒有辦法利用外界,人際交流也很少,當然特色就保存下來了。

中國為什么有那么多方言呢?其實老祖宗當時他有幾個孩子,他們講話口音應該是一樣的,但是他們分開到不同的地方,原來微小的差距、差異就越來越擴大了,最后就演變成了不同的方言。所以你看北方大平原上沒有太多的方言,最多有個別的詞匯發音不同,但是到了南方隔一座山大家都不能通話,一條河兩邊的也不能通話,一個縣城城里和城外的不能通話,這就是地理條件所致。

我們說古代一個地方的文化表現最突出的其實不是什么觀念,或者什么儒家的觀念,或者道家的什么觀念,而是他們的衣食住行。我曾經歸納過,地域文化的特點是表現在方言、民間日常的飲食、民居——就是老百姓住的房子,還有民間的信仰,還有婚喪節慶,服飾等。而不是像我們現在講的,我這個地方文化特色——勤勞勇敢,尊老愛幼,哪個地方不是這樣的?不勤勞的話不早完了嗎?你說尊老愛幼,那什么叫尊老愛幼?一定要講出你的地方文化特色,你就要講出來你這里的尊老愛幼和我這里的比有什么特點,你有我沒有的,這才叫地方文化。

正因為這樣,我們讀《史記》的時候,都可以看到司馬遷曾經引用當時的諺語,叫做“百里不同風,千里不同俗”,那就是說你走一百里路這個風就變了,不同了,你走一千里路這個樹也不同了。

風跟俗是不同的。“風”我把它解釋為時尚,時尚變化很快的。以前哪怕一個比較封閉的、保守的年代,我注意到我那些學生怎么突然之間穿鞋子鞋帶不系了,把舌頭塞在里面,我說你干嗎?他說現在很流行,這叫時尚。過了一段時間,他又帶子系起來了?我說為什么現在又系起來了?他說現在系帶子是時尚。一會兒褲腳要小,小到包不住,再過一段時間又流行喇叭褲了,這就是“風”。

那么“俗”呢?俗就已經形成了習慣,形成了習慣以后就比較穩定,所以往往一千里路的范圍里面大家的俗都是一樣的,而且俗往往就變成一個觀念,變成行為的方式,所以它就比較穩定,時間一長這就成為我們講的“傳統”。

今天很難處理這個現象,成都今天流行什么?可能同時上海、紐約都看到了,如果這個流行是大家能夠接受的,馬上就成為比較普遍的,這就不是你的地方特色。你看現在實際上流行什么?1949年前,上海市和紐約是一個月的差距,為什么呢?因為那個時候主要不搞飛機,是靠船的,所以紐約有什么電影片或者什么東西,它一個月以后就到上海了。那么現在呢?大片上影是同步的,對吧?

比如飲食,以前四川吃什么?有的時候受到條件的限制,所以就有了自己的特色,而其他地方因為不可能一下子就吃得到。我記得我第一次到美國去,1985年,我們想到中國商店去買點東西,看到有辣醬,但仔細一看,雖然它說是四川辣醬,但是是在臺灣桃園縣生產的。為什么呢?因為美國當時還不可能直接從四川進口。而那些到臺灣的人,要吃四川辣醬,只有就地生產。而今天“老干媽”在美國很普遍。

所以,在今天的條件下,要靠衣食住行來保持一個地方的文化,不可能。而一些觀念形態,包括藝術時尚都可能在同步發展,如果有優勢,很快就會成為全國性的或者全球性的,當然它往往是一種風,要真正變成俗還不能夠。

但是再一想,這也為我們保持一種地方的生活方式、地方文化創造了條件。比如四川吃辣椒這是清朝的事情,辣椒是到清朝才大規模傳播到中國來的,明朝的時候很少吃辣椒,以前只有花椒,中國是沒有辣椒的。但是現在呢?有辦法,如果本地沒有,可不可以去外地尋求呢?成都人喜歡吃兔子頭,要是以前的話,把本地兔子頭吃完,那么這個風俗就保持不下去了,現在沒有關系了,歐洲的兔子不都運來了嗎?當然再不行,再擴大生產,多養一些兔子,也可以。

所以,從這個角度講,今天的現代化、后工業化,包括互聯網,又為我們自覺地保持某一種地方性的生活方式,以及我們自己的信念、我們的價值觀念也倒提供了有利的條件,這個是兩個方面來看。

那么在這種情況下,更加需要我們自覺,因為不自覺的話,隨波逐流的話,城市里的生活方式,曾經這些文化、這些時尚,自己就放棄很快,就把人家的接受過來,對不對?或者我們整個城市就把它毀掉,我重新建一個。所以你必須要有自覺。

那么在這種情況下,我們就要明確,我們今天講的我們城市的文化,或者我們城市的傳統,它到底是通過什么來傳承的?如果這個基礎不保存,那么要想保持地方文化,特別是保持地方文化的優勢,是做不到的。

我將其分為兩個方面,一個城市的傳統以及它的本質,一個物質方面。物質方面有哪一些呢,我把它分為幾個:

一個是這個城市的標志性的建筑,也就是這個城市它有一個塔,你如果把這個塔毀了,那么它的標志性建筑就沒有了。當然不一定是一個塔,有的城市他是某一個建筑,某一個藝術品,某一樣東西,一般的城市特色通常都是這個。以前我們建的民居都一樣,因為民居是滿足需要,不是標志性建筑。那你跑到歐洲的城市看到都差不多,但是它的標志建筑是什么呢?往往是教堂、市政廳或者博物館。所以如果一座城市要保持,從物質條件講,一個是它的標志性建筑。

第二個是什么呢?街道網絡。我們現在到意大利、西班牙或者到英國的小鎮、小城去,走進去覺得古風尤存,其實有的建筑也變了,但是基本的街道網絡還是保持下來了。那為什么到我們這些城市有的就沒有呢?我們本來三條街,就把它蓋成一個大廣場,五條街把它變成一個八車道的大馬路,那這個城市怎么保存?把一個城市基本的網絡,原來城墻里面的那些小街小巷基本網絡保持住了,哪怕旁邊建筑更新了,那基本上這個城市還在。

那為什么保不住呢?一是那些有權力改變城市面貌的人他沒有文化或者沒有這種意識。還有一個,就是我們過早地消滅了私有住房。不是有一個故事嗎?德國的國王要動那個磨坊,磨坊的主人就是不賣給他,國王都拿他沒有辦法,為什么?這是私有財產。所以你到歐洲也好,我到阿拉伯國家去也好,有些彎彎曲曲的小巷子,只容一個人走得過,為什么保存下來呢?因為兩邊都是私人住房,動不得的。我們原來城市里的小巷子兩邊大多數住房都是私人的,那就動不了。我們到了城市社會,一改造,基本上就改成公房了。那很簡單了,今天要把馬路拓寬,晚上住在這里,明天早上推土機就過去了。

所以這個城市,它本身的物質條件就是有標志性建筑,還有城市街道的網絡,包括它原來的城墻。

還有一個城市里面天然的水系。原來很多城、很多鎮發展的都是河網,像我們小時候,走到前面就有河,房子的背后也是河,船可以開到這里,你馬上可以上船,買什么東西都是靠船的,交通都是靠船的。現在都把河填掉了。

蘇州,原來有人稱它為東方威尼斯,你現在再看,它哪像威尼斯?剩下的河沒有幾條,而且都是臭水,這兩年稍微恢復了一點。但是你到真的威尼斯去看,它全部保留下來了,所以現在還是這樣。威尼斯很嚴格,火車不能進城的,汽車也不能進城的,原來大大小小的河都還在,那么就保存下來了。所以這是一方面,是物。

但是光有物不行的,還要有人,那就是能夠傳承這個城市文化的人。一個地方,你說這個人,剛才不是講王笛先生是研究成都文化的學者,如果這個地方老的文化人都傳承不下來,最后都靠一波外國人來研究成都,都靠外地人來說成都怎么樣怎么樣,那這個文化怎么傳呢?它需要一些人。那么這些人有兩個任務,一個是傳,一個是承。

有些文化的確今后傳不下去了,因為對于人來講,生命總是有限的,那么就要及時的把記錄下來,有條件的讓他帶徒弟,那他的記憶就傳承下來了。還有一些注定是小眾的,比如今天的某一種技藝,如果要它自己維持經濟效益是不可能的,那怎么辦呢?就應該有公眾,有納稅人或者有財力的人來資助他們,讓他不要自己去找解決謀生的手段,而是供奉在那里給他任務,目的就是把這種文化、這個手藝什么的傳下去。這樣才保存得了。

現在,一方面非物質文化遺產都在爭,你這個城市有五項,我這個城市有八項,他有一百項,以至于現在出現了造假的、偽造的。但另一方面,非物質文化遺產又沒有把它真正的傳下去,要靠自己養活自己,給你一個月五百塊錢的津貼,五百塊錢光夠吃飽飯,其他的就不行了,那怎么辦呢?自己去演出,自己去賣東西,那么為了適應市場,本來不用話筒的也用上話筒的,本來沒有伴奏要了伴奏了,還有其他的包裝……那這還是原來的非物質文化遺產嗎?已經變了。

你看日本有些民間技藝就保持得非常好,有這個技藝的人被稱為“國寶”,非但保證他衣食無憂,而且給他比較好的待遇,但并不要求他自己去演出解決謀生,就是為了保住技藝的純粹性,再帶兩個徒弟就行了。這才是真正的保存。

我們有誤解,就是認為值得保存的都必須是今天先進的、是有用的。從文化“傳”這個角度,從歷史“傳”這個角度,不必考慮它是不是先進的,也不必考慮它將來還能不能起作用,它就是化石也要把它保存。

因為,一方面不管它怎么樣,它是我們這個城市、我們文化歷史的一部分,那怕它是落后的、迷信的,也得讓后人知道我們曾經走過這樣的一個時代,這樣的一種文化曾經起過作用。

第二方面,不一定今天認為它落后了,它就是真的落后。古人有些智慧我們今天不能夠理解,那先留著。匆匆忙忙把它都去掉了,那將來是沒有辦法恢復的。為什么呢?因為人類的物質文明、物質文化是不斷進步的,但是人類的精神,某一個天才人物、杰出人物他所達到的高度,也許后來的人沒有辦法超越,甚至不能理解。不要說是文化,就是科學,你看愛因斯坦當年他自己提出引力波,后來自己懷疑是錯的,但現在證明沒有錯。如果因為愛因斯坦自己說錯了,那我們把有關引力波的信息和資料全部毀掉不再保存,還有今天嗎?

很多地方的民間有些意識,有些觀念,有些記憶,有些文化,不要輕易的定義它是先進還是落后,有用還是沒有用,從保護的角度來講,有辦法的全部都要保存下來。當然推廣、運用那就要謹慎,那就要適應今天。

總而言之,從城市的物質方面,如果注意保存,還有從城市人的方面,把一些重要的文化傳承人,把他們所傳承的文化保存下來,那么這樣這個城市地方的特色文化才能夠得到延續,才能夠得到弘揚,而今天我們有這個條件。但今天缺的是保存地方特色文化的自覺。

也有人對我說的質疑,說你把一個老城市街巷的脈絡都保存了,那怎么適應新要求呢?很簡單,把新城建到外面去,把老城保存下來。這個老城的價值將來一定會超過那些新建筑,而且隨著時間的推移會越來越寶貴。

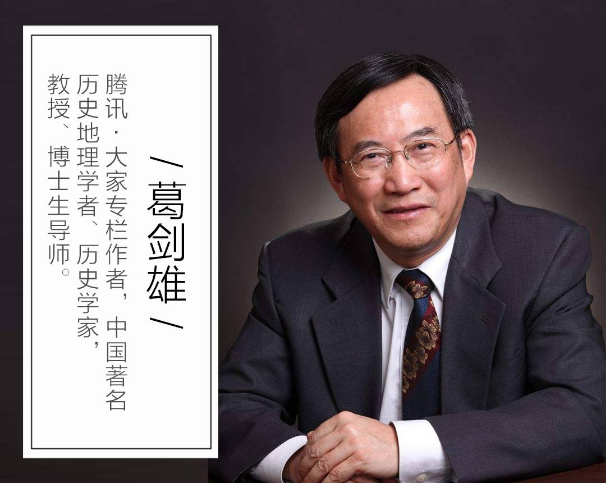

(本文根據葛劍雄先生在騰訊大家·天府文化年度沙龍“大家之選:城市文化生命力與互聯網時代的寫作”上的發言整理)

手機版|

手機版|

二維碼|

二維碼|