薛海濤出生于書香門第、收藏世家、藝術世家,是一位涉獵廣泛、修養全面、極有天賦的畫家。他既通工筆,又擅長潑墨寫意;既工山水,又迷戀人物;既愛花鳥,又鐘情走獸……在他的筆下,工筆花鳥惟妙惟肖、栩栩如生;工筆人物呼之欲出,令人賞心悅目;山水畫則大氣磅礴,觀之如置身其境。他的繪畫極具多變,還常將工筆寫意融為一體,且交替應用自如。

他的許多作品,在主體極工盡妍的描繪之外,有種潑彩、潑墨的釋放之感,一靜一動、一實一虛,使畫面有了呼吸,意境也更為空靈,透出放逸與大氣之美。在薛海濤看來,如今他所取得的藝術成就,離不開自己的藝術經歷。

藝術家簡介:薛海濤,字東方,1970年出生于甘肅省玉門鎮,祖籍山西省運城。國家一級美術師、中國人民大學繼續教育學院中國畫研究室研究員、中華全國總工會中國職工電化教育中心藝術教育專家、中國國際書畫藝術研究會理事、中國工藝美術師、中國文物學會理事、中國收藏家協會理事。

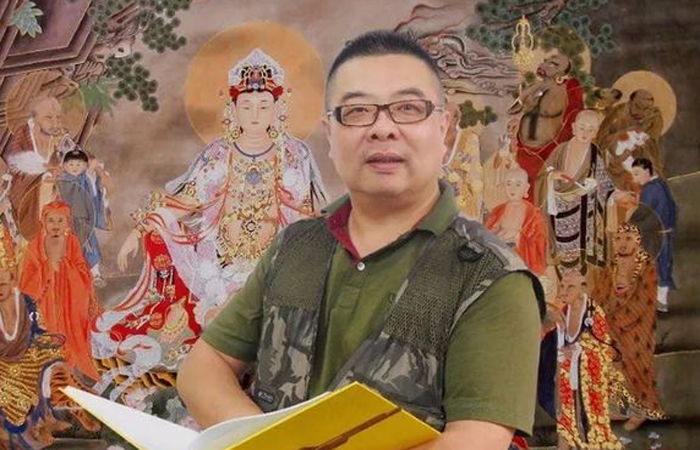

薛海濤等比例繪制的唐代壁畫作品《說法圖》1

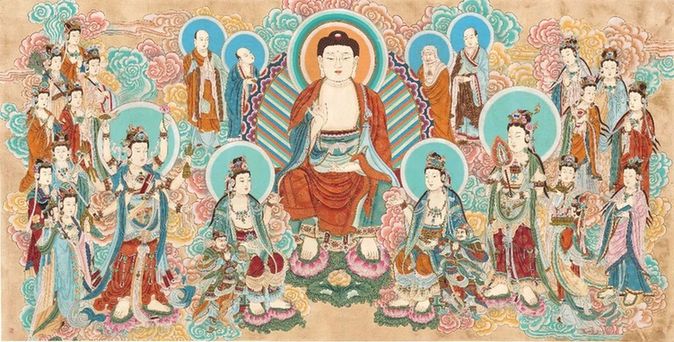

薛海濤等比例繪制的唐代壁畫作品《說法圖》2

出生于藝術世家童年經歷奠定堅實基礎

薛海濤的曾祖父薛壽山是知名書法家、畫家、雕刻家、古玩鑒賞家、收藏家,成功創辦了家族企業“金玉滿堂”。祖父薛滿堂曾在故宮博物院任職,在藝術品鑒賞、雕刻、繪畫、書法等方面造詣頗深,更是德高望重。

薛海濤5歲開始跟隨爺爺練習毛筆字,8歲學習繪畫,12歲練雕刻,16歲學篆刻,從小便飽受良好藝術氛圍的浸潤,更是在爺爺的嚴厲管教之下打下了堅實基礎。談到兒時的經歷,薛海濤用“嚴苛”一詞來形容。“我小時候著實沒少挨打,放學回家第一件事就是練毛筆字,爺爺規定每天寫一個字,每個字要寫100遍。如果拿筆姿勢不對或不認真寫,爺爺就會毫不留情地打手背。一天一個楷書字,一年360個字,一直持續幾年。后來我才明白爺爺的良苦用心,書法是中國繪畫藝術的基礎,只有寫好字,姿勢到位,才能為后期學習繪畫打下堅實的基礎。”3年的時間,薛海濤對楷書、行書、隸書等都有獨到見解。有了書法的基礎,再學習繪畫就是自然而然的事情,從書法過渡到簡單的勾線、白描,對薛海濤來說已經沒有太大的難度。書法家梅湘涵表示,“書畫同源”就是這個道理。直到現在,薛海濤都筆耕不輟,一直保留著練習書法的習慣。

12歲正是大部分同齡人玩樂的年齡,薛海濤卻不得不放棄與同伴玩鬧的時間,在爺爺的嚴格教導下開始學習雕刻。“雕刻首先要用石墨在石料上勾線,繪畫是雕刻的基礎,畫不好必定雕不好。雕刻過程中要一邊繪制、一邊雕刻、一邊修改,三者同時進行。”薛海濤介紹,雕刻和書法也是篆刻的基礎,在掌握了雕刻的基本技法和力度后,薛海濤開始學習篆刻。

篆刻堪稱方寸之間的文字藝術,書法是篆刻的根本,也是篆刻的先決條件。“印從書入,書從印出。”書法講究線條、結構、章法布局,篆刻也同樣如此。爺爺對薛海濤的藝術啟蒙和學習規劃環環相扣。

薛海濤的蟲鳥篆,深得爺爺薛滿峰的真傳。蟲鳥篆被稱為鳥書或鳥蟲書,是先秦篆書的變體,屬于金文里的一種特殊美術字體。此書體常以錯金形式出現,高貴而華麗,富有裝飾效果,變化莫測、辨識頗難。其筆畫作鳥形,即文字與鳥形融為一體,或在字旁與字的上下附加鳥形做裝飾,多見于兵器,少數見于容器、璽印,至漢代禮器、漢印,乃至唐代碑額上仍可見。目前掌握蟲鳥篆技法的人越來越少,爺爺對薛海濤寄予厚望,對其要求一直都沒有放松過,爺爺說一定要把蟲鳥篆這樣優秀的傳統文化學好、傳承下去。

蟲鳥篆的難度當屬篆刻之首,隨著學習的不斷深入,薛海濤將《百家姓》倒背如流,在枯燥的學習中不斷進步。他不負眾望,在全國性的篆刻大賽中脫穎而出屢獲大獎。“爺爺把畢生的技藝都傳授給我,讓我受益終身。”對于爺爺,薛海濤一直心存感恩。

自5歲開始踏上這條路,從書法到雕刻、到篆刻,天生聰慧的薛海濤不怕吃苦、勤于學習,善于思考,敢于探索,用實際行動完成了在各個藝術領域的一個又一個挑戰。良好的藝術氛圍、嚴格的藝術教育,為薛海濤在藝術上的發展奠定了堅實的基礎。

耐得住寂寞敦煌12年鑄就雄厚藝術功底

1988年,薛海濤如愿考進中央工藝美術學院陶瓷專業,5年后他以優異的成績畢業,自告奮勇前往甘肅的敦煌工作,工作的主要內容是壁畫修復。

壁畫修復是一項以舊復舊、細致繁瑣的工作,其涉及到的專業知識也比較廣泛,包括水質、土壤、物理、化學、光譜等都要了解。在修復某壁畫前,需要做一個完善的修復方案,比如,壁畫所繪制的朝代,破損程度的鑒定,當時所使用的材料;初步的修復意見,評估預算;修復的理由、歷史價值及意義;以及有可能遇到的困難,如修復所使用的工具材料等。然后著手研究壁畫上最原始的主體材料,對土質成分的化驗,包括壁畫單位面積的顏色與色卡的比對,其面積更是小到以毫米來計量。“這是最典型的慢工出細活。每次修復都要為下一個修復環節打好基礎并做好銜接工作。在壁畫起甲的位置,我們把那個部分的圖案手繪下來,再用研制好的原材料一點點繪制復原。”薛海濤介紹。“我主要負責壁畫的起甲和剝落,通過查閱各種資料去彌補剝落的內容、紋飾、顏色等。”修復壁畫的人數根據壁畫的實際大小及難易程度來決定,少則3個人,多則五六個甚至更多的專業人員來完成。修復中最有挑戰性的就是頂棚部位的壁畫,修復人員需要躺在腳手架上工作,一臉的灰……

上世紀90年代的敦煌,一年有三個季節是在漫天黃沙中度過,“工作之余比較枯燥乏味,我們每個班組只有一個收音機,閱覽室的書都被翻得破爛不堪,偶爾打打撲克。”冬天的敦煌非常寒冷,為了能喝上熱水取暖,甚至要給暖瓶穿上一層“棉衣”。薛海濤調侃道:“當時西紅柿、黃瓜只有做夢才能吃到。”在這種艱苦的環境下,薛海濤一呆就是12年。

敦煌的領導時常鼓勵他:“敦煌雖然苦,但給你留下了很多學習的時間,不要虛度光陰。”對此,薛海濤銘記老師的諄諄教誨,打起精神用閑暇時間來學習。

敦煌有歷代壁畫5萬多平方米,包括敦煌莫高窟、西千佛洞、安西榆林窟共有石窟552個,是我國乃至世界壁畫最多的石窟群,內容豐富,涉及佛像畫、山水畫、器物畫、花鳥畫、動物畫等多種題材,在結構布局、人物造型、線描勾勒、賦彩設色等方面系統地反映了各個時期的藝術風格及傳承演變,也體現出了東西方藝術交流融匯的歷史面貌,其藝術價值和歷史價值都彌足珍貴,被列為世界非物質文化遺產。

12年里,薛海濤每天都和這些壁畫打交道,用他的話說,當時的工作就是“面壁”。他參與修復的壁畫大概有190多幅。“一件事物若無奇特之處,則很難吸引人去探索。敦煌的每幅壁畫背后都有故事,現有的文檔資料只是很小的一部分,其細節還有很大的推敲空間,待后人繼續挖掘、探索。薛海濤用一“奇”字來總結敦煌壁畫的精髓所在,并將自己參與修復壁畫的手抄稿用白描的方式等比例畫下來,還備注所有的細節。甚至把別人修復的壁畫也用這種方式保存下來,共計百余幅。

“如果說中央工藝美術學院的學習讓我學會了走路,那么在敦煌工作的12年就讓我學會了跑,更扎實地擴充了我的綜合藝術素養,諸多美輪美奐的敦煌壁畫精華,讓我對中華民族博大精深的壁畫藝術有了更全面而深刻的理解,這對我的繪畫技藝和以后的創作起到了很重要的作用。可以說我目前創作的70%都歸功于敦煌壁畫,沒有當時的磨礪,就沒有我現在的藝術創新。”薛海濤感嘆。

手機版|

手機版|

二維碼|

二維碼|