3000年前,周朝貴族何鑄造了一件青銅尊,他在尊底有限的范圍里,用122字銘文最大限度地記載了父輩們和新王姬誦的功績。3000年后,當考古學家在122字銘文里發現“宅茲中國”4個字的時候,無異于在方寸之間看到埋藏了千年的謎底——這是關于“中國”一詞最早的文字記載。

數以億計的文物,是中華民族的祖先留下的與今天的我們對話的密鑰。沿著光陰的甬道走來,如果國寶會說話,它們會告訴我們怎樣的故事?又會透露先輩們留下的哪些智慧和秘密?

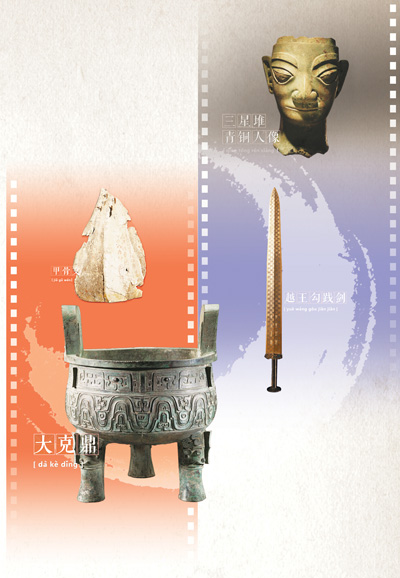

繼《國家寶藏》后,紀錄片《如果國寶會說話》再度在電視熒屏上掀起了文化遺產熱。通過這些以文化遺產為主題的電視節目,我們不僅可以看到中華文明在歷史中生長的脈絡和痕跡,更能為我們今天的發展樹立起民族文化自信、找尋到通向未來的路徑。

“因為刻骨,所以銘心”

一部中華文明的視頻索引

在我國博物館現存的唯一一件文字鑲嵌綠松石獸骨上,完整地記錄了商王的一次田獵:壬午日,王在昭塞巡游,為了田獵而進入麥山之麓,捕獲了一只野牛。這塊出現在紀錄片《如果國寶會說話》中的甲骨,是我國至今已經發掘的15.4萬片甲骨碎片中的一片。

甲骨文是中國目前可見最早的成熟文字,有了甲骨文,中華文明就有了記錄與傳承的工具,經過演變傳承,祖先從個體到族群的所有情感、知識、思想、經驗,通過文字一代代流傳下來,中華文明得以塑造與傳承。如紀錄片中所說,“因為刻骨,所以銘心”。

2015年,中宣部、國家文物局、中央電視臺聯合啟動了《如果國寶會說話》項目。《如果國寶會說話》總體分為4季,第一季為新石器時代到戰國時期;第二季從秦漢到三國兩晉南北朝;第三季為唐五代宋遼金夏;第四季為元明清。

目前,第一季拍攝和播出已經完成,其余3季的拍攝正在進行。為了讓更多觀眾看到“國寶”,全國各地的博物館紛紛拿出了鎮館之寶。據了解,僅故宮博物院就選送了凌家灘玉器、清明上河圖、千里江山圖、宋代孩兒枕等多件來自中華文明不同歷史時期的重要文物。

“如何讓豐富的文物資源活起來,切實加強文物保護利用和文化遺產的保護傳承,是我們當前面臨的重要命題。”國家文物局副局長顧玉才說,近年來,通過提升博物館公共文化服務水平、加大精品展覽的供給、推進互聯網與文物資源的跨界融合等工作,文物展示和傳播手段得到不斷創新,“而紀錄片《如果國寶會說話》無疑是文物普及方面的又一次全新探索。文物正越來越好地融入時代需求,滿足人民對美好生活的向往。”

手機版|

手機版|

二維碼|

二維碼|