裝裱41年別人用機器他仍堅持手工“慢活”

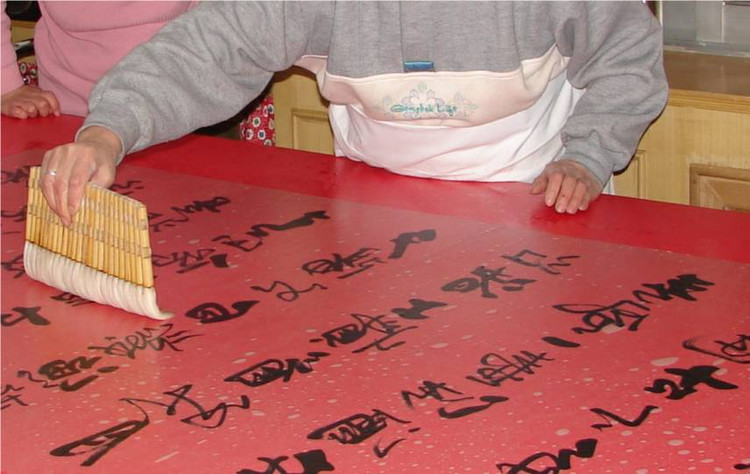

沿著建設路一路走,一間簡易的門面邊,立著塊牌子,上書“錦龍堂”,這就是馬兆海的工作室。推開門,映入眼簾的是一張巨大的桌子,占據了工作室的大部分空間,上面零散地放著一層層宣紙,還有排筆、尺等。再往里走,便是他與妻子的臥室,一口鍋、幾個碗碟、一張床鋪。

“手工裝裱修復需要靜心,所以經常要在夜里做工。”說這話時,馬兆海無意識地微瞇起了雙眼,因為長久的熬夜,他的這雙眼一直不大好。他告訴記者,從17歲正式跟著父親裝裱書畫,一晃已有41年了。如今別人都用機器裝裱做新“謀生”,他卻仍堅持手工。“機器裝裱用時很短,大概一個小時就夠了,但基本上是一次性的裝裱,對傳統書畫是一種傷害。”馬兆海說,因為現代機裱常用的膠進入紙張,會改變古代書畫的紙張性質,“更為重要的是,古代的書畫常常呈現出一種淡彩淡墨的效果,而機裱過于機械,根本無法表現出原作的美感,也失去了其中獨特的韻味。”

托心、晾曬、方心、下料、鑲邊、覆背、磨光、掛軸……手工裝裱有22道工序,工藝繁瑣,有時候,裝裱一幅作品需要20多天時間。回憶起初學裝裱,馬兆海笑著擺擺手道:“那個時候,沒少‘吃’父親的木尺子。”有一次,因為晾曬的手法不到位,搞壞了客人的一幅名畫,狠狠挨了父親一頓打。“手工裝裱一定要用過硬的技藝,可能學習三五年也只是學到了一個皮毛。”

馬兆海告訴記者,雖然手工裱效率低,但他手里卻從沒斷過活,每年他都要修復裝裱書畫2000余件。除了多年的老顧客,慕名而來的顧客也絡繹不絕。對他來說,手工裝裱已是一門放不下的老手藝了。

為舊書畫“醫治”曾修復吳昌碩譚建丞的書畫

在馬兆海看來,給舊書畫裝裱就如同給它們“醫治傷口”。“以蟲蛀的畫為例,蟲洞處我們需要加新的宣紙,再進行打磨、磨光,要看不出來痕跡。”

另外,對于修補的藝人們來說,還必須深諳書法繪畫知識。在修補時,“要遵照原作的藝術特點,揣摩作者的形神,一筆一墨,只是起到綠葉的作用。”

2014年,有人聽說了他精通古書畫裝裱技藝,專門找上門來。原來,那人之前因為裝修,把一箱名貴字畫放在了車庫,后來大意遺忘了,一箱畫作全部發霉。馬兆海仔細一看,這其中有不少譚建丞、吳昌碩等大家的書法、繪畫作品,十分珍貴。

經過兩個多月精心修補,18副殘破不堪的作品只修補好了6件,重現了原作的“光鮮亮麗”。“如果保存得當,這些作品還能夠保存個上百年完全沒有問題。”在馬兆海看來,也正是傳統裝裱術的獨特之處,古舊書畫重裱如延醫治病,一般年代越久遠的書畫作品,受損程度越嚴重,就需要進行重新裝裱。“古舊書畫重新裝裱必須經過精心揭裱修復,做到修舊如舊,才能再現原作的藝術風采,延長古舊書畫壽命。不少古代的書法名家之作之所以現在仍能夠留存下來,就是依賴于數百年甚至上千年前就已經發展起來的傳統裝裱技藝。”

堅守老手藝希望開辦手工裝裱藝術學院

馬兆海的書畫裝裱修復手藝是從爺爺那輩傳承下來的,“文革以后,政府重新重視文化建設,我爺爺就是從那時開始學習古舊書畫裝裱的。”隨后,馬家老爺子便將這手藝傳給了下一代,年復一年,這便傳到了他手里。

在馬兆海看來,裝裱是最具有傳承意義的一門技藝,裝裱師肩負著對歷史負責的使命感,發掘遺存,修復再造。“做這個必須要感興趣,現在的孩子耐不下性子,所以很難做好。”近年來,馬兆海也收過不少徒弟,可這是一門又苦又累、還乏味繁瑣的手藝。很快,有的學了皮毛后放棄手工,靠機器裝裱自立門戶開店;有的學成后轉行做起藝術品經營發了財……

面對手工裝裱越來越少甚至會消失的可能,他并不焦慮。馬兆海告訴記者,接下來,他打算開辦一所手工裝裱藝術學院。“有些地方農村大學生就業難,我想招收一批這樣的學生,來學院學習,手把手的教他們傳統書畫裝裱修復。”

手機版|

手機版|

二維碼|

二維碼|