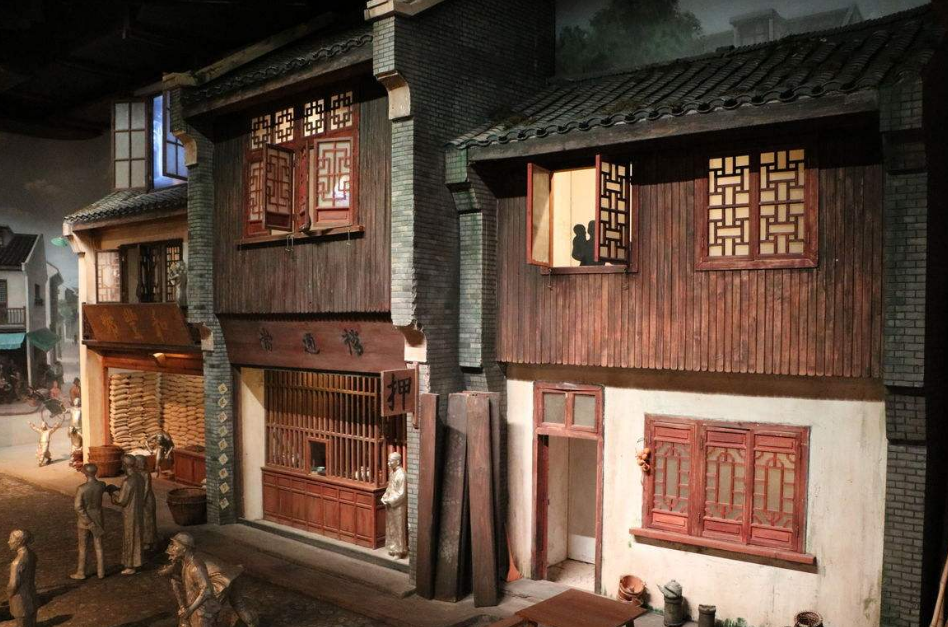

所謂“弄堂博物館”,就是設立在弄堂內(nèi)的博物館,這種博物館將散落在弄堂里的零散文物整合起來,是對弄堂文物的積極保護,體現(xiàn)出一種精細化的文物保護思維,也是社區(qū)文化建設的有益嘗試。

弄堂是上海的特色建筑,具有濃厚的地方特色,是地方文化的一種形象展現(xiàn)。更重要的是,弄堂內(nèi)的很多家庭都珍藏著各種各樣的文物,這些文物記錄著過去的生活,具有一定的紀念價值,像一顆顆珍珠散落在家家戶戶,如果長期得不到整合,缺乏統(tǒng)一保存、管理和維護,很容易導致文物損壞和流失。

上海依托弄堂建筑,著手建立弄堂博物館,不僅為散落的文物提供了一個集中保存之處,也便于統(tǒng)一管理和維護,更方便了公眾參觀,豐富了社區(qū)文化,可以視為是社區(qū)文物保護和社區(qū)文化建設的有機結合。

文物保護要“抓大”,但也不能“放小”,文物保護機構也要注重“單元建設”,雖然各地都建設有博物館,但那些博物館一般收藏的都是珍貴的大件文物,對于一些生產(chǎn)生活中有著重要紀念價值的小件文物,卻基本沒有收藏在內(nèi),這就導致一些小件文物流落在民間。

如今,弄堂博物館無疑給了那些零散的文物一個棲身之地,有了弄堂博物館,散落在各家各戶的文物就可以得到整合和集中管理,這種串珠成鏈的方式,無疑是對小件文物的積極拯救和保護。這種以弄堂為單元的博物館,更是對大型博物館建設的有效補充和完善。

其實,很多地方都有自己的特色建筑,比如北京的四合院等等。這些建筑里面往往也散落著一些老古董、老玩意,它們長期“沉睡”在各家各戶,很多時候只能孤芳自賞。上海的弄堂博物館,無疑為這些文物提供著嶄新的保護形式,這種以社區(qū)為單位的文物保護,不僅是對文物的有效保護,也是一種精神文化互動和共享模式,值得復制和推廣。

手機版|

手機版|

二維碼|

二維碼|