阿富汗國家頂級珍寶將于2月1日正式在成都博物館展出,本次《文明的回響:來自阿富汗的古代珍寶展》以法羅爾丘地、阿伊哈努姆、蒂拉丘地和貝格拉姆等4處阿富汗考古遺址的發現為不同單元,展現了公元前3世紀至公元1世紀的阿富汗文明圖景。

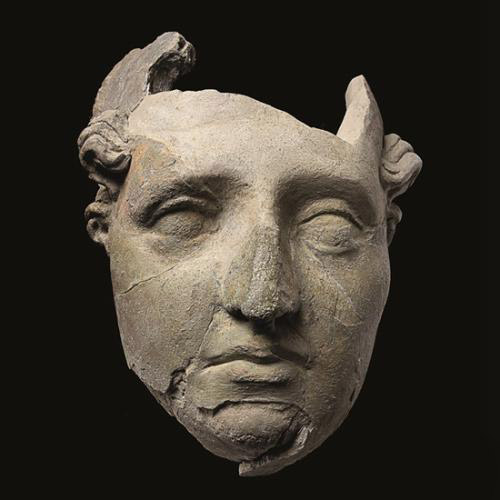

阿伊哈努姆遺址出土的泥塑頭像。

法羅爾丘地主題的文物體現了阿富汗的青銅文明;阿伊哈努姆主題的文物則主要展示希臘文化在阿富汗興起的歷史;蒂拉丘地主題集中展示了“巴克特里亞寶藏”;貝格拉姆主題則把絲路之上的美麗故事娓娓道來。

阿伊哈努姆遺址出土的神像圖案飾板。

“巴克特里亞”是古希臘人對今天阿富汗的稱呼,據學者分析,阿富汗法羅爾丘地出土的黃金器皿或與當地原住民有關,一件件璀璨奪目的金杯刻著富有田園風格的牲畜圖案,將四千年前阿富汗人眼中的自然世界保留到今天。

法羅爾丘地出土的牧牛紋碗。

法羅爾丘地遺址出土的金碗和銀碗都擁有超過4000年的歷史。這里擁有非常豐富的錫和青金石資源,也是最早開采的礦區之一。來自公元前2200年至公元前1900年的4件黃金杯,是此次展覽中最古老的展品,雖然器形殘缺,但其上的精美紋飾依然清晰可見。“這些紋飾中,帶胡子的公牛形象,顯然是受到美索不達米亞文明的影響,而其他幾何圖案,又是典型的中亞風格。”阿富汗國家博物館館長穆罕默德·法西姆·拉希米曾介紹道,這表明,早在青銅時代,文明的交流與互動就在這里開始了。

蒂拉丘地出土的阿芙洛狄特金飾品。

公元前4世紀后期,古希臘馬其頓王國國王亞歷山大率軍東征波斯,將希臘文明帶到巴克特里亞(今阿富汗)境內,在這里建造希臘化的城市,而阿伊哈努姆正是其中之一,其城市設施十分完善,體育館、劇場、神廟、王宮等無一不有。但在阿伊哈努姆,巴克特里亞王國的文明痕跡并沒有被完全抹掉,它與希臘文明相互融合,眾多的藝術和文化在這里匯集,形成了獨特的希臘-巴克特里亞式風格,除了地中海地區常見的科林斯柱頭、希臘日晷,還可以看到古老的阿契美尼德元素的石盒。

將這種“混搭風格”體現得最淋漓盡致的,是一塊神像圖案飾板。在這塊飾板上,有西布莉——來自小亞細亞的女神,有尼姬——希臘勝利女神,還有穿著東方服飾的人物,而人物乘坐的獅子戰車,又是波斯阿契美尼德王朝的樣式。

法羅爾丘地出土的幾何紋杯。

蒂拉丘地遺址被譽為“黃金之丘”,這里出土了大量精美的黃金文物,這與游牧民族對黃金的喜愛分不開。本次展出的蒂拉丘地出土文物,均來自于6座游牧民族墓葬的隨葬品。該單元展品中,有一尊黃金制成的“阿芙洛狄特金飾”,阿芙洛狄特是希臘女神,而雕像人物中眉心的一點,來自印度文化,為女神加上翅膀,則屬于當地文化的元素。而在一柄黃金劍鞘上,則出現了中國元素——雙龍造型,由此可見,這一時期的巴克特里亞是一個多元文化藝術的融合體。

貝格拉姆出土的恒河女神像。

公元1世紀中葉,大月氏五翕侯中的貴霜翕侯,統一各部并南下印度,建立“貴霜帝國”,成為與東漢、羅馬、帕提亞并立的四大強國之一,從此阿富汗的歷史掀開了嶄新一頁。而貝格拉姆則是溝通中亞與印度的要地,其中的玻璃器、青銅器和石膏來源于羅馬,象牙和骨雕出自印度,漆器則產自中國。

此外,在文化藝術方面,這一時期占據印度河流域的希臘人與印度當地人雜居共處,用希臘雕塑技法詮釋流行至此的佛教造像,從而創造出兼具希臘和印度風格的獨特藝術——犍陀羅佛教藝術。

手機版|

手機版|

二維碼|

二維碼|