琺瑯彩誕生于清康熙朝,吸取了銅胎畫(huà)琺瑯的技法,在瓷質(zhì)的胎上,用各種琺瑯彩料描繪而成的一種新的釉上彩瓷,亦稱(chēng)“瓷胎畫(huà)琺瑯”。琺瑯彩的特點(diǎn)是瓷質(zhì)細(xì)潤(rùn),彩料凝重,色澤鮮艷明麗,畫(huà)工精致,歷來(lái)被譽(yù)為“彩瓷皇后”。

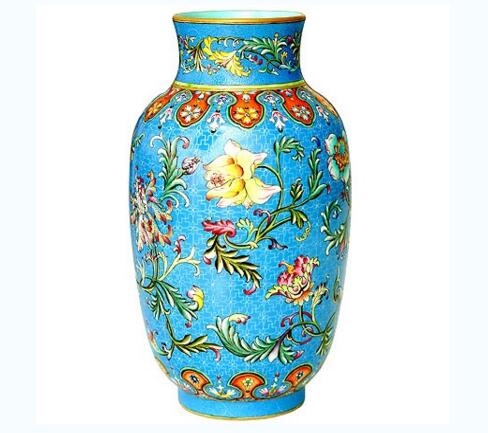

這件琺瑯彩天藍(lán)地折枝花紋燈籠式瓶高24.6厘米,此器形狀如燈籠,故名燈籠式瓶。直口、短頸、長(zhǎng)腹、圈足。內(nèi)施松石綠釉,外部天藍(lán)色琺瑯彩留白“蛀”字紋錦地,其上錯(cuò)落有序地呈菱形排列粉彩折枝卷蓮紋、折枝卷葉牡丹紋、折枝卷葉月季紋等,底松石綠釉留白書(shū)“乾隆年制”四字篆書(shū)款。這件燈籠式瓶以琺瑯彩和粉彩相結(jié)合,裝飾風(fēng)格甚為華麗。

制作這種專(zhuān)供帝王和賞賜宮廷貴人賞玩的琺瑯彩瓷極度費(fèi)工。自從洪武二年在景德鎮(zhèn)建立御窯廠,宮廷用瓷都產(chǎn)自江西,唯獨(dú)琺瑯彩不是在景德鎮(zhèn)完成的,而是在景德鎮(zhèn)燒成白色的素胎,然后送往京城造辦處選胎,再經(jīng)“如意館”畫(huà)師繪畫(huà)填彩,最后入宮內(nèi)彩爐烘燒而成。乾隆皇帝對(duì)琺瑯彩瓷器極度癡迷,他在處理繁忙的政務(wù)之余,還經(jīng)常親自設(shè)計(jì)瓷器的樣式。對(duì)使用的原料、繪畫(huà)圖案乃至器物的高矮尺寸,都要一一過(guò)問(wèn)。

琺瑯彩用800度左右的彩爐燒制。據(jù)清宮檔案記載,從批準(zhǔn)到燒窯完成,最短的是101天,最長(zhǎng)的是176天。其間要經(jīng)過(guò)多次的失敗和反復(fù),可見(jiàn)琺瑯彩瓷器燒制工藝的繁難。由于皇宮燒制琺瑯彩不計(jì)成本,耗費(fèi)巨大的人力物力,成品稀少而百姓根本看不見(jiàn),所以琺瑯瓷傳世數(shù)量極少。據(jù)統(tǒng)計(jì),全世界現(xiàn)存不足470件,故而彌足珍貴。

手機(jī)版|

手機(jī)版|

二維碼|

二維碼|