出新疆博樂市30多公里,路邊的牌子上寫著:破城子村。遠處,那些高高低低的大土堆就是達勒特古城,蒙古語里意為“隱蔽的莊子”。當地人稱這里為破城子。

作為絲綢之路北道最重要的遺跡,目前新疆乃至中亞地區規模較大、保存完整的歷史文化遺跡,達勒特古城的發現純屬偶然。1983年,破城子村農民像往常一樣在古城內取土時,挖出一個陶罐,里面居然裝滿銀幣。村民不曾想到,他們腳下竟然是一座昔日繁盛的城池。

成排的火道,規規矩矩地排列在一起,上部還有面積僅一二平方米的小房間遺跡。只是因為在其狹小的空間里發現了火燒過的痕跡,因而稱火道,其實,誰知道它到底是做什么用的?

被稱作“火道”的遺跡

被稱作“火道”的遺跡 用土坯壘起的一道道單坯墻,規整地排列在一座房基墻的一側,相隔距離竟然驚人地一致。數一數,有21排之多。這樣的建筑結構做什么用的?

房址外用土坯砌的單坯墻

房址外用土坯砌的單坯墻 明顯建在城墻上的一個火爐里,一只做工精細的布鞋讓考古人員驚訝不已,這明明是近現代的東西,怎么也會出現在這座古城墻上呢?

內城的城門處,一排排長木樁上,插滿了形狀大小相同的短木棍,如一根根“大頭棒”。有的上面建有墻基,有的則橫七豎八地倒在地上。這是干什么用的?

謎團,謎團,一個接一個的謎團。新疆達勒特古城考古發掘兩年來,這樣的謎團一直籠罩在考古人員心頭。為解開這些謎團,來自北京大學、南京大學、中國社會科學院考古研究所等單位的國內一流專家學者均被請到考古現場。但專家學者說:看不懂……

湮沒的普剌城

史書記載,天山北麓絲綢之路上有幾座城市,普剌城便是其中之一。有專家分析,史書記載的“普剌、布拉、不剌、普剌特、波羅脫兒、博羅塔拉”直至今天的“博爾塔拉”,都是波斯語“Bolat”漢文的不同譯法,意思是鋼。1991年7月,村民趙曰才在遺址外城墻挖出121公斤古代鍛鋼。這一發現,為“Bolat”鋼城的存在提供了實證。

侍從成吉思汗西征的耶律楚材在《西游錄》中寫道:“既過瀚海軍千余里,有不刺城,附庸之邑三五,不刺之南有陰山,東西千里,南北二百里。其山之頂有圓池,周圍七八十里。南下皆林檎木,樹陰蓊翳,不露日色。既出陰山,有阿里馬城。”從中可以看出,成吉思汗大軍過瀚海軍后,經過的第一個城就是“不刺城”。

劉郁在《西使記》寫道:“有城曰業瞞,又西南行,過孛羅城,所種皆麥稻,城居肆囿間錯,土屋窗戶皆琉璃。城北有海,鐵山風出,往往吹行人墜海中。西南行20里,有關曰鐵木爾懺察,守關者皆漢民,關徑崎嶇似棧道,出關至阿里瑪圖城……孛羅城迤西,金銀銅為錢,有文而無孔。”這里可以看出,普剌城在當時的繁華程度。

普剌城由于地理位置優越,是東西交通的要沖,曾經是花園城市,窗明幾凈,市井繁榮,鐵錘叮當,稻麥飄香。

普剌城曾以“孛羅”“普剌”等名字記入《元史》。但自14世紀以后,隨著這座城市的逐漸蕭條,它在文獻中也湮沒了。在博爾塔拉河、大河沿子河中下游沖積扇平原的黃土高臺地下,普剌城無聲無息度過了7個世紀。策馬草原的傳奇故事,悠遠古樸的絲路駝音,都已飄走,絲綢古道上這座古老、富庶、美麗的城市,從歷史和人們的記憶中隱去了。

達勒特古城是普剌城么?

出土的各種錢幣

出土的各種錢幣 站在古城,腳下散布著各種各樣的陶片。放眼望去,一條干涸的河床把遺址切成兩部分,勉強可以辨認出古城分內城、外城和外延三部分,環河岸分布。從古城遺址最高點觀望,古城建筑規模宏大,建筑位置險要,設防周密。

遺址總面積達250萬平方米。內城呈方形,坐落在現存遺址的西北部,城墻邊長100米,甕城門東向,城墻殘高2米左右,土夯筑,四面墻體外側皆筑有馬面。外城僅存南墻和西墻部分殘垣。在外延的南面、西面曾出土大批珍貴文物,包括元代的瓷器和大批察合臺汗國時期的錢幣。古城墻西面墻腳下,有煙火熏黑的灶臺,陶制的涵管可能是城市下水管道。

說起它的發現,就必須提到一個農民趙曰才。如今老人早已駕鶴仙去,但留在破城子村民口中的,他仍然鮮活。那年趙曰才家要蓋房子,在外城墻邊挖地基時,挖到一堆黑乎乎的東西,專家說叫鍛鋼,他全交給了公家。當時村里還有人挖到了銅鏡、陶罐、硯臺、梳子等文物,老人就動員大家把撿到、挖到的文物交給公家。

出土的黑陶罐

老人19歲就來到這個村,在這兒待了將近50年。有一年交公糧,麻袋上要寫上每個村的名字,這個村寫啥名呢?趙曰才說:這兒有個破城,就叫破城子吧。這樣,破城子村就叫開了。

達勒特古城的發現,還得說一個人,他叫韓雪昆。如今業已年過半百的他,因為從事文化工作,對達勒特古城自然興趣很濃。他曾多次來到這里,踏遍了古城的角角落落,翻閱所能找到的各種歷史資料,最終認為:達勒特古城就是唐代的雙河都督府和宋元時期的孛羅城所在地。他還撰寫了多篇研究文章,比如《論博樂市達勒特古城及其相關問題》等,就是想證明達勒特古城的歷史地位和價值。但他的結論還需要專業的考古發掘研究給予支撐。

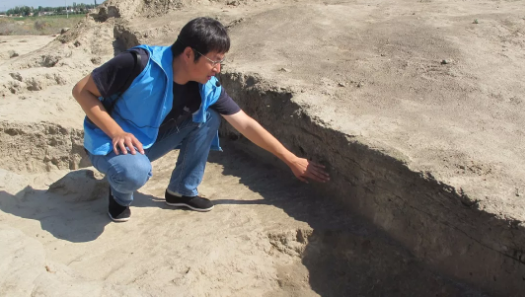

主持發掘的黨志豪在介紹發掘情況

新疆文物考古研究所于2016年8月至10月對古城進行了首次發掘。用項目主持人黨志豪的話說:就是為了進一步弄清楚達勒特古城的形制、性質、年代等問題。但沒想到,兩年的發掘讓他們疑問重重,展現在眼前的遺跡,讓他們完全摸不清這座古城當時到底是個什么模樣。古城神秘的面紗不僅沒有揭開,反而籠罩了更加濃厚的神秘色彩。

神秘遺跡不斷出現

2016年的考古發掘首先在內城西部和東門內側展開,重點是內城的西部。當考古人員一層層地揭開土層后,首先映入他們眼中的是一道道東北—西南走向的土坯墻。這些土坯墻均為單坯墻,高約1米,形制十分規整。這些土坯墻是起什么作用的?它們為何要建在房址外呢?

讓他們迷惑的還有:達勒特古城的外城地表到處散布著大大小小的碎陶片,可內城地表卻難得采集到遺物,也少見灰坑、灶址等遺跡,出土文物,尤其是精美的出土文物就更少。另外,內城面積僅有100平方米左右,這明顯違背人們對內城的傳統認知。

出土的玻璃瓶

今年當考古隊再次對達勒特古城內城和東城門等處進行發掘時,奇怪的現象再次出現——

揭開內城東南角的地表土層后,他們發現一排排中空的溝道。其頂面,也就是地面部分用磚砌成,溝道內全是草木灰,并有火燒過的痕跡,所以他們將之稱為“火道”。在其上,有一兩間面積只有一二平方米的房址基。是地暖?可是如此小的面積,這樣大的供暖,房內的溫度得有多高,人受得了嗎?難道城內集中供暖?那也太先進了吧?若是那個年代人們就知道了怎樣集中供暖,那現代人情何以堪?

南京大學水濤教授在仔細觀察后認為,這可能是桑那浴室,是內城里達官貴人洗桑那浴的地方。他曾在中東一些國家的考古現場看過類似的出土遺跡。可到底是不是呢?沒有足夠的考古證據,也不能妄下定論。

在2016年發現一排排土坯墻的附近,黨志豪他們今年又發現了7排,這樣就有21排土坯墻出現。為什么房屋外墻邊要建這個土坯墻?專家學者無從判斷,又是一個謎團。

而更不可思議的是在內城的東門。黨志豪他們挖開東門地表后,出現了四五根粗大的木頭,上面人工打進了整齊的小木楔。開始他們認為可能是在木頭上砌墻的,但隨著發現木頭的增加,他們否定了原先的認識,搞不懂它到底是干什么用的。而且還在城門處,這在以前的考古中沒有發現。

大頭棒

新疆考古研究所老所長王炳華教授在觀看了考古現場發掘出的一件細頸長瓶后,認定這里可能與西遼有關。他認為,雖說西遼存在的時間不長,但它與中原文化的關系十分密切,達勒特古城破壞嚴重,但發現的遼代風格陶片很多。紅方磚鋪地又是察合臺時期的風格。如此多的時代遺跡疊壓在一起,僅目前獲得的信息,根本無法給出準確的判斷,更說不清它的歷史脈搏。只有加大發掘面積,才可能找到更多相關的歷史遺跡,對達勒特古城的認識才可能更加清晰完整。

達勒特古城是不是史書上記載的孛羅城?普剌城?雙河都督府?它是不是始建于唐代毀于元代?它還藏著什么我們現在不知道的秘密?一切只有等待更深入的考古發掘,去揭開這些籠罩在達勒特古城神秘的面紗。

手機版|

手機版|

二維碼|

二維碼|