本期《國家寶藏》,號稱“文物界半壁江山”的上海博物館來了。由館長楊志剛推舉的三件鎮(zhèn)館之寶:戰(zhàn)國商鞅方升、朱克柔緙絲《蓮塘乳鴨圖》和大克鼎,在節(jié)目中亮相。黃磊、那英與易烊千璽受邀成為國寶守護人,為觀眾呈現(xiàn)文物背后所承載的中華文化。今天,我們要說的是由當(dāng)紅00后小生易烊千璽守護的大克鼎,它有什么樣的傳奇故事呢?

大克鼎,是“克”為祭祀祖父而鑄造的青銅器,壁內(nèi)有290個字銘文,記錄了鼎的主人是一位西周的膳夫(宮廷廚師長),名叫“克”,銘文分為兩個部分:一是克的祖父功績的追述,二為周王對克賞賜的記載,包括賞賜的禮服及大量土地、人民。

大克鼎在清光緒年間出土于陜西扶風(fēng)縣,在發(fā)現(xiàn)的窖藏中,還有七個小列鼎,用來盛放肉食等祭祀品。鼎,在古代社會里曾是統(tǒng)治階級劃分等級和權(quán)力的標(biāo)志。克作為膳夫,卻享有諸侯級別使用的七件列鼎,可以確認(rèn)在當(dāng)時他極受周王重用,是一位權(quán)重一時的重臣。

一塊祭肉平內(nèi)亂

前世傳奇中,易烊千璽的古裝扮相驚艷,風(fēng)度翩翩從容淡定,在劇中化身太史之子“易”,用“一塊祭肉平內(nèi)亂”的故事揭開了大克鼎的前世之謎。

故事講述的是在西周孝王時期,一名叫“克”的膳夫提出遇敵需先安內(nèi),出納王命,不費一兵一卒,以禮法規(guī)矩,僅靠一塊“祭肉”,說服雍侯誠服周天子,平息了內(nèi)亂。

“祭肉雖小,但承載的是大周禮制規(guī)范。禮正則天下定,禮偏則天下亂,縱使朝代更迭,我華夏定會以禮享譽天下。”

大克鼎的銘文——西周大篆的典范之作

作為上海博物館的鎮(zhèn)館之寶之一,大克鼎是青銅轉(zhuǎn)變期的典型代表,清朝末年就跟大盂鼎、毛公鼎并稱為“海內(nèi)三寶”。

大克鼎采用大量變形紋飾,頸部獸面紋,僅保留臉部輪廓線條和眼睛,稱“變形獸面紋”,腹部呈波曲紋,極具節(jié)奏感和韻律感,又稱“環(huán)帶紋”。大克鼎的形制和紋飾顯示出其莊嚴(yán)厚重,給人以威嚴(yán)與權(quán)力的聯(lián)想。

而鑄在鼎腹內(nèi)壁上的長篇銘文則蘊涵著豐富的史料價值,其書法價值更是西周大篆的典范之作,在清末時期受到了很大的推崇,是當(dāng)時青銅銘文的典范。大克鼎是西周青銅文明與禮樂文化的代表,體現(xiàn)出敬天法祖、自強不息的意識和觀念。

大克鼎的流轉(zhuǎn)——“我為它們找到了一個好人家”

大克鼎的傳承與守護歷經(jīng)滄桑,需要提到兩位重要的人物:潘祖蔭與潘達(dá)于。

咸豐九年(公元1859年),左宗棠被永州總兵樊燮讒言所傷,遭朝廷議罪。幸得時任侍讀學(xué)士的潘祖蔭援手,上奏咸豐皇帝力保,左宗棠才獲脫免。潘乃當(dāng)時著名的金石收藏大家,左宗棠得大盂鼎后遂以相贈,以謝當(dāng)年搭救之恩。大克鼎出土后,潘祖蔭成為大克鼎的主人。從此,大盂鼎、大克鼎這兩件周朝時期最大的青銅器齊聚潘府,成為當(dāng)時京城一大新聞。

1923年,18歲的潘達(dá)于嫁入潘家成為潘祖年的孫媳,丈夫、祖父相繼去世后,年僅20歲的潘達(dá)于就挑起了掌管門戶、守護家藏的重任。戰(zhàn)爭時期,曾經(jīng)的大家族門丁凋零,守護大克鼎的重任落在了她這位年輕女子的身上。潘達(dá)于用畢生的經(jīng)歷來完成祖先交給她的唯一一件事,看好這些文物。

潘達(dá)于

抗戰(zhàn)時,潘達(dá)于請家人和兩個木匠幫忙,連夜把克鼎、盂鼎和一批青銅器裝箱埋到屋子底下,書畫和小件古董三十幾箱藏進(jìn)隔間。蘇州淪陷后,她家前后遭7批日本強盜搜刮,財產(chǎn)什物損失殆盡,除了被埋在地下的這些文物們。

大克鼎頸部

大克鼎的鼎足

1951年7月,移居上海的潘達(dá)于寄出一封信:“竊念盂、克二大鼎為具有全國性之重要文物,亟宜貯藏得所,克保永久。誠愿將兩大鼎呈獻(xiàn)……”表示愿意將大盂鼎和大克鼎捐贈給國家,獲得了文化部頒發(fā)的褒獎狀,這一獎狀在潘老臥室里,一掛就是50年。1952年,上海博物館開館,二鼎如愿入館,使市民可看到這聞名半個多世紀(jì)的“國之重器”。

大克鼎的傳承和守護令人感動

“我為它們找到了一個好人家”,亂世之中艱辛護鼎,和平之后無私捐獻(xiàn)。潘達(dá)于用自己的禮為大克鼎求得了一個圓滿,守護歷史,守護華夏正禮節(jié)。無論是在國泰民安還是戰(zhàn)火紛飛的年代,總會有那么一批守護者,懷揣赤誠之心守護國寶,使它們在千年歲月的洗禮中熠熠生輝,代代相傳。

以“禮”服人守護歷史

鼎作為“禮”的象征,溶于華夏的血脈,作為大克鼎的守護人,身為時下最受歡迎的人氣新星的易烊千璽雖然年少,但踏實溫潤、謙遜有禮的形象卻已然十分深入人心。在被問及“生活中哪些地方是要特別講究禮”時,他以自己家中“長輩先動筷、晚輩后離席”的餐桌禮儀為例進(jìn)行了說明,家教好得到了觀眾的一致稱贊。

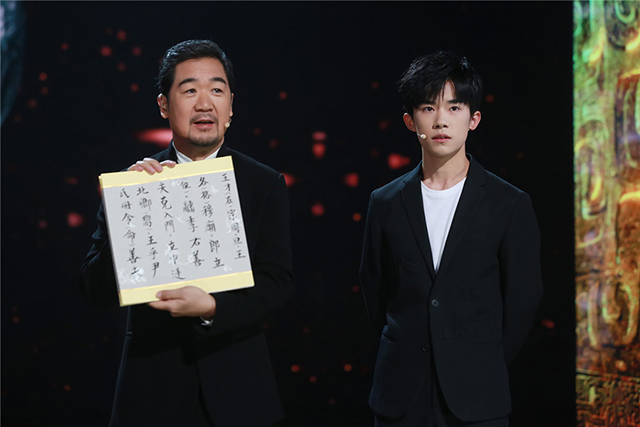

節(jié)目中,易烊千璽還帶來了自己手抄的一份大克鼎里面的一段銘文,引得001號講解員張國立贊嘆不已。單從字面來看,也可以看出千璽的這幅字剛正有力,非常大氣,飄逸靈秀,字如其人。泱泱大中華,不曾斷絕的五千年文化,一筆一墨都是故事,一鼎一畫都是傳說,浩如煙海的華夏文化,是每一個國人最值得驕傲的地方。

后記:

“原來國寶是可以活著的,因為有一些人,是會用自己的一生去守護它。”這句話讓小編為之動容,作為華夏子孫,我們要做的是守護國寶,承擔(dān)重責(zé),弘揚中國傳統(tǒng)文化。讓國寶“活”起來,延綿千秋萬代。如今,大眾特別是年輕人對文物和傳統(tǒng)文化的關(guān)注度日益提高,這是具有正能量的事。如果更多的優(yōu)秀文化遺產(chǎn)能夠得到關(guān)注,那便是我們這個時代的驕傲。

手機版|

手機版|

二維碼|

二維碼|