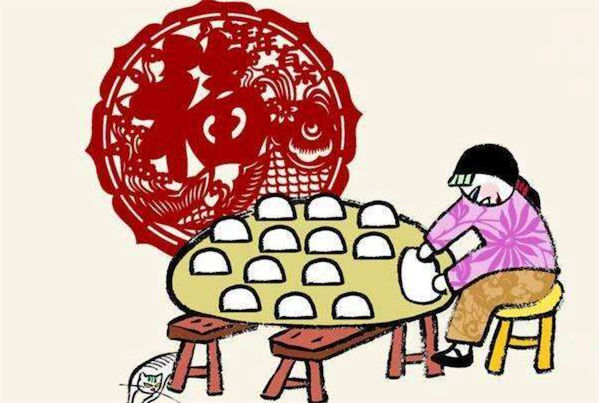

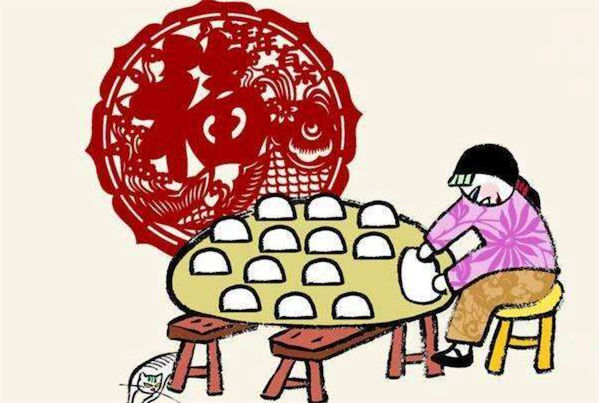

“二十八把面發、二十九蒸饅頭……”這首民謠道出了北方的傳統年俗。中國有句俗話:不蒸包子,要爭氣!過年蒸包子,也有爭氣的含義,另外象征來年的日子會蒸蒸日上。饅頭是發面做的,蒸的時候會發起來, 所以也象征會發財發家。

老北京過去有句俗語,“小孩兒小孩兒你別饞,過了臘八兒就是年”。意思是說,“臘八兒”過了之后,就離“年”相去不遠了。不過,真正意義上的年味兒,還應該是從“臘月二十三”——也就是“小年兒”這一天開始的。

大年三十前的這幾天各有各的說法,各有各的禮俗,老北京人也就循著這話兒,守著這禮一年年地喜慶著。那這話里藏著什么地道的經年流傳的民間祈愿?

為什么老北京人宰殺的一定得是公雞?

老北京的民間諺語說,“二十七,殺公雞”。也就是說,在臘月二十七這一天,老北京人有宰殺公雞的習俗。

這里就有個問題:為什么老北京人要宰殺的,一定得是公雞呢?母雞難道就不行嗎?主要應該從以下兩個方面來加以解釋:

第一、在以男子為主導的父系社會,人們的潛意識里已經認同了男子為大的觀點,認為雄的就好,就是第一,而過年這么隆重的節日,自然也就要宰一只公雞了,而且公雞本身就很漂亮,雄赳赳的顯著氣派。這天宰好燉熟的公雞要在除夕的盛宴上登場。

第二、家庭主婦是舍不得宰殺母雞的。因為鄉村夫婦常常和雞鴨相依為命。家里少了油鹽錢,拿幾個雞蛋鴨蛋去換油鹽。女人要買個針頭線腦的,也是打雞蛋鴨蛋的主意。有些家庭甚至把孩子的學費都寄托在雞鴨身上。但是要過年了,到了殺雞宰鴨的節骨眼兒上了,別人家殺了,咱能不殺?!

當然,實在沒有辦法時,這相依為命了多年的老母雞也得被殺掉那么一兩只。既然殺都殺了,就不能悄悄地殺,就要攆得雞鴨亂飛亂叫,攆得一村人都聽見了大響動。那意思就是在向鄉鄰們宣告:今年這個“年”,俺家也有肉吃——而且,是代表著“大吉大利”的雞肉。

除了必須要宰殺雞鴨之外,老北京人還要準備更多的肉菜、素菜等以便過年的時候享用。通常必須準備的肉菜主要有:燉肘子、燉牛肉、壇子肉、米粉肉、回鍋肉、松肉、扣肉、燉吊子、炸饹馇等。除了葷菜外,老北京的家庭主婦們還要特意準備芥末墩兒、醬瓜丁、豆豉豆腐、豆兒醬這四樣小菜。

芥末墩兒是以大白菜為原料,把大白菜切成寸段,狀似小墩兒。用開水沖澆白菜墩兒三次后,碼到瓦盆內,碼一層撒上芥末粉、白糖,再碼第二層,一直碼到瓦盆的頂端,最后倒入米醋,注意保溫。兩天后,再放到室外,隨吃隨取。

豆兒醬的做法也很簡單。先用豬蹄煮好白湯,再將適量的熏干、胡蘿卜、水疙瘩、燉熟的豬蹄切成丁兒,和青豆一同煮熟,煮時可放少許紅辣椒、蔥姜、蒜末、醬油、鹽等,然后拿到屋外放涼,冷卻后在低溫中自然會變成凍兒。這是一道下酒的好菜。

為什么“蒸饅頭”比其他地方慢半拍

老北京的民間諺語說,“二十八,把面發”。也就是說,臘月二十八這一天,太原人要蒸好“糕兒饃饃兩笸籮”;河北人則是“蒸棗花”預備除夕祭禮祖宗作供品;河南人也是“二十八,蒸饃炸饹馇。”只有老北京人慢半拍,在這天才“把面發”,等到二十九才“蒸饅頭”。

“把面發”,指的是準備主食。按老北京人的老例兒說,從初一開始到初五忌做蒸、炒、炸、烙等炊事,而“蒸”與“爭”諧音、“炒”與“吵”諧音、“炸”與“炸”(四聲)諧音、“烙”與“落”諧音,均屬春節期間絕對不能說出口的“不吉利”的“破話兒”。

人們祈盼在新的一年里家庭和和美美,順順利利,于是就刻意將那些聽起來諧音不和諧的“破話兒”和“破事兒”一一避開。

老北京人在年前都要蒸出夠全家吃上一個星期左右的饅頭,這叫隔年吃。所以老北京人習慣在大年二十八這天“把面發”,開始做有關主食的準備工作。

問題在于:為什么老北京人要比其他地方的人慢上半拍,在“二十八”這天才“把面發”,等到“二十九”才“蒸饅頭”呢?

因為過去沒有速效發酵粉,普通的白面在老北京冬季的常溫下,很不容易發酵成功,只能是在“二十六,燉大肉”和“二十七,殺公雞”之后,家里面已經熱氣騰騰的條件下,才最容易把面發酵好。這發酵好的面,才能在第二天蒸出上好的饅頭。

在年前的這兩天,老北京的人家,家家戶戶還要繼續趕集上店、集中采購。例如:鞭炮、春聯、香燭、燒紙、牛羊肉等等。

按照老理兒,從正月初一 開始到初五不能動火蒸饅頭和炒菜,所以人們習慣在臘月廿八、廿九這兩天做主食。由于春節期間忌做蒸、炒、烙等炊事,而蒸與爭諧音、炒與吵諧音、烙與落諧音,均屬不吉利,所以以前人們在年前都要蒸出夠全家吃上一個星期左右的饅頭。

據傳在三國時期,諸葛亮為安定后方而進軍西南,在橫渡瀘水時,因瘴氣熏天,毒液漫流,過河士兵中體弱者多觸水致死,軍隊難以挺進。諸葛亮手下提出了一個迷信的主意:殺死一些“南蠻”的俘虜,用他們的頭顱去祭瀘水的河神。諸葛亮面對此景心急如焚,想來想去只好祭奠河神,求神降福懲魔,保佑生靈,于是命殺牛宰豬,包成面團,投于水中以示供奉。打那以后,這種面食就流傳了 下來,并且傳到了北方。但是稱為“蠻頭”實在太嚇人了,人們就用“饅”字換下了“蠻”字,寫作“饅頭”,久而久之,饅頭就成了北方人的主食品了。蒸饅頭也成為北方過年一個重要的習俗。

蒸饅頭樣式多 寓意好

過年我們蒸的饅頭,多姿多彩形象豐富。因饅頭的樣式不同,含義自然也不同:魚形為吉祥,桃形為長壽,蘋果形為平安如意。有的家里還要做上一對“剩蟲;,意思是年年有剩糧。有的家里不僅有“剩蟲”,還要做上一對“圣雞”,象征著家中的孩子學習好,能夠年年升級。除蒸饅頭外,還“豆包”,你一聽這音兒,肯定就知道這是“都飽”的意思。還有“菜包”,菜包里有豆腐粉條,意思是年年有財寶,天天都富裕,季季風調雨順。

北方過年蒸的饅頭,多姿多彩形象豐富。因饅頭的樣式不同,含義自然也不同:魚形為吉祥,桃形為長壽,蘋果形為平安如意,鯰魚饅頭寓意“年年有余”,元寶饅頭寓意招財進寶,饅頭上點綴五個大紅棗寓意來年五谷豐登。而這些做成刺猬、龍等形狀的饅頭,傳說是“圣蟲”的一種,取“剩”、“升”之音,寓意來年糧食有剩余,日子步步高升。饅頭上還有點紅,意味著紅紅火火,是人們對新的一年美好生活的一種祝愿和愿望。

手機版|

手機版|

二維碼|

二維碼|