作家馬伯庸曾寫過這樣一段話:一個家族的傳承,就像是一件上好的古董。

它歷經許多人的呵護與打磨,在漫長時光中悄無聲息地積淀,慢慢的,這傳承也如同古玩一樣,會裹著一層幽邃圓熟的包漿,沉靜溫潤,散發著古老的氣息。

古董有形,傳承無質,它看不見,摸不到,卻滲到家族每一個后代的骨血中,成為家族成員之間的精神紐帶,甚至成為他們的性格乃至命運的一部分。

央視紀錄片《家風》,在歷史的年輪上細細觸摸,講述一個個家族的傳承之道,也在傳承中,尋找子子孫孫的未來。

中國的家風傳統,自古有之,表現在最具體的事上,就是家訓,早期家訓例如,《尚書·盤庚上》收錄商王盤庚,對殷商貴族的訓詞,《無逸》《君奭》是周公旦,對侄兒成王,召公的勸誡,魏晉前的家訓多以單篇文字出現,直到《顏氏家訓》問世,家訓才形成完整的體例,標志著中國家訓的成熟。

《顏氏家訓》由顏之推在北隋時期完成,公元589年,隋八路大軍兵鋒已過長江,直逼建康城下,結局毫無意外,南陳被滅,北隋自此建立,國家趨于統一,而顏之推卻已垂垂老矣,讓子孫后代可以世代傳承,成為他人生最后的目標,于是他提筆寫下四萬多字,《顏氏家訓》,修身,治家,處世,為學,字里行間無不體現著他對于整個家族,殷切的期盼和語重心長。

除了子孫自身德行的修煉,要做到“居家盡孝,為國盡忠”,他還提出了家長需行責任楷模,認為:

“自上而行于下者也,自先而施于后者也,是以父不慈則子不孝,兄不友則弟不恭,夫不義則婦不順矣。”

這與西方近些年提倡的家庭教育觀不謀而合,史蒂夫·比達爾夫的《養育男孩》一書中就提出了父母以身作則的重要性,身教大于言傳等等觀念十分值得借鑒與學習。

中國常說“棍棒底下出孝子”,然而早在隋朝,顏之推就認為“父不慈則子不孝,兄不友則弟不恭,夫不義則婦不順矣。”自上而下便可形成一個良性的循環。如果是一對嚴厲刻板的父母,又怎么能夠教育出一個溫文爾雅的孩子?

《顏氏家訓》中的諄諄教導,自此成為顏氏一族家風,顏思魯、顏游秦、顏相時、顏勤禮、顏真卿、顏杲卿......顏氏一族學問家,書法家輩出,且不乏忠臣義士。從時間上推算,顏氏的家業門風輝煌了由隋至唐的整整三個世紀。

因為良好的家風,而形成的世家大族并非個例,在歷史長河中,無數的家族打破了所謂,“富不過三代”的定論,在一代又一代對自身的反省與傳承中,向世人展現出非同一般的良好教養,也因為一個個小家,體現出一個國家的教養。

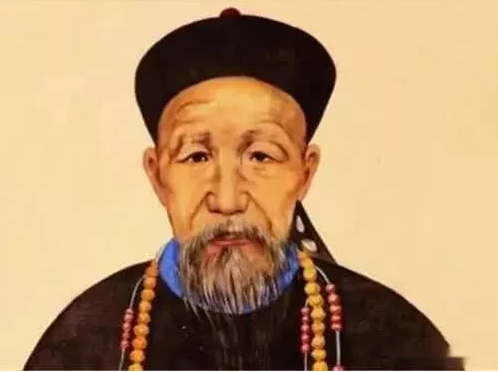

盛世之前如此,亂世之中亦如此,曾國藩的家族就是一個例子,在清王朝日薄西山,政局動蕩的時候,曾國藩家族卻并未因此自我放逐,而他自己也在以身作則中,成為晚清第一名臣。

而他寫給子孫的《曾國藩家書》,也成為世代流傳的經典。

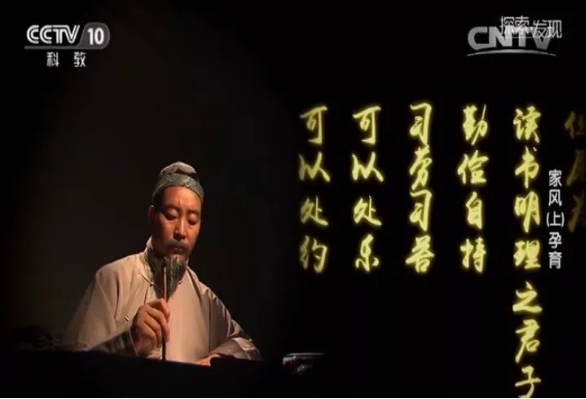

身居高位,他在家書中提及最多的詞是“勤儉”,1851年,剛剛擺脫太平軍南昌之圍的他性命暫時無憂,寫給幼子曾繼鴻的家書中,他說道:

“凡人多望子孫為大官,余不愿為大官,但愿為讀書明理之君子,勤儉自持,習勞吸苦,可以處樂,可以處約,此君子也。”

在寫給長子曾繼澤的家書中,他說道:“爾年尚幼,切不可貪愛奢華,不可慣習懶惰,無論大家小家,士農工商,勤苦簡約,未有不興。驕奢倦怠,未有不敗。”

他教育子孫,家儉則興,人勤則健,能勤能儉,永不貧賤,他說,勤,第一貴早起,第二貴有恒,堅持讀書,諸弟每日自立課程,須有日日不斷之功,家人需要放下架子去勞動,子侄除讀書外,教之,掃屋,抹桌凳,收糞,除草。

后人評價曾國藩“不談過高之理,不行架空之事。”

他說的每一句話,都身體力行,從不因自己之身份而有所倦怠,去世前一天,還在讀《理學宗傳》,而他的富厚堂四座藏書樓,就收藏了30萬卷書籍。

他秉持著“耕讀傳家”的儒家思想,以茍活為羞,以避世為恥,以德求官,以忠謀政,成就了一番偉業,而在為人處世方面,也認為應該以誠待人,他說:“彼以偽來,吾以誠往。”相信如果對方最初待己不誠,但若是自己能夠做到真誠,慢慢的就能被認識,繼而也會被以誠相待。

作為長輩我們是不是,給予了孩子良好的言行教育,人之初,性本善,孩子調皮可以說是天性使然,但是到了一定年齡還一派天真,如同一個小野獸一樣,沒有一點被教化的痕跡,作為家長的那些成人,孩子不懂事,要你這父母何用。

有些孩子一出門,總讓人覺得可愛而懂事,而有些孩子出門,人們浮現在腦海里的只有一句話,“怎么這么沒有家教?”人們不會怪你的孩子,只會覺得這個孩子的家教有問題,無規矩不成方圓,天性是一件美好的事,別讓它在不受約束的自由里,變成惡之華,你的家風里,藏著孩子的未來。

手機版|

手機版|

二維碼|

二維碼|