印山越國王陵,位于浙江省紹興縣蘭亭鎮里木柵村,為1988年全國十大考古新發現之一,全國重點文物保護單位。

印山是一座東西長約300米,南北寬300米,高約24米的小山,因其平面略似方形,又高聳似印,俗稱“印山”。史書記載,古時這一帶森林茂密,系伐木場地,越國被吳國打敗后,越國許多士兵在這里砍伐木頭進貢給吳國,這些砍伐木頭的人,當時被人稱為“木客”,因而印山在早期也叫“木客山”。有關專家認為,由于越語“木客”與“木柵”發音較近,這就是木柵村名的由來。

印山越國王陵

據《越絕書》記載,“木客大冢者,勾踐父允常冢也”。印山越國王陵建筑規模之大,結構之合理,形制之獨特,氣勢之宏偉,保存之完好,舉世罕見。國內文物權威人士認定,印山越國王陵的文物價值,幾乎可以與秦王陵相媲美。“北有秦宮,南有印山”之美譽,充分概括了印山越國王陵極高的文物價值。

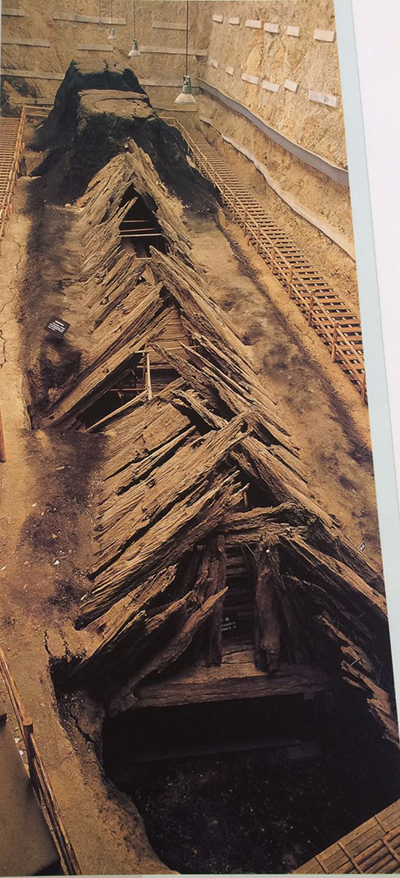

整座王陵,穿過寬大的長墓道,沿著木梯下到墓室,只見墓室分前、中、后三室,室與室之間有臺階相隔,墓室內均用巨大的長方木構筑,每根木枋的四周都涂有油漆。底面用長方木橫向平鋪,在底面兩邊用長方木互相斜撐,形制是三角形木槨,木槨的木頭,直徑80多厘米,頂部壓蓋硬木板,墓室規模巨大,長30多米,底寬近5米,高度4米多。墓穴中室還鋪了一層編織物,中央停放一大型木棺,棺長6.10米,寬1.10米,內高0.40米,采用獨木雕鑿而成,(用整段樹身鏤空分為兩片的木棺)棺內外及墓室內的長方木均用三面髹漆,局部地方至今漆面如鏡,令人叫絕。

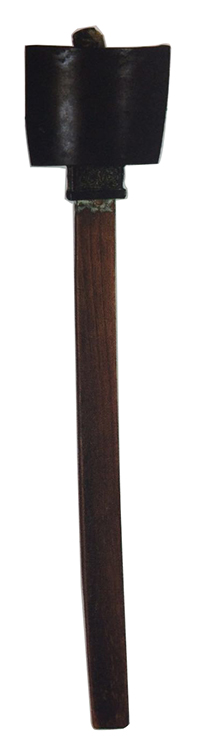

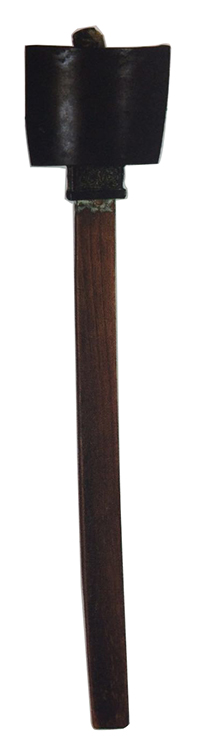

青銅鐸

玉鎮

青銅鐸

越國王陵,不但規模浩大,而且在填筑和防腐措施上也十分科學和講究,墓室上首包有約140多層樹皮,20多厘米硬的樹皮外再填筑著1米左右厚的木炭層,然后,整個幕坑用大量青膠泥填筑。據介紹,墓室坑底還鋪墊著一層1.65米厚的木炭。而墓坑之上,在發掘之前是一個長70米,寬35米,高10米的橢圓形封土墩。此外,建于王陵、皇陵的隍壕,在木客大冢四周也完好地保存著。現在,印山的四個角上,現今都還有清水環繞;而王陵卻相對干燥。——正是這些層層“屏障”,才使這座獨木巨棺歷時約2500年基本完整地保留下來。

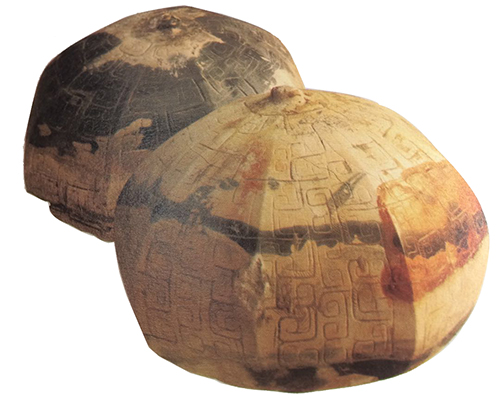

印山越國王陵曾經被盜,部分木構件受到些損壞,所幸整體保存完好。越王允常的遺體已經不見。墓里出土文物40多件,如:玉器、玉劍、石器、漆器、青銅器,其中有挖巖石的青銅工具、夯土木質工具,(從這兩件工具看,在當時生產力十分低下的條件下,建造這樣規模的陵墓,起碼得花十幾年時間)。

專家們認為,印山越國王陵不僅是古越國歷史的見證,也是也是中華民族智慧的一個結晶!

手機版|

手機版|

二維碼|

二維碼|