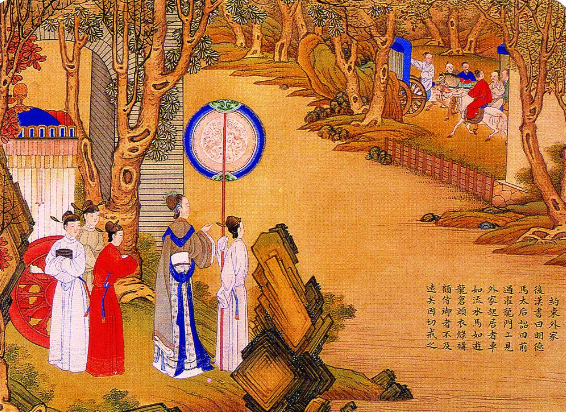

中國是具有五千年?duì)N爛歷史文化的禮儀之邦,而追根溯源,禮發(fā)源于飲食。中國人素來偏愛在飲食上做文章,上至帝王將相的玉盤珍羞,下至布衣平民的粗茶淡飯,無不著上文化色彩,古人的哲學(xué)意境也淋漓盡致地體現(xiàn)其間。

歷史上談及飲食的著作,多以編排古今菜譜、夸贊食物味道為主,但宴席能夠得以流傳成為佳話,很少是因?yàn)椴似返亩鄻雍臀兜赖孽r美,更多的還是由于主客之間話題的深刻與談話時(shí)的哲學(xué)意境造成的,例如三國“煮酒論英雄”。

宴飲文化的重點(diǎn)在于它的內(nèi)涵,如果摒棄了古人的飲食文化中的哲學(xué)意境,只能流于世俗,成為滿足口腹之欲的“大餐”;二是因?yàn)橹袊嬍澄幕徽f能立足于世界,確實(shí)是有其厚重的文化內(nèi)涵,在享受中華豐富食品的過程中,能夠探討幾句飲食中的哲學(xué)意境,不失為一樁美事。

處世哲學(xué)——禮義和

(一)飲食與“禮文化”

1.禮儀文化源于飲食有據(jù)可考中國具有五千年文明史,素有“禮儀之邦”之稱。《禮記》中有句話“夫禮之初,始諸飲食”,也就是說凡是禮儀規(guī)范,都是源于飲食活動(dòng)的。雖然這么說有些以偏概全,但是從其根本上講,我國的禮儀發(fā)端是從祭祀禮儀發(fā)展而來的,而祭祀禮儀又是從飲食禮儀起始的,所以“始諸飲食”確實(shí)有一定道理。“倉廩實(shí)則知禮節(jié),衣食足則知榮辱”《管子·牧民》中的這番言論流傳了數(shù)千年,雖然從客觀現(xiàn)實(shí)來看,‘糧倉充足、衣食無憂’不是禮儀榮辱形成的充要條件,但是按現(xiàn)在的話來說,經(jīng)濟(jì)基礎(chǔ)決定上層建筑,飲食的發(fā)展對于禮儀文明的衍生的重大作用是不言而喻的。

2.飲食過程中的禮儀無處不在中國自古便是禮儀之邦,對于飲食的禮儀更是十分講究。《論語·鄉(xiāng)黨》中通過孔子的言行記載了當(dāng)時(shí)人們所崇尚的衣食住行間的禮節(jié),其中對于飲食禮節(jié)的描述尤為繁縟。而《禮記》中的曲禮篇、禮器篇、少儀篇也同樣記載著上至天子宴席,下至民間平民的飲食禮則。這其中既包括宴席中的座位禮儀、就餐禮儀,也包括了飲酒、喝茶的一些禮儀。直到當(dāng)今社會(huì),很多餐桌上的飲食禮儀仍然適用著,例如主賓座次,位序;點(diǎn)餐時(shí)的學(xué)問、禁忌;入席進(jìn)餐的禮節(jié);酒桌上的文化等等,不一一論述。雖然現(xiàn)代的禮節(jié)不像古時(shí)那般繁縟,但是交際聚會(huì)時(shí)的飲食禮儀仍是非常重要的必修課。由此可見,古人的處事哲學(xué)在宴席間體現(xiàn)的淋漓盡致,禮節(jié)無處不在,中華民族優(yōu)秀的尚禮文化始終貫穿于食文化中。

(二)飲食與“義文化”

說到義,人們最多想到是義氣,武圣關(guān)羽的形象躍然于腦海中。其實(shí)不然,古人的“義文化”所包含的不止是義氣情誼,還包含了信念、責(zé)任和氣節(jié)。“志者不飲盜泉之水,廉者不受嗟來之食。”這是氣節(jié),是義;孔子又講“一簞食,一瓢飲,在陋巷之中,人不堪其擾,回也不改其樂”,顏回住在陋室,一簞飯,一瓢水,如此清苦都沒有改變他好學(xué)的樂趣,這是信念,是義。

蘇軾在給范仲淹的文章寫序之時(shí),盛贊他“其于仁義禮樂,忠信孝弟,蓋如饑渴之于飲食,欲須臾而不可得”,活脫脫的把范文正公仁義孝道的形象展現(xiàn)出來,范仲淹這也是義。從中不難發(fā)現(xiàn),無論是盜泉、嗟來之食,一簞食、一瓢飲,或是形容范仲淹對于仁義孝道像饑渴之人對于飲食般不能忘記,這些對于“義”的褒獎(jiǎng),飲食全部貫穿其中,哲學(xué)意境油然而生。大義難以用三言兩語道明其具體含義,而用飲食這一日常生活中大眾每天必須接觸的事物來形象的勾勒出一個(gè)個(gè)鮮活的形象,既通俗易懂,又讓人印象深刻,著實(shí)為古人的智慧嘆服。

(三)飲食與“和文化”

1.烹飪中的水火老子說:“治大國若烹小鮮”,可見烹飪,的確是有些學(xué)問的。單從簡單的烹飪中水和火的應(yīng)用上講,古人便有著獨(dú)到的見解。《淮南子?說林訓(xùn)》有句話:“水火相憎,鏏(weì)在其間,五味以和”。水和火本來是不相容的,但是用裝有水和食物的小鼎鍋放在火上卻能煮成五味俱全的美食。

小小的烹飪蘊(yùn)含著為人處世的哲理,水和火相互輔助便可以做成一份佳肴,做事情、做學(xué)問同樣也是這個(gè)道理。《舊唐書》中“水火相濟(jì),鹽梅相成”便是以“烹飪賴水火而成,調(diào)味兼鹽梅而用”來講明一個(gè)道理:人才的性情雖然有所不同,但還是可以和衷共濟(jì)的。

同理,先秦時(shí)的百家爭鳴也是如同水火一樣,相滅相生,相反相成,這也就是班固那句“其言雖殊,譬如水火,相滅亦相生”的由來,孔圣人也曾問道于老子,可見思想、言論雖有差別,卻也會(huì)有共通之處的,就如同烹飪中的水火,雖然水火不融,但烹飪時(shí)還少不了它們共同作用,這便是中國“和文化”在飲食文化中的體現(xiàn)。

2.味道的調(diào)和說起“味”在中國飲食文化中的地位可以說是重中之重,論其哲學(xué)上的應(yīng)用也是連篇累牘,無論是伊尹借“味”的原理來教導(dǎo)商湯如何治國,還是先秦思想家鹖冠子說的“氣”從“味”中產(chǎn)生的“味者,氣之父母也”,又或是蘇軾對能“知味”而“值那一死”,可見“味”在中華文化中占有一席之地。而“味”對于飲食中的“和文化”來說,又有一番哲理蘊(yùn)育其中。

《古文尚書·說命》中提到“若作和羹,惟爾鹽梅”,要做好羹湯,關(guān)鍵是調(diào)好咸酸二味,調(diào)和之道深諳其中。人們常說的古話“五味調(diào)和百味香”同樣也說明了調(diào)和的重要性。烹飪是如此,處事也是如此,仁義禮智信,無處不體現(xiàn)“和”文化的精髓,古人談?wù)擄嬍持械?ldquo;味”,不僅僅基于它的本身,往往都寄于其中深刻的道理,確實(shí)是有種別樣的意境。

手機(jī)版|

手機(jī)版|

二維碼|

二維碼|