石鼓自唐初出土后,便深受學人的關注和重視,文人謳歌之;考古學家、史學家訓詁、考釋之;明君帝王珍愛之;歷代名家對《石鼓文》懷抱崇敬之心傾心學習研究,發掘其多方價值。

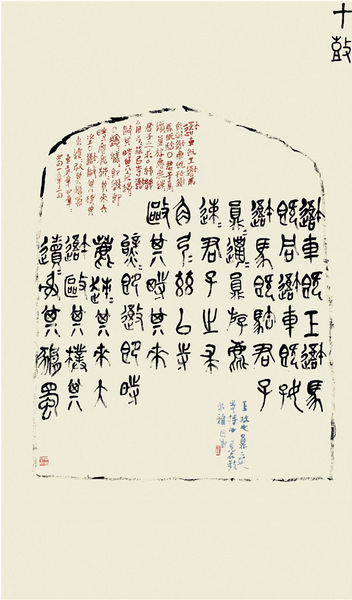

吳昌碩通臨《石鼓文》十條屏 個簃藝術館藏

石鼓文集大篆之大成,開小篆之先河,在書法史上起著承前啟后的重要作用,歷代書法家研究臨摹之鑒賞之。而從清末民初至今百余年來的書畫藝術圈,說起《石鼓文》,牢牢地跟一個人的名字捆綁在一起,他就是吳昌碩。自吳昌碩一出,就成為《石鼓文》的代名詞,兩者之間甚至可以劃等號。

《石鼓文》成全了吳昌碩,而吳昌碩將《石鼓文》發揚光大。從表面上來看,吳昌碩《石鼓文》是以臨摹形式出現的,但很少有人以臨摹的眼光來看待他所作的《石鼓文》,確切地說,這是一種有憑據的創作,是吳昌碩對《石鼓文》獨到的理解,與其說臨,不如說創。

石鼓文的書寫風格、吳昌碩與石鼓文,以及近現代文人學士對石鼓文的摹寫這幾個方面,來感受張懷瓘在《書斷》中所贊嘆的“體象卓然,殊今異古;落落珠玉,飄飄纓組;蒼頡之嗣,小篆之祖;以名稱書,遺跡石鼓”之美。

手機版|

手機版|

二維碼|

二維碼|